日清戦争中の「旅順虐殺」事件は日本軍の軍夫が行なったと『ニューヨーク・タイムズ』で報道されたので、軍夫とはどんな人たちだったのか探ります。日清戦争時のイギリス人記者がイギリス軍もアジアで虐殺をしたと「マルヴァニー・ストーリー」を挙げたので、ラドヤード・キプリングの「マルヴァニー・ストーリー」とアンドリュー・ラングのキプリング論を紹介します。

描かれた日清戦争時の「軍夫」

前節で紹介したNYタイムズ(1894年12月9日)の記事で、旅順虐殺をおこなったのは「軍夫」(army laborers)だと報道されている点について、その真偽を調べてみました。まず、「軍夫」とはどんな人たちだったのか、挿絵や錦絵で「軍夫」が描かれているものを探してみました。

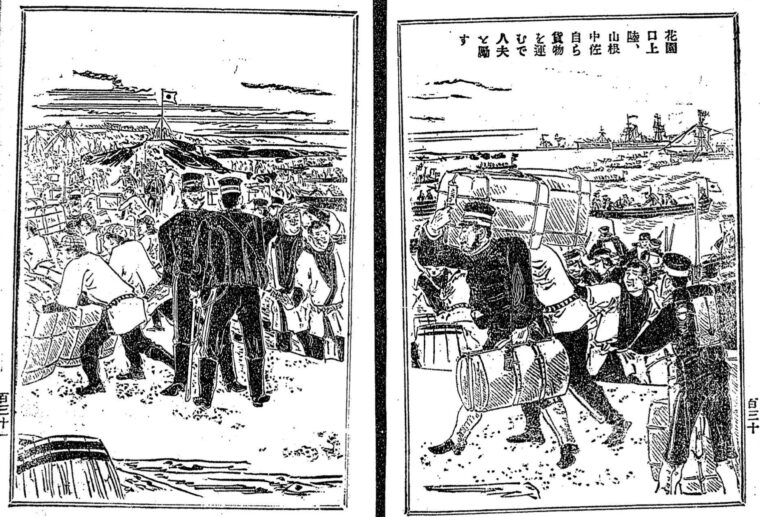

以下に掲載する最初の2点が象徴的です。最初のものは『通俗征清戦記』(1897)という題名の本の挿絵ですが、130-31ページに「花園口上陸、山根中佐自ら貨物を運んで人夫を励ます」というキャプションが付けられています。中心人物は荷物を担ぐ山根中佐ですから、軍夫は脇役です。

出典:『通俗征清戦記』(1897, (注1), pp.130-131)

「軍夫」という用語については、前節で引用した大山巌の訓示で「人夫」という語が使われ、『通俗征清戦記』の挿絵のキャプションにも「人夫」とされていますが、『通俗征清戦記』の著者・服部誠一(1841-1908)は「人夫」「軍用人夫」「軍夫」を混用しています。

2番目の版画は「金州城落城之図」と題され、アジア歴史資料センター・大英図書館共同インターネット特別展「描かれた日清戦争〜錦絵・年画と公文書〜」に納められている1点です。

「金州城落城之図」(1894, (注2))

ちなみに、明治以前を含めた貴重な浮世絵・版画・絵画の多くが欧米に流出し、今では欧米の博物館・美術館・図書館からしか見ることができません。この特別展の解説で、元々は大英博物館が日清戦争の最中に日本で描かれた179点を1895年4〜10月にロンドンのDulau & Companyから購入したこと、それは「当時の日本や中国からの船便輸送にかかる時間を鑑みると驚くべき事柄ではないでしょうか」(注3)と書かれています。「金州城落城之図」の絵師は小林清親(1847-1915)とされています。この絵の中心人物は司令官で、丘の上から戦闘を眺める先には暗い戦闘場面の手前で負傷者を担架で運び、軍事物資を担いで走る軍夫の姿が黒いシルエットのように描かれています。

軍夫の実態

大谷正著『兵士と軍夫の日清戦争』(2006, (注4))から軍夫について、いくつか拾ってみます。参謀本部編『明治二十七八年日清戦史』(明治37-40)の統計によると、台湾の鎮圧戦を含む日清戦争に参加した陸軍軍人は24万616人、海外出征者17万4017人、内地勤務者6万6599人、軍夫10万人以上です(p.7)。東北地方と新潟県を徴兵管区とした第二師団と熊本の第六師団が最も長く戦地にとどまり、従って、最も被害を被った師団ということです。第二師団が凱旋したのは1896年3月末で、『東北新聞』(1896年5月15日)によると、戦病死者は3945人、軍人2781名、軍夫1164名ですが、実際の軍夫の死亡者は4000人強だろうと大谷氏は推測しています(p.11)。

他の師団は都市と農村の貧民・雑業層を軍夫とすることが多かったのですが、第二師団では県庁・郡市役所が尽力して、東北出身者を採用し、仙台義団、山形義勇団から採用された軍夫、博徒・力士もいたそうです(p.52)。中には元仙台藩士もいて、以下は『東北新聞』(1895年11月9日)に掲載された大石篤実という百人長(軍夫のリーダー格)の死亡記事の引用です。

1841生、仙台藩士、藩主側近として寵愛を受け、西洋砲術を学び、戊辰戦争に参加した。1871年より東北鎮台勤務、大尉任官、大阪・広島鎮台勤務、萩の乱と西南戦争の鎮圧に参加したが、西南戦争で頭部に負傷し、記憶喪失症になり、1879年退職。日清戦争で軍夫に志願し、遼東で凍傷になり、台湾でも病身だったが、激しい糧食運搬に病を押して参加して、途中落伍し、捜索隊が見つけた時は腐乱していた。(pp.177-8)

日清戦争では馬が徴発できず、軍夫が馬の代わりに大八車を引くために大量の軍夫が必要とされた上、戦闘部隊後方の兵站部隊だけでなく、野戦部隊と共に行動する支援部隊の担い手としても参加させられたため、戦線が混乱すると真っ先に攻撃対象になりました(p.57)。この軍夫の活動を前面に描いたのは、6-7-4-16-5-1に掲載した『ハーパーズ・ウィークリー』(1894年11月10日号)の挿絵の1枚です。このスケッチの作者名が記されていませんが、サインからビゴーだとわかります。ですから、前節に掲載した『ハーパーズ・ウィークリー』1895年1月19日号と共に、ビゴーのスケッチには軍夫の姿がしっかりと描かれています。

ビゴーによる傷病兵をタンカで運ぶ軍夫2人の姿は、伝えられている軍夫の服装を正確に描いています。半纏に股引、草鞋か素足、頭には鉢巻か編笠で、ジュリアン・ラルフが描写した日本兵の制服とは対照的です。極寒の中国で、多少は厚着を支給されたようですが、過酷な作業をさせられた軍夫の多くが凍傷で苦しみ、酷い時は凍死してしまう例もあったそうです。

「負傷者の移送」(1894.11.10, (注5))

報復せよという命令

一ノ瀬俊也著『旅順と南京』(2007, (注6))では、第一師団軍夫・丸木力蔵の日記と関根房次郎上等兵の『征清従軍日記』を比較して「旅順虐殺」の真実を探っています。1854年11月18日に旅順近郊の土城子での戦闘で清軍が日本兵の死体を損壊、陵辱した様を翌日に入った第一師団が見て、山地元治(1831-1897)師団長が「我が軍にては上陸以来、当地迄は敵国の人民といえども、土民に対しては暴行をなさざれども、今よりは土民といえども我軍に妨害する者は不残殺すべし」(p.78)と命じたと関根上等兵が記しています。

同様の記述が別の兵士の日誌にも書かれていることが紹介されています。『日清戦争金州旅順之大戦』(1894)と題されたこの日誌が国立国会図書館デジタルコレクションに掲載されているというので、確かめたところ、NYタイムズの記事に重なる記述があります。「外国人記者」が日本軍の行軍に同行していることが度々記されています。旅順の戦闘を目にした外国人記者が以下の質問をしたと、問答が記されています。「貴国兵士の清兵に対すること従来の寛大なるに似ず」と言われ、答えは「是れ理の当然なり君見るや清兵が平壌に於て土城子に於て如何に我軍人を残殺せしかを」だったこと、加えて「君若し我軍士を咎めんとせば先づ去りて清仏戦記を読め」と言うと、「外人忸怩として退く」(p.66)と記されています。

軍夫・丸木の『明治二十七八年戦役日記』には、旅順で軍夫が40人ほど中国軍に討たれ、日本軍が捕虜の中国兵の首を打つ様子が記されています。また、軍夫の百人長が軍の捕虜係に捕虜の首を切ってみないかと言われ、斬り方を教えられて、斬った後、百人長は「青ざめ、惣身ふるえ、只ぼうぜんツー立ッたさま血刀さげたるふう」((注6), p.107)と述べられています。

マルヴァニー・ストーリー

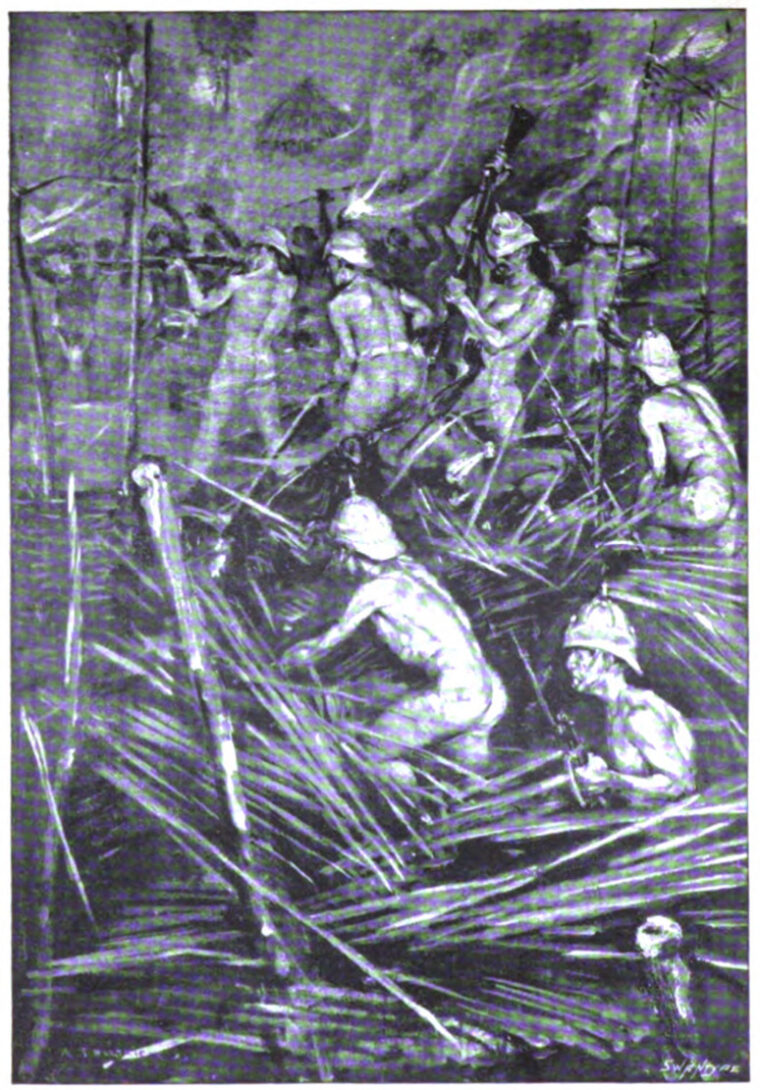

前節で紹介したNYタイムズ(1895年1月1日)の記事で、イギリスもアジアで虐殺を行ったのだとイギリス人記者が「マルヴァニー(Mulvaney)のストーリー」を挙げていますが、これはラドヤード・キプリング(Rudyard Kipling: 1865-1936)の短編小説に登場するイギリス人兵卒・マルヴァニーのようです。マルヴァニーを登場させた短編小説は「マルヴァニー・ストーリー」と呼ばれ、18編もあります。その2編目の”The Taking of Lungtungpen”( Lungtungpenの占領)の初出は英領インドの英語新聞(Civil and Military Gazette)の1887年4月11日版です。その2,3週間前に同じ新聞に実際にあったイギリス軍兵卒の行動が報道され、キプリングはそれをもとに短編小説にしたそうです(注7)。舞台はイギリスの植民地であったビルマ(現在のミャンマー)の小さな町で、そこに潜んでいるとされた盗賊団狩に25人の若いイギリス兵が出かけます。川を渡るためにマルヴァニーと仲間は軍服を脱ぎ、真っ裸のまま町で75人殺戮した話を面白おかしく、自慢気に語るストーリーです。

“The Taking of Lungtungpen”(注8)

キプリングの「兵士もの」は当時非常な人気を博し、その証拠がNYタイムズ(1895年1月1日)の記事でしょう。当時の英語圏の読者が「マルヴァニー・ストーリー」と言うだけで理解すると記者が認識していたようです。人気の理由の一つが、普通のイギリス兵が小説の題材になるとは考えられていなかった時代に、兵卒を主人公にしたこと、彼らの方言混じりの話し言葉を文字化したことでした。兵士ものの短編集は版を重ね、上に掲載した挿絵も付けられています。

キプリングはビルマを舞台にした短編や詩を書いているのに、初めてビルマに行ったのはこれらの出版後の1889年で、しかも3日間しか滞在しなかったそうです(注8)。1907年にノーベル文学賞を受賞し、『ジャングル・ブック』(The Jungle Book, 1894)など、いまだに映画化/アニメ化される人気作家ですが、同時に帝国主義者との批判もされています。「マルヴァニー・ストーリー」、前記の日本軍兵士や軍夫の日記、1895年のイギリス人記者の感想などに共通するのは、自分たちが他国に侵略しているという視点の欠如です。侵略される側の屈辱感、憎しみに思いが至らないのが帝国主義・植民地主義の時代かもしれませんが、6-7-4-16-3で紹介した萩原朔太郎の従兄・萩原栄治のような人道的見解を持つ若者もいたのです。

ジョージ・オーウェルの帝国主義・資本主義批判

第二次安倍内閣以降の安倍政権(2012/12〜2020/9)の恐ろしさがジョージ・オーウェル(George Orwell: 1903-1950)の小説『1984年』(Nineteen Eighty-Four, 1949)に似ていると評判になりました(注9)。そのオーウェルはキプリングを帝国主義者と厳しく批判していますが、一方でキプリングの追悼記事に、「13歳の時にキプリングを崇拝し、17歳の時には忌み嫌い、20歳で楽しめ、25歳で軽蔑し、今再び称賛している」と1936年に書いています。(注10)

オーウェルの最初の小説は『ビルマの日々』(Burmese Days, 1934)で、『1984年』は最後の小説です。オーウェルの父は英領インドの行政官でアヘン担当局に勤めていたので、オーウェルはベンガルで生まれ、教育はイギリスで受けました。18歳の時にインド帝国警察の採用試験に合格し、ビルマ支部に配属されて、1927年に辞職するまで6年間ビルマで警察官として勤めました(注11)。

オーウェルが本名のブレア(E.A. Blair)で1929年に論文「国家は如何に搾取されるか—ビルマにおける大英帝国」(”How a nation is exploited: the British Empire in Burma, (注12))をフランスの雑誌に依頼されて発表したものが英訳されているので、抄訳します。この内容は『ビルマの日々』の主人公に言わせていることと重なりますが、まるで21世紀の現在を解説しているようでもあります。長いので、原文にはない小見出しをつけます。

大英帝国の統治方法

1820年にイギリスがビルマの大部分を占領し、1852年までに次々とその他の地域の占領を繰り返し、1882年にほぼ全土にユニオン・ジャックがたなびいた。北部の山岳地はまだ野蛮部族が住んでいたが、この地域も’peaceful penetration’(平和的侵入)とイギリスが呼ぶ、現実には’peaceful annexation’(平和的併合)で消えるだろう。(中略)

ビルマでは下級判事、警部補までの警察、郵便局、政府職員などは現地人。最近はナショナリズムの動きを抑え、世論を宥めるために、重要な政府ポストも現地人にすることにした。現地人を公務員にするメリットは3点:ヨーロッパ人より安い給料を受け入れる;現地人の心やしきたりを知っているから、法的紛争を解決するにも便利;現地人は雇用主の[イギリス]政府に忠誠心を見せる方が自分たちに得策。

反乱のリーダーを生み出す教育を受けている層と緊密な関係を維持すれば平和的である。実質的に支配しているのはイギリスで、インドの地方同様、議会は民主主義的に見せるためにあるが、議会はほとんど何の権限もない。各地方にはイギリスが任命する知事がいる。イギリス政府は専制的だが、不人気というわけではない。イギリスは自分たちのために道路や運河、病院、学校を建設し、法と秩序を維持しているので、ビルマ人も恩恵を受けている。ビルマ人は単なる百姓で、土地を耕すだけだ。ナショナリズムを発展させるほどの知的進歩には至っていない。村が彼らの全世界で、平和に農耕ができれば、支配者が黒人であろうと白人であろうと気にしない。

インド・ビルマを産業国にしないために教育を与えない

ビルマ人の政治的無関心を示す証拠は、唯一のイギリス軍は2歩兵大隊と10インド歩兵大隊と騎馬警官隊だけだということ。したがって、1万2000人の兵士で、ほとんどがインド人、1400万の人口を抑えるに十分だ。政府にとって最も危険な敵は知的階級の若者だ。もしこの層が大勢いて、本当に教育を受けていたら、革命の旗を上げるだろうが、そうなっていない。

その理由:ビルマ人の大半は百姓だ;イギリス政府はビルマ人に最低限の教育を受けさせるよう気を配っている。その教育はほとんど役に立たず、郵便配達人、下級公務員、下級判事の書記、その他のホワイトカラーを育てるだけの教育だ。技術・産業訓練をさせないように注意が払われている。この規則はインド中で採用され、インドをイギリスと競い合える産業国家にさせないためだ。

一般的に、ビルマで本当の知的階級はイギリスで教育を受け、結果としてわずかの金持ち階級だ。したがって、知的階級がないため、イギリスに反抗する声を上げる世論は存在しない。

イギリスが全てを支配し、富を搾取していることを資源豊かなビルマは気付いていない

ビルマ人は大体において自分たちがどう扱われているかはっきり理解する知識がないので、結果として不満を表すこともない。それに、この頃は経済的損害に苦しんではいなかった。イギリスは鉱山、油田を握っており、木材生産を支配しており、あらゆる種類の仲買人、ブローカー、製粉業者、輸出業者が米から莫大な利益を得ているが、生産者の百姓はむしり取られ、利益がない。

一攫千金ビジネスマンは米や石油などから巨額の富を得ているが、国のために貢献すべきなのに、彼らの富は税金という形で地域の収益を増やす代わりに、イギリスで使うために海外に送られる。正直に言うと、イギリスが全く恥ずべき方法でビルマからくすね、盗んでいるのは事実だ。

しかし、強調すべきことは、ビルマ人は今のところ気付いていないということだ。この国はあまりに豊かで、人口は国中に散らばり、彼らのニーズは他の東洋人全体と同じく、ほとんどないので、搾取されているという認識はない。百姓たちはマルコ・ポーロの時代に先祖がしていたように自分たちの農地を耕している。希望すれば、原生地を安く買える。確かに困難な生活を送っているが、大体において心配ない生活だ。飢餓や失業という言葉は百姓にとって意味のない言葉だ。皆が仕事があり食べられている。必要のない心配をなぜするか?

豊かな自然資源が略奪され尽くされた後、ビルマ人はようやくイギリス支配の事実に気づく

しかし重要な点は、ビルマ人は自国の豊かな部分の多くが消えた時に苦しみを感じ始めるだろう。先の戦争以来、ビルマはある程度発展した。百姓は20年前より貧しくなった。地税の重みを感じ始め、収穫が増えても収入は増えないと感じ始める。労働者の給与は生活費の上昇に合っていない。その理由はイギリス政府がインドから大群衆の自由な移入を許可したからだ。この人々は実際に飢餓で死ぬ国からやってきて、ただ同然で労働するので、ビルマ人にとっては恐ろしいライバルになった。

これに加え、国勢調査によると、10年間で1千万人増加したので、遅かれ早かれ、人口過多の全ての国で起こるように、ビルマ人は土地を奪われ、資本主義のために半奴隷の地位に落とされ、失業に耐えなければならなくるだろう。そして今はまだ思ってもいないが、油田、鉱山、製粉産業、米の育成と販売全てがイギリスに支配されているとわかるだろう。

ビルマにおけるイギリスの政治はインドと同じである。産業面では、インドは意図的に無知のままにされている。インドは基本的必需品を生産するだけで、しかも手製である。例えば、インドは自動車・ライフル・時計・電球などを製造することができない。海洋船舶を作るのも操縦することもできないだろう。同時にインドは西洋との交渉で、機械で製造されたものに頼れることを学んだ。したがって、イギリスの工場で製造された製品の販売先を製造能力のない国に求めることになっている。欧米との競争は関税という克服できない障壁によって妨げられている。だからイギリスの工場主は恐れるものは何もなく、市場を完全に支配し、法外な利益を得ている。

欧米列強は入れ替わり立ち替わりアジアを支配し続けるだろう

ビルマ人はまだそれほど苦しんでいないと言ったが、それは大体において農業国家のままだからだ。しかし、他の全ての東洋国家と同じく、ヨーロッパ人との交流で、父親の世代には知らなかった、近代産業の製品に対する要求が生まれ、結果としてイギリスは2方向でビルマから盗んでいる。まず、ビルマの自然資源を略奪し、2番目に工業製品をビルマで販売する占有権を自らに与えた。このようにビルマは産業資本主義システムに引き込まれ、自分たちも資本家産業家になることを夢見ている。

さらに、ビルマ人はインド人全員と同じように、軍事的配慮のために大英帝国の支配下にとどまる。なぜなら、造船も銃製造も、近代戦に必要なその他の武器の製造能力はないからだ。もしイギリスがインドを諦めたとしても、結果としては主人が交代するだけだろう。ビルマはその他の列強によって侵略され、搾取される。

イギリスのインド支配は基本的に軍事防衛と商業独占の交換だが、これまで述べたように、この取引はイギリスに利があり、イギリスの支配は全領域にわたっている。

要するに、ビルマがイギリスから付随的利益を得たとしても、そのために支払わなければならないものは莫大だ。今までイギリスは現地人の抑圧を控えてきた。その必要がなかったからだ。ビルマはまだ農夫から製造業の労働者に変わる過程の最初の段階だ。

ビルマと大英帝国は奴隷と外国人奴隷主の関係

ビルマ人の状況は18世紀のヨーロッパの国々の状況と比較できる。違いは、商業と産業に必要な資本・建設資材・知識・動力は全て外国人の手にあるという点だ。したがって、ビルマはイギリスの利益を守る専制主義のもとにあるが、ビルマに利用価値がなくなれば、躊躇なく見捨てられる。ビルマと大英帝国の関係は奴隷と奴隷主の関係である。奴隷主がいい人か悪い人かは問題ではない。奴隷主の支配は専制主義であり、端的に言えば自己中心的である。

今までビルマ人は不平の理由を持っていなかったが、ビルマの富裕層が絶えず増加する人口にとっては不十分だという時が来るだろう。その時、資本主義の存在を可能にする人々に対し資本主義がどんな感謝の形を示すかビルマ人は見ることができるだろう。

キプリングとアンドリュー・ラング

イギリスでは全く無名だった若きキプリングの才能を評価して、キプリングの作品をイギリスで初めて紹介したのはラングでした。イギリスの文芸月刊誌『ロングマンズ・マガジン』(1886年10月号)のラングの有名なコラム「船の印のもとで」(At the Sign of the Ship)で、ラングはキプリングの詩集『お役所小唄』(Departmental Ditties, 1886)から2編の詩を紹介しています。この時、キプリングはイギリスでは全く知られていませんでした。ラングもインドから送られてきた詩集が誰のものかわからずに紹介しているのです。キプリングは20歳、ラングは42歳でした。当時、著名な文芸評論家だったラング に書評を書いてもらうことが世に出ることにつながると知っていたキプリングは、インドで出版された作品を次々と送ります。その関係を伝えるロジャー・ランスリン・グリーン(Roger Lancelyn Green: 1918-1987)の『ラドヤード・キプリング』(1971, (注13), p.34)から引用します。

ラングは1888年4月頃に「ラドヤード・キプリング氏とは何者か」という文章を書いたようで、若きキプリングが当時寄宿していたアラハバード大学教授の妻エドモニア・ヒルは日記に次のように記している。「RK[Rudyard Kipling]がある日大喜びで言ったことが忘れられない。『たった今見つけたもの、何だかわかる? アンドリュー・ラングがラドヤード・キプリングって誰だと聞いたんだって』と大喜びしたのだ。ついにイギリスで名前が知られたと、本当に喜んでいた。控えめに言っても、彼は世界で有名になるのだという意図があったから」。

キプリングは次の短編小説集『三人の兵士』(Soldiers Three, 1888)をラングに送り、それをラングは1889年3月23日発行の『スペクテーター』に無署名の書評を掲載した可能性も高いという。(中略)ラングは複数の出版社にイギリスでこれらを出版するよう勧めた。一説によると、ラングは「見つけたぞ![Eureka!]天才が現れた」と叫んだという。そしてラングは1889年8月10日発行の『サタデイ・レヴュー』に『黒と白』(Black and White, 1888)と『ヒマラヤ杉の木の下で』(Under the Deodars, 1888)の書評を書いた。その年の10月5日頃にロンドンに着いたキプリングとラングは会って、キプリングをライダー・ハガード(Rider Haggard: 1856-1925)に紹介し、その後、11月2日の『デイリー・ニュース』に『高原平話集』(Plain Tales from the Hills, 1888)の書評を無署名で書いた。

ラングは他のどの批評家よりもキプリングを世に出す手助けをしたが、キプリングの作品すべてを賞讃したわけではない。私信にはどの作品がなぜよくないと思うのかを率直に書いている。また、アメリカの雑誌『コスモポリタン』(1894年8月号)では、キプリングの最新作の中では『ジャングルブック』(The Jungle Book, 1894)が一番オリジナルで面白く、大人も子どもも楽しめると賞讃している。『ロングマンズ・マガジン』の自分のコラム(1899年12月)では『ストーキーと仲間たち』(Stalky and Co., 1899)について酷評している。

『ハーパーズ・ウィークリー』に掲載されたラングの「ラドヤード・キプリング」

ラングは『ハーパーズ・ウィークリー』(1890年8月30日号)に「ラドヤード・キプリング」(注14)

という記事を寄稿しています。以下のキプリングの肖像画はその記事に付けられています。その4年前のことが書かれているので、抄訳します。

数年前、書評者[ラング自身]のもとに届けられた本の大軍の中に、公式報告書のような装丁の奇妙な小さな詩集があった。あの本は今どこにあるのだろう?(中略)それはラドヤード・キプリング氏の「お役所小唄」(1886)で、インドのイギリス人の(Anglo-Indian)生活と社会に関するユーモラスな詩だった。それは生き生きしていて、悲しく、シニカルで、どの詩とも全く違っていた。キプリング氏の名前は私には初めてだったので、彼の詩をいくら素晴らしいと思っても、それ以後、彼の名前を聞くことがなかった。その後、The Story of the Gadsbys(1888),『黒と白』(1888), 『ヒマラヤ杉の木の下で』(1888)を受け取った。これらは皆インドで出版され、グレーの紙に包まれた、気取らない小さな大型本だった。読んでみると、文学の新たなスターが私の知の大海に泳ぎ込んできた。ここには驚くべき輝き、簡潔さ、観察力、ユーモアがあり、尋常でない、多分前例のない、インドの生活の知識—人々の生活、彼らの白人支配者[訳者による強調]の生活、男と女の生活、そして兵卒の生活の知識だ。キプリング氏は短編を語る並外れた技能を持っている。冗漫な無駄な話に対する嫌悪感から、逸話のレベルにまで切り詰める。これは英語では稀な技術だが、フランス語ではもっと普通に見られ、歓迎されている。

これまでヨーロッパのイギリス人はキプリング氏のことは全くと言っていいほど知らなかった。[今では]書評で称賛され、目新しい、いいものを好むわずかの人には彼の本は宝ものだ。そして、1889年の秋、キプリング氏はイギリスにやってきた。途中アメリカに長く滞在してから。彼の過去のキャリアについて語られるべきいくつかの事実はすぐに知られるようになった。キプリング氏は1865年12月30日にボンベイで生まれたので、まだ非常に若い。彼の年齢でロバート・ルイス・スティーヴンソン氏は2,3の雑誌に称賛すべき作品を出して、世界に天才ぶりを示しただけだった。キプリング氏はラホールの美術学校の校長の息子としてインドに生まれ、ウェストワード・ホー(Westward Ho)で教育を受けた。この地名はカノン・キングスリー(Charles Kingsley: 1819-1875)の小説Westward Ho!(1855)から採られ、海水浴場で、ゴルファーの本場でもある。彼は早くにインドに戻ったが、どのぐらい早く彼がインドの新聞に記事や物語や詩を書き始めたのかは知らない。彼の小話は我々の東洋の属国の雑誌に最初に現れ、彼の通常の新聞記者の仕事の一部だった。最大の短編集『高原平話集』(1888)は威厳のある布表紙で、たまに尋常でない知性の本屋から購入可能だ。しかし、彼の本はインドで出たので、今までは手に入れるのが難しかった。「非常に珍しかった」。疑いなくこの困難さは取り外されつつあり、多分キプリング氏の作品全部が他のイギリスの作家たちのと同じぐらいアクセス可能になるだろう。私の目的はキプリング氏の伝記を書くことではないし、「家にいる」(”at home”)彼を描写することでもない。彼は馬と釣りが好きだ。彼は心理もムッシュー・ポール・ブールジェ[Paul Bourget:1852-1935, フランスの詩人・小説家、作家たちの心理分析『現代心理論叢』の作者]も好きではない。彼の政治的見解はグラッドストーン氏以前の古き時代のイギリス人のタイプだ。彼がかつてキリスト教をかなぐり捨てようとしたか、その代わりとして、安い料金で独自の混合物を提供しようとしたか私は知らない。だから彼は若くて人気があるが、我々のようなインテリで進んだ世代にはちょっと遅れている。

個人的描写はこれくらいにしよう。書いたものに関しては、キプリング氏は私には非常にオリジナルな才能を持っているように見える。これはオリジナルな意見ではない。彼の『高原平話集』は、人生・政府・文学での経験が非常に大きいある権威者によって、「インドに関して書かれた最高の本」と呼ばれた。初めて、彼はイギリス読者にインドがどんなものかを示した:いかに様々な生活と冒険が無限にある国か。あの大陸に存在する全階級を彼は見て知っているようで、それを本物にさせ、生き生きさせることができるようだ。

私自身についていえば、役人の生活、浮気、仕事、シムラー[インド北部]でのあらゆる種類の「アポイントメント」についての話は全く好きじゃない。これらの描写は事実なのだろうが、全く気持ちが良くない話だ。(中略)私の好みには—結局好みの問題だ—あらゆる階級の現地人の生活、カースト、宗教、民族に関する話が彼の最高作品だ。(中略)On the City Wallは実際の冒険で、西洋文化の化粧板で我々から隠されている東洋人の本当の思いを覗き見られる素晴らしい話だ。(中略:各作品の印象)キプリング氏の能力には驚くべき多様性がある。Phantom Rikshaw (1888)で死んだ妻の夫とのアポイントメントの話は亡くなった愛する人の生き生きした夢のように感動させる。(中略)これらの話から『三人の兵士』(1888)の軍隊ユーモアへは長い歩幅だ—素晴らしい、大胆で、自惚れ屋で寛大なアイルランドのヘラクレスであるマルヴァニー;小さなコックニー[ロンドンの労働者階級]で、射撃が非常にうまく、狂おしいホームシックのオーテリス(Ortheris);そして彼らの仲間の大きなヨークシャー男だ。”How they took the Town of Lungtungpens”と”With the Rear-guard”は今まで書写された良い戦闘と同じような話だ。兵士皆がこれらの楽しく、大胆で見事な冒険に鼓舞されるべきだ。(中略)

キプリング氏のレパートリーには喜劇・悲劇・茶番劇が小さな包みに込められている。(中略)彼が長編小説が書けるかどうか、または通常の長さの小説が書けるかどうかは未知数だ。フィクション芸術の2形式に秀でた作家はまれだが、彼はその一つには確かに秀でている。(中略)

私はキプリング氏にとって非常に高い人気は予想していない。(中略)身近な題材と、応接間からあまり離れない情熱を楽しむことが好きな世界にとっては、彼の好みの題材はあまりに遠く、親しみがない。スタイルにおいては、彼は簡潔・輝き・選択があると言われてきた;彼はいつも関心の中心にいる;彼は無駄な言葉は使わない;彼は詰め物[不要な話]をしないことを知っている。彼は情熱を理解でき、我々にそれを理解させる。彼は尋常でなく広い同情心を持ち、ありふれたものの中に珍しい奇妙なものを見つけることができる。彼はエネルギーと精神とヴィジョンを持っている。洗練さはそれほどない;多分彼はあまりに唐突で、スラングにあまりに取り込まれすぎ、1,2の小さな手法はあまりに挑発的になっている。

彼は普通のイギリス人の生活をよく理解していないか、あるいは、よく書けないようだ。しかし、普通のことは他の作家に任せるゆとりがあると十分に示している。(中略)これほど新しいもの、多くの可能性が疑いなく豊かなものを誇張しても良い。それが批評家の自然な傾向なのだ。私自身には、キプリング氏は予想もしない所から才能を閃かせ;アカデミックでもなく、世界の古い文学の子どもでもなく、自分自身の作品を書く2,3人、または4人の若者の1人で、しかも、その中で一番若い。彼の中にあるシニカルで軽はずみで、あまりにぶっきらぼうで、あまりに見慣れたように見えるものは、年と共に円熟するはずだ。ヨーロッパは彼の居場所ではないと信じる。彼の才能がもっと生き生きする空気と、もっとしっくりくる題材を見つけられると私が想像できる他の大陸は3つある。(中略)彼は、多くの心が病んでいる我々の近代文明とは合わない;彼はロンドン中心のストランドよりもアフガンの山道の方がくつろげる。

注

| 注1 | 服部誠一『通俗征清戦記』東京都所出版、明治30.9 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/773708 |

|---|---|

| 注2 | 「金州城落城之図」「大英図書館所蔵日清戦争関係版画類」アジア歴史資料センター・大英図書館共同インターネット特別展「描かれた日清戦争〜錦絵・年画と公文書〜」 https://www.jacar.go.jp/jacarbl-fsjwar-j/gallery/gallery004.html |

| 注3 | 「大英図書館所蔵日清戦争関係版画類」アジア歴史資料センター・大英図書館共同インターネット特別展「描かれた日清戦争〜錦絵・年画と公文書〜」 https://www.jacar.go.jp/jacarbl-fsjwar-j/gallery/index.html |

| 注4 | 大谷正『兵士と軍夫の日清戦争』有志舎、2006 |

| 注5 | ”War Notes in Japan and China”, Harper’s Weekly, November 10, 1894, p.1076, Vol.38, Hathitrust Digital Library https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015013724433 |

| 注6 | 一ノ瀬俊也『旅順と南京』文春新書、2007 |

| 注7 | “The Taking of Lungtungpen”, Kipling Society, Sept.2, 2012 http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_lungtungpen1.htm |

| 注8 | Rudyard Kipling, Soldier Stories, The Macmillan Company, 1899 所収の挿絵。Hathitrust Digital Library https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015000623374 |

| 注9 | 「”生活苦の指標”エンゲル係数アップに安倍首相がデタラメ言い訳!直後にWikiのエンゲル係数解説が改ざん—すべてが安倍政権に都合よく書き換えられる?まるで小説『1984』」『リテラ』2018.02.03 https://lite-ra.com/2018/02/post-3777_3.html *AERA編集部「『近未来の管理社会』描く小説が人気のなぜ」『東洋経済ONLINE』、2017/02/21 https://toyokeizai.net/articles/-/159470 *竹野敏貴「古典小説『1984年』が見抜いていた2013年の出来事」JBPRESS, 2013.12.20 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/39490 |

| 注10, 注11 | D.J. Taylor “Orwell: A (brief) Life”, The Orwell Foundation https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/biography/ |

| 注12 | E. A. Blair, “How a nation is exploited—the British empire in Burma”, The Orwell Foundation, 4 May 1929 https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/how-a-nation-is-exploited-the-british-empire-in-burma/ |

| 注13 | Roger Lancelyn Green, Rudyard Kipling, Routledge, 1971, New York |

| 注14 | Andrew Lang, “Rudyard Kipling”, Harper’s Weekly, August 30, 1890, p.688, Vol.34. Hathitrust Digital Library https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015011446161 |