ラングと南方熊楠

アンドリュー・ラングは1912年7月20日に亡くなりました。68歳でした。翌年の1913(大正2)年に、46歳の南方熊楠はラングについて以下のように書いています(注1)。

明治二十六年、余ロンドンで至って貧しく暮らし、居常断食して読書した。すぐ近所に去年死んだ博覧多通家アンドリュー・ラングの邸があって、学友から紹介状を貰うたが、街へ出ると犬に吠えられる体ゆえ、とうとう会わずにしまった。「梅が香や隣りは」の句を思い出しておかしかった。

ラングを「博覧多通家」と評し、宝井其角(1661~1707)の「梅が香や隣は荻生惣右衛門」を思い出したというのは、自分を其角に、ラングを徂徠(1666~1728)にたとえたのでしょうか。明治26(1893)年は、熊楠がロンドンに到着した年です。熊楠の住居はケンジントン(Kensington)のブライスフィールド通り(Blithfield Street)15番地で、ラングの邸が「すぐ近所」というのは、同じケンジントンのマーローズ通り(Marlose Road)1番地ですから、まさに隣接しています。到着早々ラングに会えとアドバイスされたというのは、人類学・民俗学分野の教えを乞うという意味だったようです。熊楠邸の蔵書目録に、ラングの著作が2点あります。『慣習と神話』(Custom and Myth , 1884)と『宗教の創出』(The Making of Religion , 1898)です。

熊楠がイギリスの権威ある雑誌『ネイチャー』誌と『注釈と質問』(Notes and Queries)に投稿した論文・質問の数は1893年から1933年の間に370余にのぼります。ラングに会いはしなかったわけですが、ラングが熊楠の存在を知っていたと確信できるのは、ラングも『注釈と質問』を読んでいた事実があるからです。特に、熊楠が盛んに投稿していた1907年(この年の熊楠の投稿回数は12回)に、ラングは『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(10月19日)のコラムで、『注釈と質問』掲載の論を紹介しています。

ラングと夏目漱石

一方、熊楠が帰国の途についた1900年9月に夏目漱石がロンドンに向けて出帆し、ロンドン到着後に、ラングの別の本『夢と幽霊』(The Book of Dreams and Ghosts, 初版は1897年、漱石が購入したのは1899年発行の増補版)を読んでいます。厳密には、漱石がロンドンに到着したのが1900(明治33)年10月28日、ラングの『夢と幽霊』を読んだのが1901(明治34)年3月9日と日記に記しています。漱石はこの本に相当感銘を受けたようで、1903(明治36)年1月帰国後に、この本の心霊譚の一つを題材に短編小説「琴のそら音」(1905)を著し、『文学論』(1907)でも『夢と幽霊』から別のエピソードを引用しています。さらに、1910(明治43)年12月24日の『東京朝日新聞』に発表された「思ひ出すことなど 十七」(注2)では、以下のように述べています。

臆病者の特権として、余はかねてより妖怪に逢ふ資格があると思つてゐた。余の血の中には先祖の迷信が今でも多量に流れてゐる。文明の肉が社会の鋭どき鞭の下に萎縮するとき、余は常に幽霊を信じた。けれども虎烈刺を畏れて虎烈刺 に罹 らぬ人の如く、神に祈つて神に棄てられた子の如く、余は今日迄是と云ふ不思議な現象に遭遇する機会もなく過ぎた。それを残念と思ふ程の好奇心もたまには起るが、平生はまづ出逢はないのを当然と心得て済まして来た。 自白すれば、八九年前アンドリュ、ラングの書いた「夢と幽霊」といふ書物を床の中に読んだ時は、鼻の先の燈火を一時に寒く眺めた。

漱石文庫に残されているラングのその他の著書は、『神話・儀式・宗教』(Myth, Ritual and Religion, 初版は1887年、漱石蔵書は1899年発行の改訂版)、『ホメロスのオデッセイ』(The Odyssey of Homer, ラング訳、初版1879年、漱石蔵書1900年版)、『ホメロスのイリアス』(The Iliad of Homer, Andrew Lang, W. Leaf, E. Myers共訳、初版1883年、漱石蔵書1898年版)、『子どもの詩の園』(A Child’s Garden of Verses, ロバート・ルイス・スティーブンソンの詩集にラングの序が寄せられている1907年版)です。

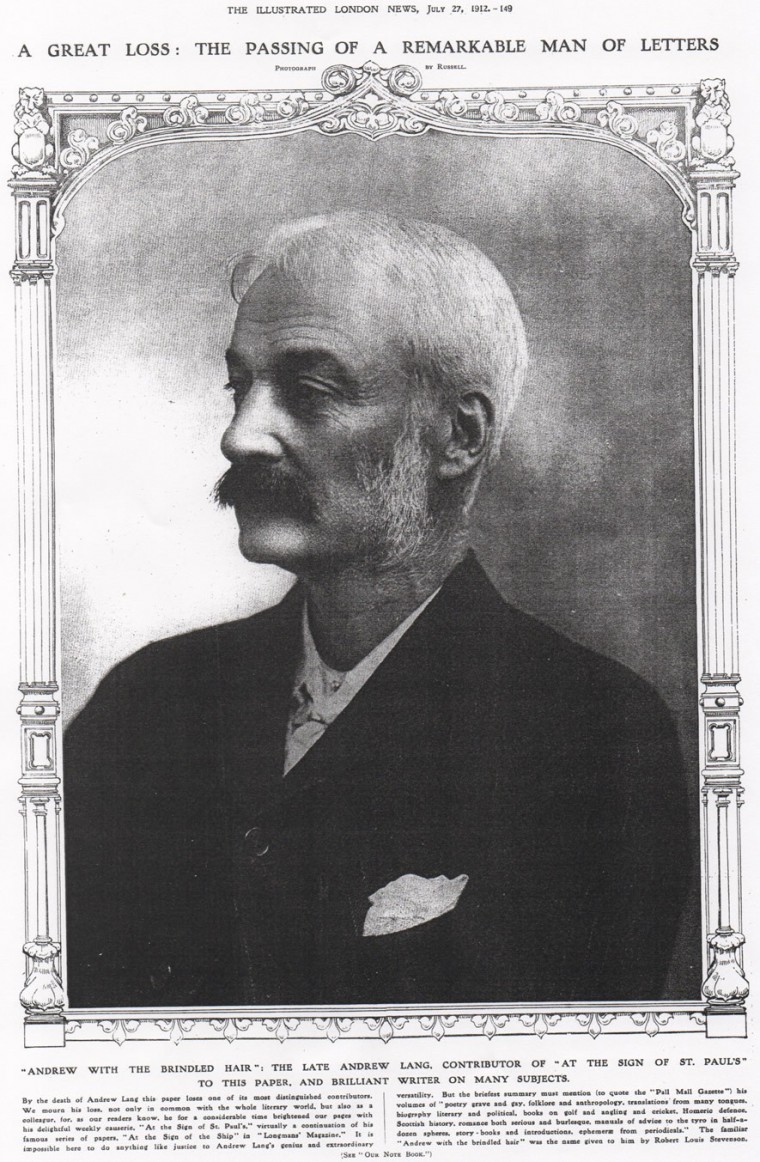

ラングの訃報記事

ラングは1905年から亡くなる日(1912年7月20日)まで週刊新聞『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(The Illustrated London News)にコラムを持っていました。7月27日号にラングの写真と訃報記事、そしてG.K.チェスタートン(G.K. Chesterton: 1874-1936)による追悼文が掲載されました。まずラングの写真と訃報記事(注3)を見ていただきたいと思います。『絵入りロンドン・ニュース』はほぼA3サイズですから、写真も非常に大きいのですが、このサイトのページに収まるように縮小しました。ちなみに、The Illustrated London Newsの1842~2003年までのアーカイブをデジタル化して、2010年に研究者のために、オンラインで見られるようにしたそうです(注4)。本サイトに掲載するものは、国立国会図書館蔵の現物を複写していただいたものです。

ANDREW WITH THE BRINDLED HAIR”:THE LATE ANDREW LANG. CONTRIBUTOR OF “AT THE SIGN OF ST.PAUL’S” TO THIS PAPER, AND BRILLIANT WRITER ON MANY SUBJECTS.

大きな損失-非凡な文人、逝く

「まだら髪のアンドリュー」-故アンドリュー・ラング、本誌のコラム「セント・ポール大聖堂の印のもとで」のコラムニストで、多分野で優れた作家アンドリュー・ラングの死によって、本誌は最も優れた寄稿者の一人を失いました。文学界全体も悲しんでいますが、私たちは同僚としての彼の死を嘆いています。読者もご存知のように、長い間、彼の随筆は毎週楽しみにされ、本誌を引き立てていました。彼のコラム「セント・ポール大聖堂の印のもとで」は事実上、『ロングマンズ・マガジン』の彼の有名なコラム「船の印のもとで」の続きでした。アンドリュー・ラングの才能と驚くほどの多分野における能力を十分に述べるゆとりはありませんが、短く要約すると(『ポール・モール・ガゼット』から引用)、「詩・フォークロア・人類学・多言語からの翻訳・文学者と政治家の伝記・ゴルフと釣りとクリケットに関する本・ホメロス擁護の主張・スコットランド史・まじめな冒険小説とパロディー・6分野で初心者向けアドバイスのマニュアル・小説と解説・月刊誌の寄稿」など膨大な量にのぼります。よく知られている「まだら髪のアンドリュー」というあだ名はロバート・ルイス・スティーブンソンがつけました。

ラング追悼文に明治天皇の肖像画

一方、チェスタートンは自分のコラム「ノートブック」にラングを讃える文章を書いています。この時、チェスタートンは36歳という若さでしたが、既に作家として評論家として名声を築いていました。そして「ノートブック」の中心には明治天皇の騎乗姿が大きく掲載されています。この絵は戦争画で知られたオランダ人画家ケケク(H.W. Koekkoek: 1867-1929)作と明記されており、キャプションには「日本を強国にした君主:英国の東の同盟国日本国の天皇睦仁」という題名で、以下のように書かれています(注5)。

7月22日に、それまで数日間気分を害されていた日本国天皇が、突然重体になられ、危篤状態であることが明らかにされた。天皇はいつものお住まいである、東京の千代田城に住まわれ、皇后が枕元に付き添っておられる。天皇の治癒祈願の祈祷が仏教寺院とロシア正教会で行われた。23日と24日のニュースでは、わずかだが回復の希望があったが、この記事を書いている時点では、危篤状態を脱しておられない。睦仁天皇は1852年11月3日に京都でお生まれになり、1867年2月13日に父孝明天皇の後を継がれた。2年後に左大臣一条(原文ではPrince Ichijo)の娘、美子さまとご結婚。1889年に大改革が成就して、日本政府は立憲君主国家となった。日露戦争の2年前の1902年に日英同盟が調印発効され、1905年には新たな日英同盟がロンドンで調印された。

THE MONARCH UNDER WHOSE RULE JAPAN BECAME A GREAT POWER:MUTSUHITO. EMPERROR OF JAPAN. GREAT BRITAIN’S EASTAIN ALLY.

チェスタートンのラング評

この写真と解説を読んだあと、読者の視線はチェスタートンの文章に移るでしょうが、その第一文は次のように始まっています。

アンドリュー・ラング氏の悲しい死は、本誌で彼のコラム「セント・ポール大聖堂の印のもとで」を長い間楽しみにしてきたわれわれだけでなく、その他多くの分野で、埋まらぬ空白となる。その空白は今すぐには感じられなくとも、やがて大きな空白だと痛感するぐらいの損失である。われわれの時代は厳格で異常に瑣末なことを重視する時代である。このような雰囲気では、陽気でバランス感覚のある瑣末屋を過小評価する傾向がある。特にラングが本当は瑣末な人間ではない場合。アンドリュー・ラングは今日の論争で、三つの大きな不利益要素に苦しめられた-彼がユニバーサルであったこと、彼が面白い人間であったこと、彼が論理明晰であったことである。

ユニバーサルなラング

チェスタートンが「ユニバーサル」という言葉を使ったラング評は、熊楠の使った「博覧多通家」と同義でしょう。チェスタートンが挙げたラングの専門分野は、ホメロス、青磁器、クリケット、ジャンヌダルク、心霊現象、スチュアート王家、フォークロア、釣り、ゴルフです。ラングをギリシャ古典の専門家、あるいはゴルフの専門家というように、一つの分野の専門家として分類したい人にとっては、このようなリストには混乱させられるでしょう。これらのトピックを普通の人間のように、単に会話の話題として扱うのではなく、ラングの取り上げ方には、専門知識の積み重ねや特別な訓練の積み重ねが見られるから尚更混乱させられると指摘しています。ラングのような人は16世紀のエリザベス朝時代だったら理解され、評価されるけれど、チェスタートンの時代には、それぞれの関係性に関心を払い、全体を見るという余地はなくなったと嘆いています。そして皮肉を込めてこう言います。「現代の批評家たちに向かって、中国のティーポットに多少とも興味を持たずに、ホメロスに興味を持つことはあり得ないと言っても、意味はないだろう」。そして、パラドックスを羅列しながら、含蓄のある結論で「ユニバーサル」の要素を締めくくっています。「人間が自己を見失うのは、小さな分野においてであって、大きな分野ではない」。

紙面の半分を占める大きさの明治天皇の絵が中央に掲げられているとはいえ、A3紙面びっしりにラング追悼の記事を書いたチェスタートンの熱い思いがひしひしと伝わってくるような文章、構成です。

プロ専門家vsアマチュア専門家

第二点目にあげたラングの「資質(あるいは不適格性)は面白いという点で、三点目の明晰さと関係する」と始めています。「今日、多くのもったいぶった、うぬぼれ屋のエキスパートの輩はウイットがないことが知恵の証だとするが、多くの場合、それはつまらないだけでなく、詐欺的でさえある」と、手厳しい。詐欺的と称する理由は、「専門家社会で学識者たちが誇りにするのは、結論に至るまでの時間」であり、「ウィットは出来高払いだから、成果をあげなければならないが、学者達は時間払いだから、当然何の成果もない」。

チェスタートンがプロの専門家とラングを比較しているのは、ラングが神話学・民俗学・人類学などの専門家たちと論争したことに関連しているようです。熊楠もラングに関して、アマチュアでありながら専門家をしのぐ知識を持っていたと高く評価しています。熊楠が帰国後、南方植物研究所設立の基金募集に際し、略歴を求められて1925(大正14)年1月31日と2月2日に書いた書簡(56,000字におよぶ)の中で、以下のようにラングを紹介しています(注6)。

小生のとかわり立派な町通りに住居せし故アンドリュー・ラングなどは、生活のためといいながらいろいろの小説や詩作を不断出し、さて人類学、考古学に専門家も及ばぬ大議論を立て、英人中もっとも精勤する人といわれたり。この人などは大学出の人で多くの名誉学位を帯びたが、博士など称せず、ただ平人同様ミストル・ラングで通せしなり。

この文章は、自分が学位を望まずに、和歌山中学卒のまま独学で学び、『ネーチャー』などに論文が掲載され、欧米の専門家と議論をたたかわせる身となったことと通じるという意味で書かれているようです。ラングへの言及の前には、スペンサーやダーウィンなどが「素人学問にて千万の玄人に超絶せるものなり」と紹介され、続いて「これを見まねてかliterary men(文士)と称するものまた多し」と述べた上で、ラングがそのliterary menの代表として紹介されているのです。一方、日本では「学位ということを看板にするのあまり、学問の進行を妨ぐること多きは百も御承知のこと」と批判しています。

スコットランド人・ラング

チェスタートンはカーライル(Thomas Carlyle: 1795〜1881)とラングを対比しながら、次のように続けます。

アンドリュー・ラングはカーライルのように、スコットランド人だった。カーライルのように論争好きで、頑固で、時には腹の立つようなスコットランド人だった。カーライルのように、強い信念を持っていた。あまりに強い信念で、偏見と呼んでもいいほどだった。しかし、カーライルのように、重要で主要な信念すべてを重要で主要な分野に適用した。彼の論争が向けられた問題は、ほんどの場合、現代の最重要問題だった。彼の時代に危機的状況にあったヨーロッパの伝統や本能に関する問題だった。これらの問題を彼がユーモアたっぷりに扱ったように見えるのは、まさにユーモアや本能が最大の危機にあったからである。

ラングの死から100年目の2012年に、スコットランドの新聞『スコッツマン』にラング再評価を訴える長い記事「アンドリュー・ラング-多作な才能の人生と時代-」が掲載され(注7)、文芸評論家のスチュアート・ケリーがロバート・ルイス・スティーブンソンによるラングの風刺詩を紹介しています。二人がオックスフォード時代に知り合い、ラングが文芸評論家になってからスティーブンソンを世に出したとも言われていますが、初対面時はお互いにいい印象を持たなかったそうです。ラングの方は、流行の唯美主義運動の信奉者で、二人の共通の友人によると、純粋なイギリス英語を絶えずファルセット(falsetto裏声)で話すのに対し、スティーブンソンの方は対照的にスコットランドなまりのスコットランド英語で話していたといいます。ラングの第一印象はスティーブンソンの風刺詩に残されていますが、この後二人は親友になります。

僕の名前はアンドリュー・ラング

アンドリュー・ラング

これが僕の名前

そして、批評とクリケットが僕の遊び

僕の片目に単眼鏡をかけて

僕って

僕って

ア・ラ・ディ・ダ・ディ[きざ男]

オックスフォード・タイプのスコットランド人じゃない?

僕ってそうじゃない?My name is Andrew Lang

Andrew Lang

That is my name.

And criticism and cricket is my game.

With my eyeglass in my eye

Am not I

Am not I

A la-di da-di;

Oxford kind of Scot

Am I not?

人間を信じたラング

この他にチェスタートンが評価しているのは、ラングが「正当な攻撃」をした2点で、1点目はホメロスの「偉大な統一性」をばらばらなテクストと節に分断した「ドイツの流行」についてです。2点目はラングの文化人類学や心霊現象における態度についてで、「彼は真の不可知論を本当に体現した。神や霊の話に接する際の彼のオープンで、近づいていく姿勢はより貴重なものである。なぜなら、彼自身は最終的に何らの確信には到達しなかったようだから」。長いラング論を展開したチェスタートンは意味深い文章で締めくくっています。「もし、彼が神を信じることができなかったとしたら、少なくとも人間を信じていたのであろう。そしてこのような対応こそが人類学に革命的変化をもたらしたのである」。

コラム名「セント・ポール大聖堂の印のもとで」

ラングのコラム“At the Sign of St. Paul’s”という名称は『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』のロゴとも言える表紙の絵からきているようです。セント・ポール大聖堂を中心にロンドンの風景が描かれています。”At the Sign of 〜”というのは、店のロゴマークを付けて、「~印の店」、「~の看板の店」という意味あいで使われるところからきているようですが、ここでは直訳しました。

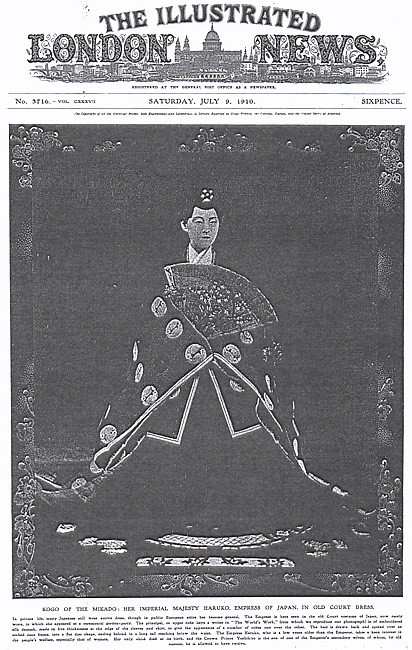

ご参考までに、1910年7月9日号の表紙が以下です。明治天皇の皇后を掲載しています。

キャプションは「帝の皇后-古の宮中服をお召しの日本の皇后、美子陛下」。そして、着物、髪型の説明の後、以下の解説が付けられています。

美子陛下は天皇より2,3歳年上で、人々の福祉、特に女性の福祉に非常な関心を寄せておられる。皇后のたった一人のお子様は生まれた時に亡くなり、嘉仁皇太子は天皇の第二夫人の一人の子息である。古い慣習では、天皇は12人まで第二夫人を持つことが認められている。

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の「イラストレイテッド」は絵入り、図解の意味で、創刊が1842年、廃刊が2003年という長い歴史を持った新聞です。世界で初めての絵入り週間新聞、世界で初めて従軍記者と従軍イラストレーターを採用した新聞、世界で初めてカラー付録版を出した新聞と言われています(注8)。日本に関する様々な写真も多く掲載されていて、当時のイギリス人がどんなことに関心を持っていたかがわかります。

注

| 注1 | 初出「『郷土研究』第一巻第二号を読む」『郷土研究』一巻三号、大正2年5月、『南方熊楠全集』第二巻、平凡社、1971、567頁。 |

|---|---|

| 注2 | 『漱石全集』第十二巻、岩波書店、1994、406-407頁。 |

| 注3 | The Illustrated London News, July 27, 1912, p.149. 原文からの翻訳は明記しない場合、筆者による。 |

| 注4 | Jemima Kiss “Illustrated London News archive goes online: Magazine that put Victorians in the picture makes its full 160-year run available for researchers, including colour”, The Guardian, 15 April, 2010. http://www.theguardian.com/media/2010/apr/15/illustrated-london-news-archive-online |

| 注5 | The Illustrated London News, July 27, 1912, p.130. |

| 注6 | 『南方熊楠全集』第七巻、1971、26頁。 |

| 注7 | Stuart Kelly, “Andrew Lang: the life and times of a prolific talent”, The Scotsman, 30 January 2012. |

| 注8 | Peter Sinnema “The Illustrated London News Historical Archive, 1842-2003”, Reviews in History, 1 December 2010. http://www.history.ac.uk/reviews/print/review/1002 |