150年前に25歳の馬場辰猪と33歳の原長政(六郎)がイギリスの権威ある「社会科学の促進のための全国協会」で、日英条約の不平等性、治外法権の理不尽さを口頭発表しました。

馬場辰猪の不平等条約批判

黒船来航以降、欧米の軍事力による威嚇で不平等条約を強要されてから、治外法権や関税問題に苦しむ明治日本の窮状を、当時世界最強だった大英帝国を相手に弱冠25歳の馬場辰猪(たつい:1850-1888)がイギリスで口頭発表・出版物・新聞投稿で訴えたことを見ます。21世紀の現在、明治時代の不平等条約以上に理不尽な日米地位協定の不平等性(注1)をアメリカに指摘しようとしない歴代自民党政権と外務省の「大人」たちと比べると、馬場辰猪の凄さがわかります。

1880年から英米の新聞雑誌で欧米列強による対日本の不平等条約を非難する記事が出始めますが、その先鞭をつけたと言えるのが馬場辰猪による一連の英文出版物と口頭発表です。馬場辰猪の短い生涯をイギリス留学の年から簡単に追うと、20歳から38歳で亡くなるまで、日本の現状と将来を案じてイギリスやアメリカの地で実質上の独立と主権を訴え続けた生涯という感を強くします。出版物の著者名はTatui Babaとなっていて、ヘボン式ローマ字が普及し始める10年以上前の綴りです。各出版年の後に、辰猪の年齢を付します。

1872(明治5:22歳)年8月〜11月にロンドンに滞在した岩倉使節団に交渉して、法律を専門とすることを認められ、政府留学生の身分に切り替えられた。

1873(明治6:23歳)年:An Elementary Grammar of the Japanese Language with Easy Progressive Exercises, (『日本語文典』)London, Trübner and Co.出版

1874 (明治7:24歳)年10月:「社会科学の促進のための全国協会」(the National Association for the Promotion of Social Science)グラスゴー大会出席、12月帰国

第二回イギリス留学:1875(明治8)年4月(6月ロンドン着)〜1878(明治11)年3月

1875(明治8:25歳)年10月:「社会科学の促進のための全国協会」のブライトン大会で「日本における領事裁判の現状について」(On the State of the Consular Courts in Japan)と題した発表を行った。

The English in Japan、(『日本における英国人』)London, Trübner and Co.出版

1876(明治9)年4月15日:The Examiner投書欄“Sir Harry S. Parkes’s Notification in Japan”(「日本におけるハリー・パークス卿の告示」)

The Treaty between Japan and England, (『日英条約論』)London, Trübner and Co.出版

1878(明治11:28歳)年3月帰国。日本国内で自由民権運動、公開講演・演説を精力的に行う。政党・自由党の結成に尽力。

1881(明治14:31歳)年1月〜5月:関節炎が嵩じて、療養生活。

1885 (明治18:35歳)年11月21日:ダイナマイト購入を企てたと疑われ、逮捕。6ヶ月間勾留され、持病の結核が悪化して、1886(明治19)年2月8日〜4月27日監獄病院に入院。

1886(明治19)年5月:証拠不十分で釈放された。

アメリカへ亡命:1886(明治19)年6月12日アメリカに向けて出航。

1888(明治21:38歳)年

(1)『日本語文典』第二版 出版

(2)Political Conditions of Japan: Showing the Despotism and Incompetency of the Cabinet and the Aims of the Popular Parties(『日本の政治状態—内閣の専制主義と無能と民衆の政党の目標』)

1888年9月下旬:ペンシルヴァニア大学病院に入院。11月1日死去:享年38歳

「社会科学の促進のための全国協会」グラスゴー大会(1874)

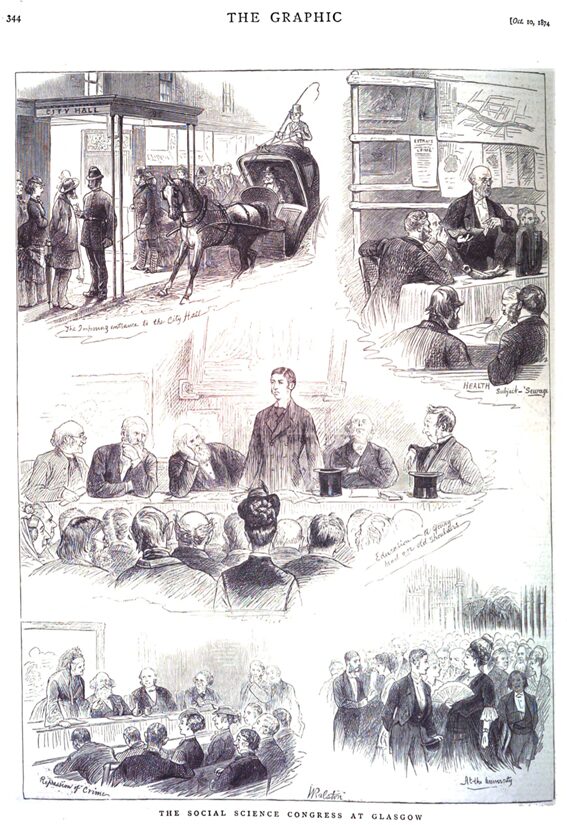

馬場辰猪は第一回イギリス留学から帰国する直前に、グラスゴーで開かれた「社会科学の促進のための全国協会」の大会に参加し、大きな感銘を受けたことが自伝に記されています。「社会科学の促進のための全国協会」はどんな組織だったのか、全国大会はどんな雰囲気だったのか、挿絵を探してみました。1875年の大会の絵は探せませんでしたが、辰猪が出席した1年前のグラスゴー大会の様子がわかる挿絵が週間絵入り新聞『グラフィック』に掲載されていました。

キャプション下:グラスゴーにおける社会科学大会;左上:シティー・ホールへの入り口

右上:保健問題—下水;中央:教育—一人の若者が老人たちに真っ向から挑戦;

左下:犯罪の鎮圧(The Graphic, 1874年10月10日、(注2), p.344)

この協会についての解説が王室コレクトション・トラスト(Royal Collection Trust)の項目The National Association for the Promotion of Social Science(社会科学の促進のための全国協会)に簡潔に記されています(注3)ので拙訳します。

イギリスの工業化が進むにつれ、人口の多くが都市部での雇用を求め、その結果として多くの人々がスラム状態で暮らすことになった。19世紀中葉には、労働者の窮状を憂い、社会の最下層を救うことが課題になった。1857年に改革者のブローアム卿(Lord Brougham: 1778-1868)が公衆衛生・労使関係・刑法改革・女性の教育の問題を政府に助言するために、「社会科学の促進のための全国協会」を設立した。最初の10年間、ブローアムが会長を務め、スコットランド人の女性作家アイザ・ノックス(Isa Knox: 1831-1903)が19世紀終わりまで書記を務め、女性であるための差別を受けながら、女性の権利のために尽力した。

24歳の馬場辰猪が聞いたグラスゴー大会の全容

グラスゴー大会を伝える上掲の挿絵に付随する解説記事を150年後の現在読むと、当時のイギリスの様子がわかるだけでなく、1世紀半後の日本と世界がいったい進歩したのか、退歩したのかについて考えさせられるので、関心のある部分を拙訳します。

労働者代表はジョージ・キャンベル卿(Sir George Campbell: 1824-1892, ベンガルの副知事)がインドは遠くない未来に製造業でヨーロッパと競うだろうと警告したことに身慄いしたかもしれない。あるいは、パーカー氏が監査報告を見込んで、ケンブリッジ・オックスフォード大学の蓄財について暴露したことは、そのより良い配分についての多くの疑問を引き起こした。

しかし、その中で最重要で時宜を得た課題は、ライアン・プレイフェア博士(Dr. Lyon Playfair: 1818-98)の保健に関する演説で、汚染された川と過密路地問題は聴衆の誰にも説得力があった。(中略)確かに多くの点で、我々は父親の時代より恵まれている。(中略)スコットランドでは、保健法が[イングランドより]もっと無視され、都市への移民—ハイランド地域からのケルト族とアイルランド人労働者が高い給料に惹きつけられて—が衛生に関する規律に従わないため、最近数十年に死亡率が上がっている。両国ではまだすべきことがあり、毎年125,000人の命を救える方法がある。治療法は非常に簡単だ。きれいな空気と水がこの問題全体の答えだ。今、そして預言者の時代でも、「洗って清潔に」が健康への王道だ。これほど簡単なのに、同時にこれほど難しいことはない。なぜなら、川が水源から汚染されている時にどうやってきれいな水を手に入れられるか、貧困者が騒々しい裁判所や気高い工場に押し込められている時に、どうやったら少なくともただの空気を吸うことができるだろうか?簡単な勧告は完璧な排水法と住居環境の改良という二大問題の扉を本当に開ける。(1874年10月10日, (注2), p.342)

「社会科学の促進のための全国協会」グラスゴー大会(1874)に感銘を受けた馬場辰猪

この1874年のグラスゴー大会に馬場辰猪が出席し、非常に感銘を受けたことが自伝(The Life of Tatui Baba)に記されています。『日本語文典』を執筆中の頃のことだと述べていますので、24歳の時です。抄訳します。

この頃、馬場辰猪は「社会科学の促進のための全国協会」の会合に出席し、多くの優れたイギリス人のスピーチを聞いた:ヴァーノン・ハーコート(Vernon Harcourt: 1827-1909, 政治家)、フィッツジェイムス・スティーヴン(Fitzjames Stephen: 1829-1894, 法律家・哲学者)、エドワード・クリーシー卿(Sir Edward Creasy: 1812-1878, 歴史家)、ヘイスティング(George Woodyatt Hasting: 1825-1917, 政治家)、ネイピア卿(Lord Francis Napier: 1819-1898)、ジョセフ・ブラウン(Joseph Brown: 1809-1902, 法律家)、Coleman, M.P.、T. ブラッセイ(T. Brassey: 1836-1918, 政治家)など。辰猪は言論の自由が国家の一般的利害にとって有益で、日本人学生の間に、そのような社会を持つことはいいことだと考えた。((注4), p.157)

グラスゴー大会の報告書(注5)によると、開会の辞に続いて、5人の著名人が演説をしましたが、その中で、辰猪が感銘を受けた演説としてあげているのが以下の人々です。教育について話したネイピア卿(Lord Francis Napier: 1819-1898);犯罪の抑止について話したジョージ・ウッドヤット・ヘイスティング(George Woodyatt Hasting: 1825-1917, 政治家)。

大会は「法学と法律の修正」部門、教育部門、保健部門、経済と貿易部門の4部門で構成されています。辰猪が名前をあげているのは、「法学と法律の修正」部門の「国際法と地方自治体法セクション」で発表したエドワード・クリーシー卿(Sir Edward Creasy: 1812-1878, 歴史家)の「仲裁裁判所は国家間の紛争の解決方法として、どこまで頼れるか?」と題した発表です。その他の人物はグラスゴー大会の報告書には名前が記載されていません。

ブライトン大会(1875)での発表「日本における領事裁判の現状について」

萩原延壽著『馬場辰猪』は辰猪が「明治八年十月、ブライトンでひらかれた「社会科学協会」の大会に出席し、日本における治外法権制度についての演説をおこなっている」と解説しています((注6), p.80)。ところが、この大会の報告書には、発表者が馬場辰猪ではなく、”Mr. Nagamasa Hara, a Japanese student”と記されています((注7), p.185)。馬場辰猪の日記には、1875年10月5日に「原とブライトンに向かった。(中略)パヴィリオンが「社会科学会議」のレセプション・ルームだった」と記され、10月8日の記述に「論文は原によって口頭発表された」((注4), pp.192-193)とあります。

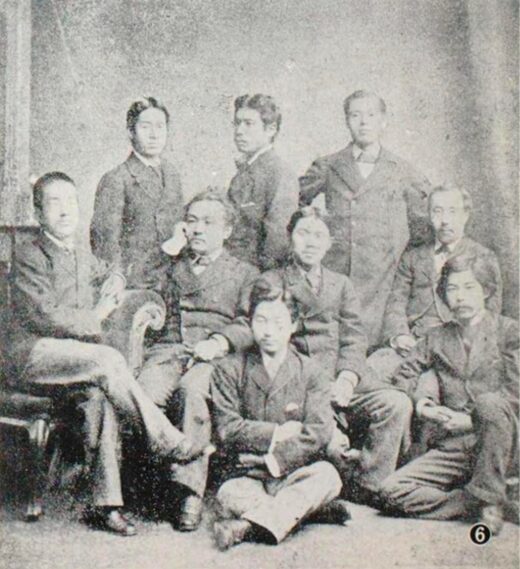

第2回イギリス留学時代 前列右:馬場辰猪、後列中央:原六郎(注8)

このNagamasa Haraとは誰なのかについて調べてみました。馬場辰猪の日記にはHaraとしか記されていないので、100%の確証はありませんが、「日本経済黎明期の発展をけん引した」実業家・原六郎(1842-1933, (注9))のようです。「BOSTON PUBLIC LIBRARY所蔵の日本人名簿(1871-1876)」(注10)によると、”Hara N. Tottori Han came 1871”と記され、Hara N.は[原 長政=原 六郎]と注釈が付され、1871(明治4)年に鳥取藩留学生としてボストンに行き、1874(明治7)年4月にリバプールに向けてボストンを発ったと理解できる記述が続きます。また、原六郎の生地である兵庫県朝来市の観光協会資料には、1年の留学では足りないと思い、苦労してイェール大学で経済学・金融学を学び、その後、イギリスのキングス・カレッジで経済学・社会学・銀行学を学んで、1877(明治10)年5月に帰国したそうです(注11)。原と鳥取藩との関係はわかりませんし、本当に鳥取藩留学生だったかも不明ですが、アメリカではそう受け取られるようなことがあったのでしょう。

「日本における領事裁判の現状について」(On the State of the Consular Courts in Japan)

この当時の世界最強の帝国だったイギリス政府の諮問機関であった「社会科学の促進のための全国協会」のブライトン大会で、33歳の原が発表したとされる「日本における領事裁判の現状について」は『馬場辰猪全集』に収録されていないので、大会報告書に記載されている紹介文を抄訳します。

日本人学生の原長政氏は「日本における領事裁判の現状」について発表した。1858年に締結したイギリスと日本の条約の第4条と5条に言及して、大君の日本領における英国人の資産の権利、または本人の人権に関するあらゆる問題は英国当局の対象となること;また、日本人、またはその他の外国人に英国人が犯罪を犯した場合、英国法によって認められた[英国人]領事、またはその他の[英国人]公務員によって裁かれ罰せられることとされている。原は、日本人に対して犯罪を犯した外国人がなぜ日本ではなく、外国の法廷で裁かれなくてはならないのかと尋ねた。

このような裁判が続く限り、日本がイギリスとの貿易を増やすことは不可能だと述べた。日本人商人は日本の法律に従わない外国人と取引をしたがらないし、[領事裁判所で使われる]言葉がわからない裁判に出席することに反対だと述べた(中略)。原氏はダービー伯爵(Earl Derby: 1826-1893, 外務大臣1866-1868, 1874-1878]の1867年の外交文書に言及した。それは、エジプトにおける昔の領事館裁判所についてで、英国政府が当時の状況からせざるを得なかったものだと認め、英国の利害にとって不利益であり、最近エジプトで変更されたことを示した。原氏は同様のリベラルな政策が日本にも及ぶことを望むと述べた。((注7), p.185)

「日本における領事裁判の現状について」は馬場辰猪の原稿?

「日本における領事裁判の現状について」(’On the State of the Consular Courts in Japan’)という題名の口頭発表について、一体、この原稿はHaraが書いたのか、馬場辰猪が書いた原稿を原が読んだのか、確かなことはわかりませんが、口頭発表に関する馬場辰猪の日記の記述が受身形で書かれている(The paper read by Hara)点に注目しました。ちなみに、馬場辰猪の日記も自伝も英語で書かれています。また、論文の口頭発表を英語ではreadを使いますから、口頭で論文原稿を読んだ=口頭発表したとなります。この文は文法的には”The paper was read by Hara”であるべきですが、省略形のつもりにせよ、単なる記述ミスにせよ、byを使っているから受身形のつもりなのは確かです。つまり、原が自分の原稿を発表したのではなく、馬場辰猪の原稿を誰が読むか2人の間で相談して、原が読むことが合意されたというニュアンスが読み取れます。あるいは原が辰猪の原稿に加筆した可能性もあります。

前述のように、萩原延壽は『馬場辰猪』の中で、馬場が大会で「日本における治外法権制度についての演説をおこなっている」とした上で、「これは、おそらく、その頃完成していた後述する馬場のパンフレット『日本における英国人』の論旨を、紹介したものであろう」(p.80)と述べているので、発表の内容は確認していないことが明らかです。萩原の推測に従って、大会発表の内容と『日本における英国人』の内容を比較してみると、口頭発表の後半部分の内容は『日本における英国人』にはありません。逆に、治外法権の問題点の例として『日本における英国人』で馬場があげている13歳の日本人少女にイギリス人が暴行を働いた事件を「深刻な残虐犯罪」と表現しています。ただ、少女に対する性的暴行は当時のイギリスでも恥と捉えられていたとしたら、口頭発表の要約から省いた可能性もあります。

『日本における英国人』と「日本における領事裁判の現状」の比較だけでは、口頭発表内容が馬場単独なのか、原との共著なのか判断つきませんが、口頭発表の後半部分が馬場の著作物(『日本における英国人』1875と『日英条約論』1876)には見当たらないので、原との共著の可能性もあるかと思います。

「社会科学の促進のための全国協会」のブライトン大会における馬場辰猪の関心と発言

上掲の1874年大会の真ん中部分の挿絵を馬場辰猪や原長政=六郎に置き換えられるように思います。イギリス人青年の口頭発表が「一人の若者が老人たちに真っ向から挑戦」と評されているのですから、半開の国の有色人種とみなされていた日本人の若者の訴えを聞いたイギリスの老人専門家たちはどんなショックをもって聞いたでしょうか。

「日本における領事裁判の現状について」の発表は、「社会科学の促進のための全国協会」の報告書734ページによると、「法学部門」「教育部門」「保健部門」「経済貿易部門」の最初の部門の最初のセクション「国際法セクション」(International Law Section)で、自主的論文(voluntary papers)として3論文の発表のうち、2番目に発表の場が与えられました。口頭発表の時間的位置付けから、聴衆の多さが想像できます。

このほか、馬場と原がロンドンの南85kmの地ブライトンまで鉄道旅行をして参加し、口頭発表に行った「社会科学の促進のための全国協会」のどの部会に参加したのかを馬場の日記から拾います。

10月6日(水曜):我々は多くの会員に会った/アバーディン卿がスピーチをした。(We saw many members/ Lord Aberdeen[George Hamilton Gordon: Earl of Aberdeen: 1784-1860, 首相在任1852-1855]made a speech.)

10月7日(木曜):エドワード・クリーシー卿[Sir Edward Creasy: 1812-1878, 歴史家・法律家]が演説をした。(中略)法学部門の討論を聞いた。(Sir Edward Creasy delivered his address/…Heard discussion of the Section of Jurisprudence)

10月8日(金曜):グラント・ダフ[M.E. Grant Duff: 1829-1906, 政治家]の演説。論文は原によって口頭発表された/私と他の人たち、フリーランドとアモス教授が参加した。(The address of Grant Duff/ The paper read by Hara/ I, others, Freeland & Professor Amos took part)

この後、9日にはランチに招待され、10日には教会に行ったことが記されます。

10月12日(火曜):チャールズ・リード卿の演説(The address of Sir Charles Reed [1819-1881, 政治家])/「中国のアヘン貿易の討論/私が話した」(The discussion of opium trade in China/ I spoke)

10月13日(水曜):On Sunday question by Swanwick and the silkwork [sic:正しくはsilkworm蚕]: by Neill

ブライトン出発、ロンドンに8時到着((注4), p.192)

10月12日記載のアヘン問題で発表された論文は「インドのアヘン収益」(The Opium Revenue in India)と題して、以下のことが述べられました。

芥子は[イギリス]政府が栽培し、生産されたアヘンは政府の工場に運ばれ、政府によって売買される。その他の収益は通行税だ。ほとんどの人は適切なアルコール摂取は有益だが、アヘンはそうではない。中国人に与えられるアヘンは無害な贅沢だというインド政府[=イギリス政府]が何を言おうと、インドのイギリス国民にアヘンを使わないよう我々の権限で行なってきた事実は残る。これらイギリス国民の利害は我が国政府のケアに任されているため、アヘンの消費は疑わしい傾向であるという我々の感覚を示す。しかし、インドはどうやってこの収入なしでやっていけるか?従って、この件はイギリス国民にかかっており、このシステムが成長することを認める責任がある。((注7), p.724)

この後の討論に馬場が参加したと日記に記されていますが、どんな討論だったのか、報告書の記述を抄訳します。

インドと中国間のアヘン取引は非常に大きな関心を呼んだ。この貿易を認めていないが、この悪をどうやったら規制できるかわからない人たちと、この取引廃止の道義的義務にいかなる政治的・財政的介入も許可すべきではないと考える人々の間で重要な議論が交わされた。(p.734)

10月13日記載の”Sunday question by Swanwick”というのは、「経済貿易部門」の論文です。

スワンウィック女史(Miss Swanwick)は「日曜社会—要求と反対」と題した発表をした。裕福な階級に対して、知的文化の源泉は日曜にも無料で開かれている;彼らは自宅に書斎と美術館やその他の上品な楽しみの場を持っている。日曜に美術館や同様の施設を開ければ、貧困層にも同様の利益を与えることができる。(中略)市民の自由と宗教の自由の偉大な原則は人々が図書館に自由にアクセスできることを要求する。そこではあらゆる年代の賢い良い人々と交流することができる。博物館も水族館も公園・庭園も同様(後略)。(p.718)

大勢の聴衆を前に博物館などを日曜に開館することについて発表した。活発な討論が行われ、この問題の両サイドの論が出された。発表者の見解が支持された。(p.734)

”silkwork [sic:正しくはsilkworm蚕]: by Neill”については、報告書は以下のように記しています。

サラ・F. ニール夫人(Mrs. Sarah F. Neill)が「養蚕に関する社会科学」(Social Science with regard to Silk Worm Culture)と題した論文を発表した。このエッセイストは女性の雇用に関する養蚕の将来性を評価して、過去2,3年にいかに科学がこの産業を発展させたか示した。女性たちが蚕を適切に教育することを学ぶ努力をすれば、女性によって大きな利益をもたらすことができる。(後略、p.725)

150年前にイギリスの社会問題を有識者たちが議論し、政治に反映させている様を明治初期の青年・馬場辰猪が聞いて、文明国イギリスの「言論の自由」に感銘を受けた様や、25歳の辰猪がどんなテーマに関心を持っていたかがわかります。

注

| 注1 | 「<社説>首相と地位協定 改定をなぜ提起しない」『東京新聞』2024年11月21日 https://www.tokyo-np.co.jp/article/358317 |

|---|---|

| 注2 | The Graphic: An Illustrated Weekly Newspaper, vol.10, 1874 July-Dec., Hathi Trust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433105621522 |

| 注3 | ”Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science”, Royal Collection Trust https://www.rct.uk/collection/1090648/transactions-of-the-national-association-for-the-promotion-of-social-science-1859 |

| 注4 | 『馬場辰猪全集 第三巻』岩波書店、1988 |

| 注5 | Charles Wager Ryalls (ed.), Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science. Glasgow Meeing, 1874, London, longmans, Green, and Co., 1875. Hathi Trust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015067870744) |

| 注6 | 萩原延壽『馬場辰猪』(1967)、中公文庫、1995 |

| 注7 | Charles Wager Ryalls (ed.), Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science: Brighton Meeting 1875, London, Longmans, Green, and Co., 1876, Hathi Trust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015009231047 |

| 注8 | 萩原延壽『馬場辰猪』中央公論社、1967(昭和42)年、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2973512/1/163 |

| 注9 | 「近代日本人の肖像 原六郎」国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/4365/ |

| 注10 | 北垣宗治「BOSTON PUBLIC LIBRARY所蔵の日本人名簿(1871-1876)」『英学史研究』第31号、1998 http://eigakushi.org/eigaku_report4.php https://www.jstage.jst.go.jp/article/jeigakushi1969/1999/31/1999_31_111/_pdf/-char/ja) |

| 注11 | 「佐中千年家:朝来町佐中 進藤家」朝来市観光協会 https://asago-kanko.com/wp-content/themes/wadayama/images/pamphlet/asago-sanaka-panf.pdf |