ペリーは幕府側に、中国で反乱があり、南京が占拠されたと言いかけて、幕府の役人から「反乱の話をしない方がよろしい」と諌められたのですが、太平天国の乱は同時代人のイギリス人からどう受け止められていたのでしょうか。

太平天国の乱

イギリスの読者に伝えられた情報という点で、1866年にロンドンで出版された『太平天国—太平革命の歴史—』(注1)から引用します。著者はLin-Leと中国名を使っていますが、リンドリー(Augustus Frederick Lindley:1840-1873)というイギリス人貿易商、冒険家で、彼の序によると太平天国のリーダーに依頼されて、革命の歴史を記したそうです。

ペリーが日本側に「暴徒による反乱が起こり、暴徒は南京とアモイを占拠し、新たな宗教を導入しようとしている」と言ったのは1853年7月14日です。『太平天国—太平革命の歴史—』によると、革命軍が南京を占拠したのは1853年3月19日です。アモイ(Amoy,福建省廈門)を占拠したのは太平軍ではなく、トライアド(Triads)と呼ばれる反体制組織で、7月末頃とされています(p.166)。この本の解説によると、トライアドの行動が穏やかなので、非常に人気があり、村人が食料物資を供給し、政府軍と戦ったのはこれら村人たちだったそうです。トライアドは太平軍に参加したいと申し出たそうですが、規律の厳しさに耐えられず、全員が参加することにはならなかったが、関係は近いものがあったと言っています。

日本では清朝として知られている政府は、この本では一貫してManchoo government(満州政府)、Manchoo Emperor(満州皇帝)と称され、民衆はChinese(中国人)と呼ばれているのに対し、満州王朝の人々はTartars(タタール人)と称されています。太平天国の乱の原因としてリンドリーが上げているのは、満州王朝の残酷さです。「満州支配の野蛮さは古代歴史上でも、現代史上でも、匹敵するものがないほどである。彼らの拷問による処罰の悪魔的性質、特に反逆に対する処罰と、彼らが制定した『処罰委員会』の記録は人類史の中で最も危険な地域をなしている」(p.105)と書いた上で、ヴィクトリアの司教(香港, George Smith: 1815-1871)の1854年の文章を引用して革命が起こった理由を説明しています。

政府は腐敗しており、学者たちは弱く、抵抗もせず、上流階級は臆病で隷従し、下層階級は生存の闘いで精一杯で、国全体が精神的エネルギーが麻痺したまま手足を縛られた状態であった。彼らの知的機能は阻まれ、人権や自由権は権力にしっかり握られ、また、頽廃した官能の影響下[アヘンの影響]にあった。

この中から改革者が現れることはありそうもなかった。(中略)しかし、この難局と落胆の状況の中から、現在の運動が起こった。その主要人物たちと彼らの達成したことを見ることができる栄誉を神に感謝する。(p.105)

太平天国を興した人物

リンドリーは太平天国を興した人物、Hung-Sui-Tshuen[洪秀全:1813-1864]について、洪秀全の側近から直接聞いた話と、セオドア・ハンバーグ[Theodore Hamburg: 1819-1854]の『洪秀全の幻想』(The Visions of Hung-Siu-Tshuen, 1854, 日本語訳1941)、そして『太平天国—太平革命の歴史—』の中でも度々引用しているヴィクトリアの司教の本を基に概説していますので、太平天国までの主要点を抄訳します。

洪秀全は1813年に広東の近くの小さな村で生まれた。祖先は広東省の北東部の出身だったが、満州のタタール人による中国支配がほぼ完全になった1685年頃に、満州政府の迫害を逃れて、広東省の最南端に移った。この人々は現在に至るまで移住者という意味のハッカ(Hakkas客家)と呼ばれてきた。

洪秀全の家族は中国で最も古い家柄の一つで、11世紀の宋代の頃から著名な知識階級だった。洪は小さい時から学問に優れ、18歳の時に村の教師に選ばれた。この頃から科挙試験に挑戦したが、満州政府の腐敗のため、官僚に賄賂を与えることしか合格の道がなく、彼は合格できなかった。そんな時、街で明代の衣服を着た男に出会い、洪がやがて最高の地位を得ると言われる。翌日、2人の男たちに会い、9冊の本を渡される。「時代を導くいい話」(Good Words for Exhorting the Age)という題名で、洪は読みもせずに本箱にしまった。

1837年に試験に再挑戦した。高得点だったにもかかわらず、ランクが下げられ、試験官の不公平さに落胆して、病気になってしまう。そして不思議な夢を見る。(pp.31-36)その後、数年間、洪は勉強を続け、村の教師としての役割も果たしていく。ある日、従兄弟のリーが洪の本箱を眺めるうちに、「時代を導くいい話」を見つけ、借りて読む。それは聖書の翻訳だった。それらが中国の本とは全く違う、素晴らしい内容だとリーから聞いて、洪は精読し始める。その内容が6年前に見た夢を説明するものだったので、驚嘆する。洪は長い夢から目覚めたような思いで、天国への道を見つけた喜びと、永遠の生と幸福に希望を見つけた。そして、本に書いてある通りの洗礼方法でお互い洗礼の儀式を行う。

洪とリーは友人や親戚を改宗させ、やがて宣教の旅に出る。1845-46年に洪は多くの宗教的読物を書き、それが後に修正されて「太平天国宣言」になる。1847年に広東のキリスト教宣教師ロバート氏のアシスタントに洪の宣教活動が伝わり、洪は広東でキリスト教を学ぶよう招待されて、しばらくロバート氏の元で学ぶ。その後、宣教の旅に再び出て、この原始的キリスト教は2000人もの教徒を得るまでになり、その数は日毎に増えていた。洪は教徒にアヘンやタバコ、酒を禁じ、安息日は厳格に守るように指導した。

すでに地域の当局から迫害を受け始め、逮捕され、殺害される者が増えてきていた。満州政府が軍隊を送って迫害しようとしていた時、洪秀全は迎え撃つ準備を始めた。洪秀全のグループに参加したのは、不満を持つ客家、トライアド、無法者、満州政府に反対する者たちで、独自の政府を樹立する流れができた。ヴィクトリアの司祭によると、洪秀全の文学的才能、道徳的偉大さ、管理能力、知的エネルギー、秀でた指揮力などから、リーダーに選ばれ、1851年末に中国王朝が宣言された。洪秀全は最初、4人のリーダー仲間と共同で最高権威者になろうと申し出たが、信者たちの熱烈な歓呼で皇帝に選ばれた。(pp.37-54)

「太平天国の乱」をコロンビア大学の「教育者のためのアジア」サイト(注2)では、1850〜1864年としています。1853年3月に太平軍による南京占拠の成功が誇張されて上海のイギリス軍に伝えられ、革命軍が上海も襲うという噂が広まりました。満州王朝が盛んに「外国の『野蛮人』が南京の暴徒を退治するために軍艦を送る」という噂を広めたために、イギリスの中国全権大使ジョージ・ボーナム卿(Sir George Bonham: 1803-1863)は1853年4月に南京に行って、太平革命軍に対し、イギリスは完全に中立の立場を取ると宣言します(pp.138-145)。太平天国の乱の勢いは凄かったようですし、彼らのキリスト教的宗教観もリンドリーには好もしく映っていたようで、革命軍に同情的です。

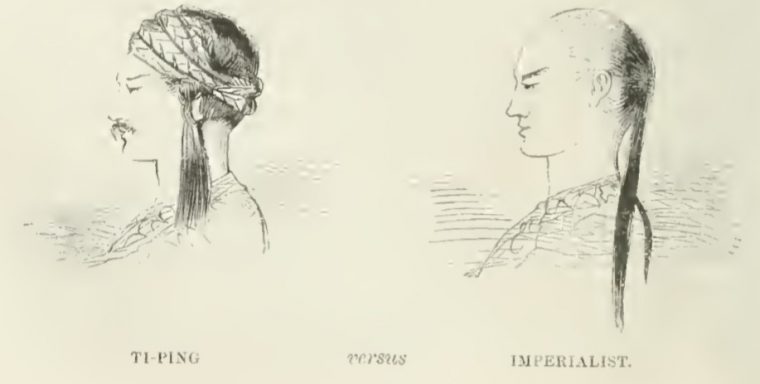

なぜ満州王朝が中国全土を支配できたかの理由を、1863年7月発行のFriend of Chinaという新聞から引用しています。3点挙げられていますが、その第一番目は弁髪です。「中国人全員に前頭部分を剃らせ、テールを作らせた。従わない者は反逆者として斬首した。満州政府がこれに成功するには長い年月がかかり、南部には全く従わない人々もいた」(p.104)と解説されています。

太平軍と政府軍の兵士の髪型が80ページに挿入されています。

太平天国の乱に対する英仏の対応

リンドリーは母国イギリスの対応について批判的です。イギリス軍の軍事介入さえなければ、革命軍の北京占拠も可能だっただろうと述べています。後に日本に派遣されるイギリス公使たちやイギリス海軍の提督が、この頃の中国でイギリス政府を代表していた人々なので、彼らが太平天国の乱にどう対応したのか興味のあるところです。

1854年9月に上海がトライアドに占拠され、まずフランスが、次にイギリスが満洲政府の支援という形で革命軍だけでなく、市民をも虐殺した様子をリンドリーは複数の証言をもとに語っています。

トライアドが上海を占領している間に、ヨーロッパのコミュニティーの中で、最初は秘密裏に、狡猾で恐ろしい革命軍対策—イエズス会の暴力的陰謀—が進行していた。(中略)太平天国の成功は、イエズス会がしてきたことと中国で築いてきた彼らの地位を脅かすため、太平天国に参加すると言っているトライアドを打倒する策略を始めた。フランス領事と上官は二人とも司祭の支配下にあり、頑迷な男たちで、帝国軍を支援して、トライアドを追い出したが、そこには正義や正当な理由は微塵もなかった。

1854年12月に、フランス海軍提督が彼自身の野望とイエズス会の仲間の不正な目的のために動く時が来たと決断した。トライアドは何の挑発行為もしなかったのに、突然襲われ、フランス水兵に虐殺された。提督は2万人の無辜の民が住んでいた上海の町を爆撃し、残忍な満州軍とフランス軍が共に町を封鎖した。(中略)1855年2月17日頃、フランス軍に投降したトライアド300人は満州軍に引き渡され、拷問されて死んだ。その後3日間に町の無辜の民と反逆者2,000人が虐殺された。(中略)

一方、トライアドが上海を占領した時に殺したのは2人、拷問は1人もせず、私有財産は尊重した。上海の新聞は「フランス軍と帝国軍が市を占拠した時、虐殺が起こった。市の壁の周囲には斬首された頭がぶら下げられ、橋には19も下げられ、所によってはうず高く積み上げられていた」と書いている。

ジョン・スカース牧師が著書『中国での12年間』(注3)の中で、その場で目撃したことを述べているので引用する。「中国軍とイギリス海兵隊がトライアドのリーダーと上海の市民を捕らえようとしていた。[イギリスの]副領事代行(驚くべき動機を持っているようだった)が随行していた」。

このようなことを知っている者には、この「驚くべき」企みが何かわかるが、中国事情を知らない人は、副領事の友人である[満州]政府役人がトライアドのリーダーの首に15,000ドルの報奨金をかけていたことはわからないかもしれない。イギリスの役人たちが満州同盟に食指を動かしたのは、1855年の上海虐殺だけではなかった。1854年から1856年にかけて、イギリスは抑圧された中国人の蜂起を鎮圧するための介入を続けたのである。

1854年ボウリング卿(Sir James Bowring: 1792-1872, イギリスの中国全権大使)は帝国軍と同盟してイギリス軍艦を送り、広東州の絶滅戦略に貢献したのである。帝国軍が広東市の男、女、子どもの絶滅と、革命軍が通った村々のほぼ全部を焼き払うのに忙しくしている間、イギリス海軍の戦艦複数は革命軍の船を追って中国沿岸を航行した。革命軍の船をいかに破壊したか、『中国での12年間』から引用する。

「ジャンクの数々は破壊され、乗組員は射殺されるか、溺死し、最後に総勢1,000人ほどを帝国軍が岸で虐殺するのを[イギリス軍が]手伝った! イギリス戦艦に対する海賊行為の証拠が、犠牲者が処刑された後で[強調原文のまま]集められた(『香港ガゼット』、1855年10月12日)」。

過去10年間のイギリスの中国政策は中国税関の傭兵数人に影響されていた。彼らは満州政府に雇われ、ボウリング卿だけでなく、エルギン伯爵[James Bruce, Earl of Elgin: 1811-1863, 1857年に中国・極東全権大使]にさえも影響を与え、[彼らに革命軍に対する]偏見を持たせたのである。(pp.170-175)

こうリンドリーが書いたイギリス介入について、彼が懇意になった太平軍の後期の最高司令官、Chung-wangはリンドリーに以下のように尋ねています。

「フランスとイギリスはなぜ我々との約束を破ったのか? 特にイギリスは太平政府に中立を保証する宣誓書を渡したではないか? 太平政府とイギリスは同じ神と救世主を崇めているのだから、同じ宗教であり、兄弟愛の関係ではないか、それなのに、共通の敵である満州の鬼を支援したのか? 彼らは偶像崇拝者で、我々の天なる父とイエスと天なるあにの敵ではないか? 一体どんな権利と法で、イギリス兵は上海の土着の市を占領し、友である自分が占領するのを止め、満州人のために上海を防御したのか? そもそも、イギリスはあの時満州人と戦争をしていたではないか。

なぜイギリスは我々に敵意を持つのか? 我々が未だかって何か危害を加えたことがあったか? 我々はいつも誠実に友情を持って行動してきたではないか? あなた方、外国の国家は我々と同じ宗教・家族であることを知りながら、Hien-fung(咸豊帝:中国の満州王朝皇帝)の鬼があなたがたとの関係を作ろうと、我々とあなた方を別れさせるために、誤解や問題を起こしていることが見えないのか?」

Chung-wangのこの観察は彼の洞察力と判断力のいい証だった。しかし、彼が気づき忘れている事実がある。満州政府はそもそもイギリスが北京を占領していたために、イギリスと友好関係にあるふりをせざるを得なかったし、貿易の増加その他を認めざるを得なかったのだ。

もう一つ、Chung-wangが言ったことで重要なことがある。「イギリスが上海とその周辺を獲得したとしても、もし、私が報復措置として妨害しようとしたら、そんな限られた地域でどうやって商品を処分したり、内陸地への交通をどうやれるというのか」

私が彼に言ったのは、彼がそんな政策をとったら、イギリスとの戦争になるということだった。彼の答えは「ありえない! 私は絹と茶の生産地を掌握している。私は一存で一瞬にしてイギリスの貿易を全て止めることができる。戦争になって私がイギリスを負かしたとしたら、あなた方をまともにさせてやり、我々の満州追放の計画に介入しないようにしてやる。しかし、もしイギリスが私を負かしたら、私が絹と茶のプランテーション全てを破壊することを止めることは誰にもできない。そうすれば、イギリスが中国に来た理由と、あなた方が戦争する目的がなくなるということではないか? 私の兵士たちは勇敢で、数限りなくいる。彼らは絹と茶の地域全体にいるのだ」。

Chung-wangのこの論は全く正当で、返答しようのないものだった。この事情と事実を知っている正直な人間には否定しようのない事実だった。Chung-wangは鋭く洞察力があったが、あまりにも度量が大きく、開明的だったので、イギリスの暴力の本当の理由を当てることができなかった。アヘン貿易を合法化するだけでなく、その他の利益をイギリスにもたらした大戦争の末期に、イギリスの条約から得られるアヘン貿易と賠償金獲得を邪魔をするものは、イギリスの政策にそぐわなかったのだ。太平天国政府はアヘンの使用を死刑という厳しい処置で禁じており、アヘン禁止がどんなに中国人にとって益をもたらすか証明されていても、人間性の聖なる声がどんなに声高く要求しても、イギリスの政策には合わなかった。(pp.74-76)

リンドリーが度々引用している「ヴィクトリアの司祭」ジョージ・スミスは、1857年にイギリス・マンチェスターで「わが国の中国関係」(注4)という講演を行い、イギリスが軍事介入して、「残酷で、血なまぐさい、野蛮で、退廃的な満州—タタール人王朝を支援しないよう、大平革命のような土着民の運動を鎮圧すること」をイギリス政府として認めないよう訴えました。

しかし、この頃すでにイギリスは「アロー号事件」を理由にフランスと共に第二次アヘン戦争を開始し、後にロシアも加わります。1860年に中国に派遣されたイギリス陸軍大佐リチャード・ゴードン(Richard Gordon: 1833-1885)は第二次アヘン戦争に連合軍として参戦後、中国政府に請われて、太平軍鎮圧のために傭兵部隊「常勝軍」(Ever Victorious Army)の指揮官となって、1864年に太平軍を鎮圧し、太平天国の乱は終わります。

敬けんなキリスト教徒のゴードンが太平天国の乱を鎮圧するというのは皮肉ですが、戦争の過程で、捕らえられた太平軍のリーダーたちを政府軍が処刑したと知った時にゴードンは激怒して、「常勝軍」の指揮官を辞任したそうです。中国政府とイギリス政府の要請で「常勝軍」に戻りますが、中国政府が彼に提供した10万金を彼が断ったことなどから、「腐敗しないゴードン、中国のゴードン」として名声が広がっていきます(注5)。

『太平天国の乱—中国のゴードン少将—』(1893、注6)の著者は、太平軍と太平天国の乱について以下のように述べています。

このようにして、極東における近代戦のもっとも輝かしい戦闘の一つが成功した。この戦闘でイギリス人の勇気と統率力の優位性が維持されたのである。(中略)戦闘そのものに関して言えば、我々の部隊が中国の3つの戦争で交戦した中国帝国軍よりも彼らの方が優れていた。彼らは生存のために戦ったが、敵は金のために戦った。(中略)彼[ゴードン?]のスキルと忍耐力をもってしても、太平天国の乱は今でも激しく続き、中国の主要市場の産業を麻痺させていた可能性は高い。(中略)

なぜ太平天国の乱は何百万もの支持者を集めたのかという疑問に対する答えは、重税で地を這う状態で、政治的に貶められた状況に置かれている中国の一般人が、自分たちの本当の地位を時に垣間見ることがあり、自由な人間としての権利について考え、自治を主張してもいいと考え始めたからだと思う。

注

| 注1 | Lin-Le, 『太平天国 Ti-Ping Tien-Kwoh; the History of the Ti-ping Revolution including the Narrative of the Author’s Personal Adventures』, London, Day & Son, 1866 https://archive.org/details/tipingtienkwohhi01lind |

|---|---|

| 注2 | :Taiping Rebellion (1850-1864), Asia For Educators, Columbia University http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1750_taiping.htm |

| 注3 | John Scarth, Twelve Years in China, Thomas Constable and Co., Edinburgh, 1860 https://archive.org/details/cu31924023226347 |

| 注4 | Bishop of Victoria, Our National Relations with China being Two Speeches Delivered in Exeter Hall and in the Free-Trade Hall, Manchester, London, 1857 http://anglicanhistory.org/asia/china/gsmith_speeches1857.html |

| 注5 | “Charles George Gordon (1833-1885): A Brief Biography”, The Victorian Web, 9 June 2010 http://www.victorianweb.org/history/empire/gordon/bio1.html |