1850年代後半に出版されたイギリス艦隊の日本訪問記録を読むと、イギリスがクリミア戦争における兵站の地として日本を利用し、理不尽な要求をしていたことが見えてきます。

1854年から1855年にかけて長崎・箱館に寄港したイギリス艦隊に乗船していた人たちの手記から見えてくるのは、ロシアの極東進出を阻止しようとするイギリス・フランス連合艦隊がタタール海峡付近に度々複数の艦隊を派遣し、6か月のロシア追跡の航海の間に箱館・長崎で合流していたことです。日本の港が食料補給地点として、また、お互いの情報交換の場として利用されていました。食肉や卵などが一般的でない日本で、予告なしに寄港して、1,000人分、時には3,000人分ぐらいの肉・卵・魚・野菜などを即刻調達しろと要求する欧米艦隊に、日本側がどんなに苦労したか想像に難くありません。なお、当時の記述に従って、箱館と表記します。

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の記事「英国艦隊の日本到着」(1855年1月13日号、2-2参照)で紹介されているジェームズ・スターリング卿率いる艦隊4隻のうちの1隻、バラクータ号に乗船していたトロンソン(John M. Tronson)という軍医助手(注1)が手記を出版しています。『イギリス海軍艦艇バラクータ号の日本・カムチャッカ・シベリア・タタールと中国沿岸への航海についての個人記録』(1859刊、以後『イギリス艦艇バラクータ号』、(注2))で述べられている内容が興味深いので、紹介します。まず、イギリス側がどんな食料を要求したのかを見ていきます。

イギリス艦隊の食料調達

○1854年9月7日〜10月20日:ジェームズ・スターリング提督率いる艦隊の長崎訪問

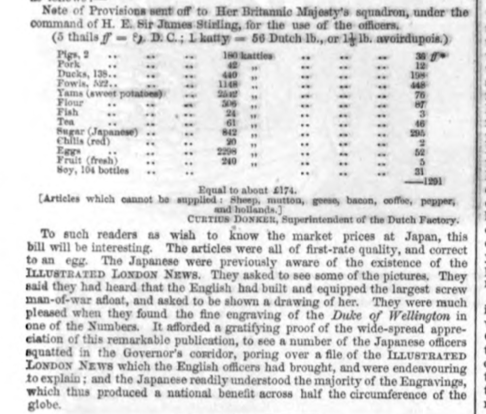

『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』の記事「英国戦隊の日本到着」((注3), p.46)の最後に長崎で調達した食料の種類、量、支払い額が掲載されています。 これは「士官用」と断り、その金額は174ポンド相当と書いてあります。総勢1,000人の乗組員用にどのくらいの量が調達されたかは記されていませんが、金額は600ポンドと記載されていますので、量的にも士官用に調達された3.4倍に相当すると思われます。新聞掲載の長崎で調達した食料は次の通りです。

豚2頭・豚肉・アヒル138羽・鶏522羽・サツマイモ・小麦・魚・お茶・日本産砂糖・赤唐辛子・卵・生果物・醤油104瓶

この下に注として「調達できなかったもの:羊・羊肉・ガチョウ・ベーコン・コーヒー・胡椒・オランダ産ジン」と記載されています。そして調達されたものは、卵まで全て一級の品質だと書いてあります。

ところが、『イギリス海軍艦艇バラクータ号』の記述では、量と質について正反対のコメントがあります。

提供されたものは量も少なく、質も良くなかった。豚は小さく、太っていて、柔らかく、中国で飼育されているのと似ていた。鶏は小さく、半ば飢餓状態で、我々が別の機会に見た良質の鳥とは全く違っていた。野菜は日本の農業が酷いと我々に思わせる目的にかなったものだった。土着民は野菜の形をしていれば何でもイギリス人水兵にはふさわしいのだと考えたに違いない。なぜならハコベ(chickweed)を大量に送ってよこしたからだ。(中略)多くの者が、この大量の微妙なものをよこしたのは、我々に二度と日本に来たくないと思わせるためだと考えた。((注2)

, p.12)

七草の一つ、ハコベを雑草だと捉え、日本人がイギリス人を追い払うために送ってきたと思ったというのは、食文化の違いによる誤解ですが、同じような誤解による不満が肉の提供が少ないことにも向けられます。長崎出港前に渡された補給食料の金額について、トロンソンは「法外な値段」(p.19)だと苦情を述べています。特にアヒルと鶏は小さいのに「法外な値段」、野菜は「安いが量が少ない」というのです。

それなのに、艦隊の1,000人の健康は「この訪問で著しく改善した。バラクータ号の乗組員が長崎に到着した時、28人の病人がいたが、出港する時はわずか5人だった」(p.21)と述べています。4隻の病人数を単純計算すれば、艦隊全体で112人いた病人が長崎滞在中に20人に減ったことになります。

殺生しないはずの日本人はなぜ魚を殺すのか?

この当時、複数のイギリス艦隊が日本近海でロシア軍を追っていました。その一つ、エリオット提督(Charles Elliot: 1818-1895)率いる艦隊、フリゲート艦シビル号(H.M.S. Sibylle)、蒸気コルベット艦ホーネット号(steam corbette Hornet)、帆船ビターン号(brig Bittern)のうち、シビル号に参観者(visitor)として乗船したバーナード・ウィッティンガム(Bernard Whittingham)というイギリス陸軍工兵隊の隊長の手記から紹介します。1856年刊『東シベリアのロシア植民に対抗する最近の遠征と、日本およびタタール沿岸とオホーツク海の調査報告』(以後『東シベリア遠征』、(注4))という本です。ウィッティンガムは、1854年秋にカムチャッカ半島ペトロパブロフスでロシアと英仏連合軍が戦って連合軍が惨敗したニュース(2-2参照)を聞いて、自分も貢献したいと思い、シビル号に参観者という身分で乗船し、艦隊は1855年4月7日に6か月分の食料と砲弾を積んで香港を出港します。

○1855年4月29日〜5月7日:シビル号の箱館寄港

ウィッティンガムは食文化の違いについて、興味深い観察をしています。箱館に入った時の情景を描写しながら、箱館の町に通じる多くの道路には荷を積んだ子馬の列、小さな牛の群れが草を食む姿、シビル号の上や近くを飛び回る海カモメが「一度も人間に傷つけられたことがないため、恐れることなく大型船に近づき、被害など予想も恐れもしていない」((注1)

, p.15)と記しています。そして以下のように続けます。

日本人が動物を殺さないと主張するこの証拠に非常に感銘を受けた。不幸にも日本人のこの法は人間に対しては人道的になっていない。[日本より]もっと文明化した国々で動物の命が尊ばれるほどには、日本で人間の命は尊ばれていないようだ。サケやニシン、その他の魚の大量の大規模な殺戮、それを乾燥させたり、塩漬けにしたり、あるいは生で、日本人のあらゆる階級が主食としている米と一緒に食べるということと、この法律とどうやって折り合いをつけるのか、日本人から説明してもらったことは一度もない。とても「人間的な」(原文強調)矛盾で、我々が生きるために必要だからと牛を要求した時に日本人が示すお行儀の良い驚きの表情に接すると、これを指摘する勇気がなかった。日本人は我々が牛を要求すると、最初は聞き間違いかと自分の耳を疑い、次にこのカニバリズム(cannibalism)にゾッとするという含みを穏やかに伝えた。私は恥ずかしく思った。(pp.15-16)

ウィッティンガムが忘れているのは、この当時、捕鯨が欧米列強によって盛んに行われていたことですが、言及しないのは欧米では捕鯨は食用ではなく、鯨油と鯨髭獲得が目的だからでしょうか。資源が枯渇するくらい鯨を取りまくっていたことには違いありません。日本近海は「ジャパングラウンド」(注5)とされて欧米の捕鯨船が多数出没し、日本に開港を求めた理由の一つが捕鯨船の補給地にすることだったのですから、クリミア戦争勃発後は軍艦の補給地としても利用され、とてつもない要求を突きつけられていたことになります。

ウィッティンガムは箱館出港の前日、5月6日の午後に届けられたものは「魚・野菜・薪・水」(p.66)とだけ記していますが、『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(1855年10月20日号、(注6))に詳細が掲載されています。

[1855年]4月29日:5艘のボートが補給品を持ってきた。鮮魚250キャティ[125kg]、サツマイモ860キャティ[430kg]、青菜600キャティ[300kg]、大きな梨200個、卵2,000個で、総額27メキシコ・ドル。

この額が高いか安いかについて、『日本とイラストレイテッド・ロンドン・ニュース—報道された出来事の完全記録1853-1899—』の編者が注をつけています。「この量の食料は香港では少なくとも80ドルはする」((注6)

, p.22)とのことです。この記事を読んだ読者は、日本の物価は「法外に」安く、後に見るように、金・銀・銅貨も「法外に」安く交換できると印象付けられたことでしょう。

この後、艦隊はタタール海峡、シベリアへ向かい、バラクータ号を含めた他の艦隊と合流し、8月16日に箱館から到着したエンカウンター号から生きた家畜を受け取ったとあります。フランス軍艦がイギリス海軍のために生きた家畜と補給食料を箱館に輸送し、箱館でエンカウンター号に移して、タタール海峡でシビル号に渡したということです。ウィッティンガムは「我々の艦隊が6か月間で唯一生肉を食べられたのは、フランス士官たちの寛大な礼儀によるものだ」((注4)

, p.152)と書いています。

○1855年8月28日〜10月1日:バラクータ号の長崎訪問

バラクータ号は7月にシベリアのアヤン港に向かい、10日にアヤンの町を連合軍の名の下に占領を宣言します。7月末にアムール湾に到着し、『東シベリア遠征』のシビル号と合流します。シビル号はロシアのオホーツク号を追跡し、銃撃戦の末、ロシア側は降伏し、8月初旬にシビル号に乗せられていたロシア人捕虜の一部をアヤンで、バラクータ号に移していますから、箱館に入港したバラクータ号にはロシア人捕虜が乗船していました。

そのロシア人捕虜から、ロシア艦船ディアナ号が長崎に寄港した時の高圧的な対応に比べ、スターリング提督が日本の言いなりになっているので驚いたとコメントしていたことを記しています。オランダ船が内港に停泊を許されているのに、イギリス艦隊は許されず、多くのジャンクによって遮られているというのです。それを見たロシア兵は、日本に対しては武力を使うぞと脅すに限ると助言しました。トロンソンがロシア兵から聞いたのは、「ディアナ号が長崎港に寄港した時、[プチャーチン]提督は[日本の]巡視船に対し、すぐに退け、さもないと、武力で退かせることになると命じた。このような断固たる態度が日本当局には尊敬され、評価されるのだ」((注2), p.155)ということでした。

日本地図を作成するための調査船サラセン号(Saracen)が日本列島を長期間回り、その正確な調査結果がイギリス海軍本部の名の下に、『イギリス海軍艦艇バラクータ号』が出版された同時期に出版されたと述べています。このサラセン号が長崎に入港して2日ほど経った時に、バラクータ号の指揮官が日本側から「奇妙な文書」を受け取ったと、全文引用されていますので、その訳と原文を以下に記します。肉と野菜を要求したことに対する長崎奉行からの返答です。イギリス人たちが大笑いした奉行所作成の英文は、スペルや表現方法が「奇妙」でも、奉行所側が言わんとする大意は理解できる英文です。

三番目の船(サラセン号)によって、牛が1頭要求されました。我が国では牛は農業や物資の輸送に使われています。長崎で牛が注文され、遠隔地域からのみ持たれなければならず、従って、食料として認識することはできません。通詞がお伝えしたのは、ここでは100キャティ(100 catties=50kg)の牛を得ることはできませんが、200キャティのになるでしょう。

日本人の間では豚は一般的な食料品ではありません。豚はオランダ人が任命するコンプラドール[外国機関の現地代理人]と、長崎在住の中国人によって飼育されています。しかしながら、数は多くはなく、従って、飼われている豚の数は少ないのです。先月10日以来、豚数頭が貴船複数に送られましたので、数は減少しております。

このため、村々で豚を探す努力は精一杯いたします。しかしながら、毎日豚をお送りすることは不可能です。従って、各船に3日か4日おきに送るという別の措置が必要です。鶏とアヒルも同様に、日本人の間では一般的な食品ではありません。従って、これらが持たれない場合は、貴殿の要求に応じることは多分できないでしょう。要求された品物は毎日か、1日おきに供給することが望まれます。

これは我々に恥辱をもたらします。従って、1日も早くこの要求をする方がいいでしょう。なぜなら、遠隔地からのみ持たれる要求品を翌日に獲得することは不可能だからです。乗組員の異なる人たちから何かが要求されたら、混乱になります。従って、各船の指揮官が士官やその他の人たちが望む物の全体リストを送ってください。そして、それを小さな帳簿に入れて、その品物が日本人によって配達された瞬間に渡されるべきです。これによって、各品物が突き合わされるべきです。指揮官はこの方法ですべてが正しく配達されたことを確かめてください。要求される品物はすべて前日の10時までに注文されるべきです。さもないと、翌日に獲得することはできません。

従って、何か要求物があることを知らせる信号旗が揚げられるべきで、その後、日本人が即座にその船に行って補給物のメモを受け取ります。

しかしながら、得られない品物は提供物の中には見つからないでしょう。これによって、イギリス海軍バラクータ号の指揮官、フレデリック・H.スターリング殿には付属文書の内容を他の船の指揮官に伝えることを要請します。“By the third schip (Saracen) a cow is required. In our country cattle is used for agriculture or transportation of goods. At Nangasaki cattle is commanded, and to be had only from distant places, therefore it cannot be reckoned as victuals. An interpreter has told you that no cattle of 100 catties [catty=500 grams] is to be had here, but will of 200 catties.”

“The pig is no common article of food among the Japanese. It is bred by the compradors, who are appointed for the Dutchmen, and for the Chinese who have their residence at Nangasaki. However, they are not in great number; therefore, pigs are bred in small number. Since the 10th of last month, some pigs were sent off to your schips, therefore the number is diminished.

“On this account, we will try our best to look for pigs in the villages. It is, however, impossible to send them in every day. Therefore, the necessary arrangements are required alternately every third or fourth day by every schip. Fowls and ducks are likewise no common article of food among the Japanese; therefore, we shall, perhaps, not comply with your demand in case they are not to be had. It is desired that the required articles be furnished daily, or every other day.

“This occasions to us embarrassment; therefore it would be better to do the requisition one day sooner, because it is impossible to procure on the next day the required articles, that are to be had only from distant places. If something is asked for by the different members of the crew, it gives way to confusion; therefore, the commander of every schip please to send a general list of the articles wanted by the officers or others, and such contained in a little book, that ought to be handed over the very moment the articles are delivered by the Japanese; and with which every article ought to be confronted, whilst the Commander please to ascertain by these means that all is duly received. All that is required ought to be ordered the day before at ten o’clock, otherwise it cannot be procured on the next day.

“Accordingly, a signal-flag ought to be hoisted to let know that something is required; after which, the Japanese will go immediately to the schip to receive the note of provisions.

“The articles, however, which are not to be had will not be found among the supplies. Mr Frederick H. Stirling, Esq., Commander of H.B.M Barracouta, is hereby required to communicated the contents of the annexed papers to the Commanders of other schips.”(pp.155-157)

奉行所が「イギリス海軍バラクータ号の指揮官、フレデリック・H.スターリング殿」と呼んでいる人物、フレデリック・スターリング(Frederick Henry Stirling)は艦隊の総督スターリング卿の息子です。奉行所が懸命に訴えている内容は、肉は1,000人以上のイギリス人に毎日調達できるような食糧事情には日本がないこと、5隻の船から毎日のように勝手な注文が入り、翌日に届けろと要求されることは無理だと理解してもらおうというものです。この文書を読んだサラセン号の指揮官は大笑いした(much amused)とトロンソンは書いています。この指揮官が日本列島の調査をしている時に、上陸しようとして日本側に阻止されたことが不満だと言っているとも述べています(p.157)。長崎・箱館にロシアと欧米列強の軍艦が10隻以上も停泊し、思い通りにならなければ武力に訴えると言われたら、中国のように占領されると恐れて、上陸させない、沿岸を調査させないと思うのは当然に思えます。予告もなしに他国の港に軍艦10隻も入り込み、不当な要求をするのは当然という発想こそが、白人至上主義・帝国主義・植民地主義的発想だと痛感させられる記録です。

○1855年8月28日〜9月8日:シビル号の箱館寄港

4か月ぶりに寄港した箱館の変貌ぶりに驚いている様子が伝わってきます。「港の商業活動が大きくなっていた」「役人のボートが新しく建造され、ずっと良くなっていた」「役人の服装はみんな鮮やかで軽やかなサマーファッションに変わり、最も薄い手触りの素晴らしい絹で、半透明で見事な色合いの衣装を身につけ、扇子も使われていた」「船舶記録に以前は紙切れが使われていたのに、今はびっしり書き込まれた本形式になって、連合軍の艦隊の数隻がどこにいるかなどの質問がされた」(pp.160-161)。この箱館奉行所の船舶記録がシビル号にとって、仲間の船がどこにいるか、いつかなどを知る貴重な情報になったことも記されていますから、幕府は期せずして、ロシア対英仏の戦争の手助けをしたことになっています。食料調達に関して、以下のように書いています。

港湾長は生肉の供給について以前と同じく難色を示した。箱館に入港する船の数が供給量を大きく減らしたのだと言い訳を言って、前と同じく魚と果物と野菜を送ると約束した。(中略)我々が気づいたその他の改善点は、水のタンクが一緒に来たことだった。これは熱心な中尉も大満足だった。彼は日本人が物資を供給するのに、しょっちゅう遅れ、怠け癖が続くことに非常に苛立っていたからだ(p.163)。(中略)野菜は我慢できる程度の量は供給されたが、鶏肉を手に入れるのは困難だった(p.169)。

4隻の艦隊で1,000人ですから、10〜11隻も集結した場合、3,000人分の鶏肉調達は無理に決まっているのに、何度も同じ不満を繰り返し、困難だという日本側を「ずる賢い、怠慢」と非難する神経に、「文明国」の何たるかを感じます。

○1855年9月20日〜9月30日:シビル号の長崎寄港

長崎ではウィッティンガムは最初から最後まで奉行と役人の対応に不満タラタラで、大英帝国軍人の自尊心がひどく傷つけられた様子が伝わって来る文章が連ねられています。1年前にスターリング卿と日本との間で交わされた条約と違うひどい対応だと主張しているので、奉行との会談で求められた食料の箇所だけに絞って抄訳します。

魚・果物・野菜も大量に要求された。この会談で目的達成のために、この港には女王陛下の船が7隻いて、その他に4隻の大きなフリゲート艦が来ることになっていると言った(p.226)。(中略)提督は海軍らしい恐れを知らぬ、だが、もの静かな如才なさで、艦隊に課せられた規則について攻撃を始めた。(中略)「我々の船には要求した物資が補給されておりません」に対して、「貴殿の海軍大将が作成された条約があり、それは変更することができません。条約には何と書いてありますか?」「我が国の言葉で使われているのは’refreshment’という言葉で、それは水・薪・野菜です」(pp.228-229)。

相当熱したやり取りが長々と続く様が書かれています。9月末にイギリスの他の艦隊とフランス艦隊が長崎に到着し、「日本人による侮辱は続いていたが、こんなに多くの高貴な船が一堂に集結しているのを見ると、ありがたい感情が湧いてきた」(p.234)と述べています。連合艦隊の間で、対ロシア作戦が長崎で話し合われたようです。ウィッティンガムはスチュクス号(Styx)に乗り換えて、9月30日に中国に向かって長崎を出発しますので、彼が記録する日本での体験はここで終わります。

注

| 注1 | Peter Girard, “SETTING THE SCENE: Background notes and clarification of the events described in the memories of Nikolai Baron von Schilling”, 2011 https://schilling-association.org/files/courier/Setting_the_Scene-Memoirs_of_an_Ancient_%20Mariner_v1.0.pdf |

|---|---|

| 注2 | J.M. Tronson, Personal Narrative of a Voyage to Japan, Kamtschatka, Siberia, Tartary, and Various Parts of Coast of China; in H.M.S. Barrcouta, London, Smith, Elder, & Co., 1859 https://archive.org/details/personalnarrativ00tron |

| 注3 | The Illustrated London News, vol.26 (Jan.-June 1855), HarhiTrust Digital Library https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101059281244 |

| 注4 | Bernard Whittingham, Royal Engineers, Notes on the Late Expedition Against the Russian Settlements in Eastern Siberia; and of a Visit to Japan and to the Shores of Tartary, and of the Sea of Okhostk., London, Longman, Brown, Green, and Longmans, 1856 https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.33410 |

| 注5 | 大崎晃「19世紀アメリカ捕鯨航海誌」『地学雑誌』114巻(2005)4号 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgeography1889/114/4/114_4_561/_pdf/-char/ja |

| 注6 | Terry Bennett (編), Japan and the Illustrated London News: Complete Record of Reported Events 1853-1899, Global Oriental, 2006. |