1852年2月の『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』は、開国した方が安全というオランダ国王からの忠告に対し、将軍から回答があったことを紹介し、「外国人の完全な排除以外に平和はあり得ない」という回答は賢明な対応だと評価しています。

以下の記事は非常に長く、この時代のスタイルらしく、段落も非常に長いので、読みやすくするために、適宜、原文にない小見出しを付けて、段落を増やしました。

アメリカが日本を滅ぼす前に知っておくべきこと

- 1852年2月7日(NYDT):「日本に関するあれこれ」(注1)

アメリカの州の最西端から5000-6000マイル離れたアジアの東海岸に沿って、火山の島々が多数散在している。この島々はベーリング海峡からセイロン[現在のスリランカ]まで不規則に延びている。4万ほどの島々が中国の海岸線に相対するように延びているのが日本の帝国である。我が国の港から間もなく出発する遠征隊の目的地だ。この「テラ・インコグニタ」(原文強調terra incognita未知の大陸)に付与された関心は通商が開かれるという期待である。そこで『タイムズ』はあれこれの情報を提供する。我々が多くのことを教えてあげると提案する相手の国民について少しは知っておくのが賢明だろう。彼らの制度についてわずかでも知ること—この島国の王国について我々が知っている全ては「わずか」(原文強調)としか言えない—は無駄ではないかもしれない。我々が彼らを物質的に変えてしまい、多分、彼らを滅ぼしてしまう前に。(中略:日本の政治機構と欧米との接触の歴史が続きます)将軍からの返答

オランダは[日本の]当局に苦情も言わずに服従することで、わずかの利益しかもたらさない出島の商館を維持してきた。1844年にウィリアム王[ウィレム二世]は[日本の]禁止政策の緩和を得ようと考えた。その目的で、将軍に書簡を送り、中国の戦争の結果を詳しく伝え、ヨーロッパの貿易大国に有利になるよう酷い貿易禁止を止めるよう要請した。この提案を大人らしく2年も[原文強調]熟考した結果、将軍は中国帝国の基本的法律が廃止させられたことを含め、あの帝国の出来事の進展を注意深く見守ってきたと述べた。この出来事はオランダ国王が彼の[開国を勧める]議論の元にしたのだが、将軍にとっては現行の政策を再確認する非常に強力な理由になっている。外国人の完全な排除以外に平和はあり得ないことが明確だ。中国がイギリスにカントンに足がかりを得させなかったら、中国の国内機関は邪魔されずに残っただろう。将軍は言う。

「1点でも譲ったら、我々は完全に弱くなる。これが、私の祖先が自由貿易を貴国に許可すべきかの妥当性を討議した時の論拠である。貴国が度々我が国に示した誠実な友好の証拠がなければ、貴国も他の西洋諸国と同じように厳しく除外されたことは確かだ。貴国が特権を得ており、今後も続くことを望んでいる。しかし、この特権をどんなことがあっても他の国には与えないよう特に注意しよう。保存状態のいい堤防を維持する方が、開いてしまってから裂け目が広がるのを防ぐより、ずっとたやすいからだ。我が国の役人にそのように命じた。我が国のこの政策の方が中国帝国のより賢明だと歴史が証明するだろう」。

日本はかなり洞察力があると言えよう。将軍は巧妙に主張している。

解説:オランダ国王ウィレム二世の幕府宛親書(1844年2月13日付)と幕府の返答について「オランダ国王ウィレム二世の親書再考」(注2)という論文から紹介します。親書の形式は「オランダ植民省文書中の国王の布告の形に良く似て」おり、「明らかに上から下へ向けた文書形式で、かなり非礼だと言わざるを得ない」(p.12)と評されていますが、日本側が問題にした形跡はないとのことです。親書の要点は、アヘン戦争を起こしたイギリスの東アジア進出と軍事衝突の危険性を日本は理解しているかの確認;アヘン戦争の情報によって薪水給与令が発令された[1842年]と「オランダ政府は認識しているが、薪水給与だけでは不十分な場合は、貿易を開始したほうがよいという示唆」(p.13)でした。

幕府からの返書は1845年7月5日付で、オランダ国王の親書の内容は「ヨーロッパ諸国の通商拡大要求は強いので、日本へもイギリス・フランスが通商を要求してくる可能性がある」と理解するが、領土を取ろうと思って来るのではないから、手荒に扱うと事態を悪化させるだろうと述べています。親書にはフランスへの言及はなかったのに、幕府側が付け足したのは、フランス海軍のセシーユ提督が琉球に宣教師を残して(3-2参照)、日本進出を狙っているという情報を幕府が得ていたからだろうとのことです。

返書の後半には、日本が近世初期は諸外国との通交を行なっていたこと;朝鮮・琉球は「通信之国」、オランダ・中国は「通商之国」に限定していたこと;オランダは「通商之国」だから「国王親書への返事を書くことは『祖法』に反し、返事はできない」が、「老中からオランダの『摂政大臣』『政府諸公閣下』宛に返書を送る。しかし、今後は、書翰を送って寄越さないように、送ってきても開封せずに返送する」(p.16)という主旨の内容が書かれていました。

オランダ国王親書に対する幕府の姿勢が明らかになったので、オランダは薪水給与令を1851年まで広報しませんでした。各国が“日本が排外政策を放棄しつつある”と解釈するのを恐れたからですが、幕府は” 薪水給与令は、ただ人道的な漂流民の救済を目的としたものであり、従来の国法を変更するものではないので、誤解のないように、各国に再確認せよ“とオランダ商館長に命令し、オランダ植民大臣が外務大臣に要請したのは1851年3月でした。また、日本沿岸の測量を禁止する1843年令をオランダは1847年にイギリス・フランス・アメリカに伝えました(p.19)。この幕府の返書が将軍からとされて、1年後に『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』に紹介されたということのようです。

アメリカの過去の開国交渉

合衆国政府は繰り返しこの島国に拠点を確保しようと試みてきたが、他のヨーロッパの国々と同じく成功しなかった。1846年にビドル提督(1-2参照)がこの帝国の法を犯すというミスをして、江戸湾内でフリゲート艦の錨を下ろそうと入港した。目的は通商関係を結ぶことで、将軍に手紙でその目的を知らせた。提督が交渉を始める目的のこの失態に怒った将軍は素っ気なく以下のように言った。

「日本の法律では、日本人はオランダ人と中国人としか貿易ができない。アメリカが日本と条約を結ぶことは許されないし、この帝国との通商も許されていない。その他の国にも許されていない。それに、外国に関することは江戸湾ではなく、長崎で対応することになっている。したがって、出来るだけ早く出て行き、二度と戻ってきてはならない」。

その後間もなくして、スループ型軍艦が日本のある島で難破したアメリカ人の船乗り2,3人の返還を要求するために派遣された。この点に関する日本の法律にもかかわらず、彼らはすぐに丁重に引き渡された。

米日政府間に存在する敵意の根拠は?

現在両国政府の間に存在する敵意の根拠が何かあるのか我々は知らない。[日本遠征の]手段を提案した者はもちろん我々よりも知っているのだから、近く我々を啓蒙する努力をしてくれることは疑いない。それまで我々は今持っている光[情報]で我慢しなければならない。以下が集めた光の焦点である。

日本は半野蛮の帝国である。その全歴史において退化もしなければ、進歩もしない国で、人類国家に対して奇妙な見世物を晒している国である。合衆国の我々は明白な使命(manifest destiny)によって「その迷信を征服」(原文強調”conquer its prejudices”)しなければならないと確信しているので、銃弾と弾丸と砲弾でノックし、通路を開く提案をする。目的は天啓を[日本に]入れ、綿布の貨物船を年に2,3隻入れることだ。日本の法律、習慣、社会的慣習は[日本]歴史の最初期から変わっていないと証明されている。これは人類から完全に隔離された結果である。だから、我々はこの授業[日本遠征]をするのだ。多分これから持つ全ての往来に匹敵する価値がある。この授業とは、どの国も他国との交流から自らを遮断し、世界の常識に従うことを断り、国際義務を分担することを拒否することは不可能であり、感覚力と活力のある存在ではなく、現在の日本のように、ミイラになってしまうと教えることだ。この授業の教科書はすでにコシュート氏が発表している。

コシュートの英米講演旅行

上記の記事の最後の文「この授業の教科書はすでにコシュート氏が発表している」の意味は、ハンガリーの革命家コシュート・ラヨス(ハンガリーでは姓名順Kossuth Lajos: 1802-94)が当時アメリカで遊説していて、その中のスピーチで日本について言及していることを指します。コシュートは英米でハンガリーの独立運動を支援してほしいと訴える遊説を行い、英米両国で熱狂的に受け入れられたことが、『イラストレイテッド ・ロンドン・ニュース』(ILN)と『ニューヨーク・デイリー・タイムズ』(NYDT)の報道でよくわかります。両紙で毎日のようにコシュートのスピーチが掲載され、NYDTには挿絵はないのですが、ILNの挿絵と同じ状況がアメリカでもあったことが記事からわかります。

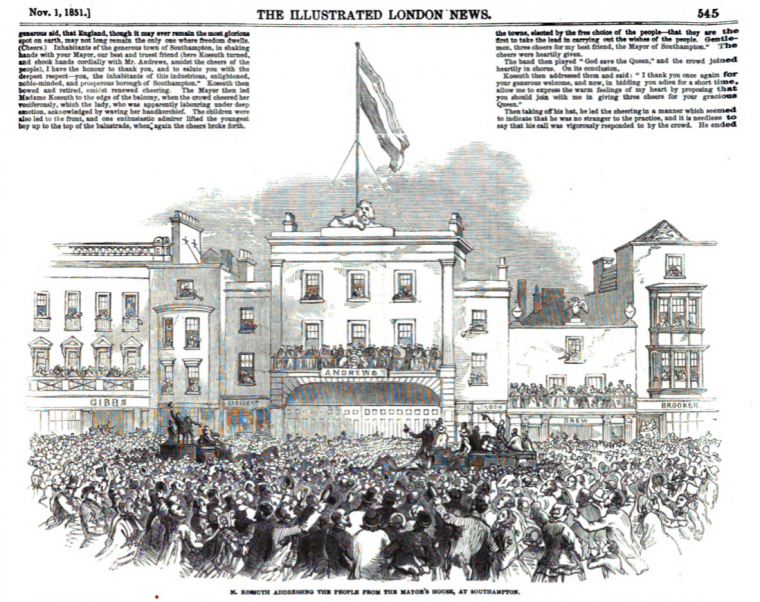

M. Kossuth Addressing the People from the Mayor’s House, at Southampton.((注3), p.545)

The Illustrated London News, Nov. 1, 1851.

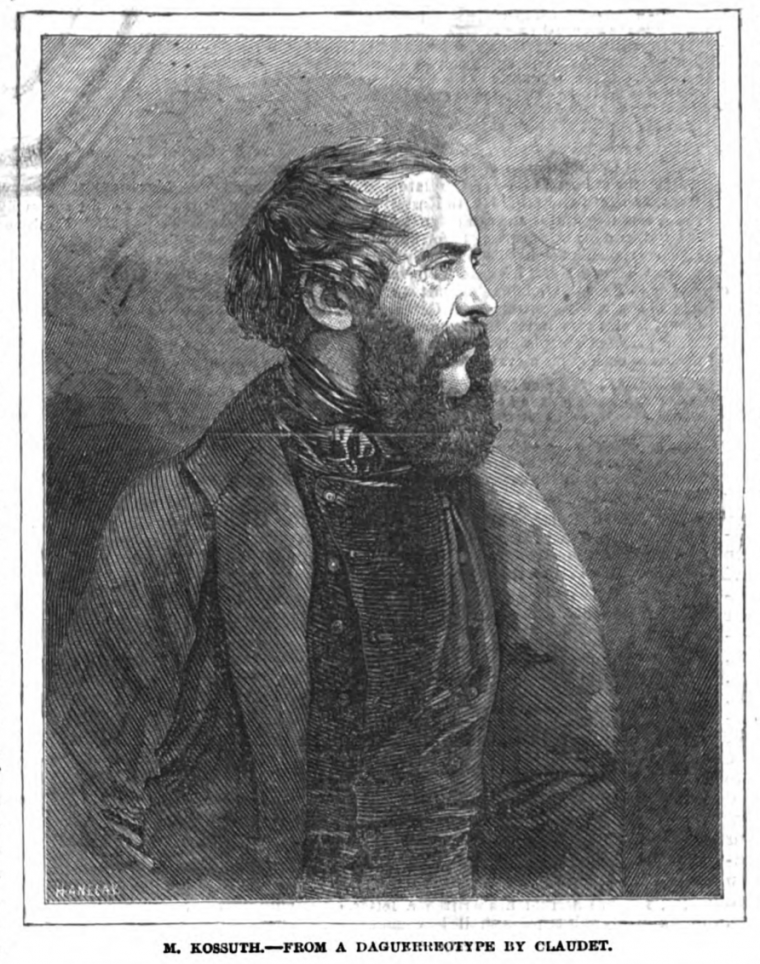

コシュート氏—クローデによるダゲレオタイプ(銀版写真)から((注3), 1851年11月22日)

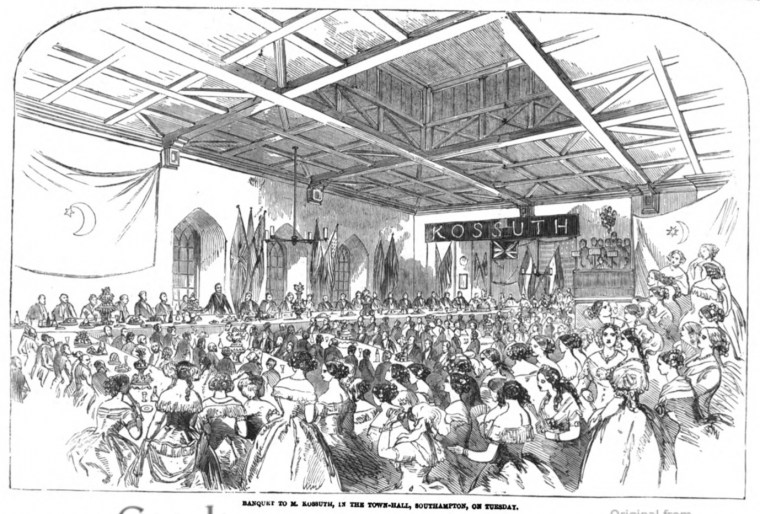

以下の挿絵はイギリスのサウサンプトンでのコシュートのための晩餐会の様子(1851年11月1日付ILN)ですが、アメリカでも豪華な晩餐会の模様が報道されています。12月11日にニューヨークで行われた晩餐会のメニューの全容がスープからデザートまで、合計100点余まで掲載されています(注4)。

コシュート氏への晩餐会、サウサンプトンのタウン・ホールで火曜日(1851年11月1日)

Banquet to M. Kossuth, in the Town-Hall, Southampton, on Tuesday.((注3), p.549)

コシュートのスピーチ

コシュートのアメリカでのスピーチのうち、1851年12月11日に行われたスピーチは「豪華な晩餐会—コシュートの偉大なスピーチ—不干渉主義」という見出しで、翌日の新聞の第一面と第四面全部を割いて掲載されています((注4), pp.1, 4)。その中で日本に言及しているので、主旨を紹介します。

オーストリアのハプスブルク家の支配にあったハンガリーで民主化運動と独立運動を起こしましたが、ロシアの軍事介入でコシュートはトルコに逃げ、そこで投獄されます。アメリカ政府はコシュートをアメリカに招待し、その途中でイギリスに寄り、アメリカに数ヶ月滞在して、独立のための資金集めと軍事介入などを訴えます。

彼が訴えの中で強調したのは、アメリカ建国の父ワシントンやモンローなどによる他国への不干渉主義を撤回せよという点でした。不干渉主義はアメリカの歴史の初期の頃の便宜的な政策で、大国になった今は世界の情勢に無関心でいてはいけないと説得します。その中で、中国と日本への言及がされたので、その段落を訳します。

合衆国建国時代の皆さんは幼児で、その頃それほど大きくない領土は皆さんの子どもっぽい手足にはダボつく、ブカブカの大きな服でした。この頃の皆さんは成長する以外にすることはなく、どんどんどんどん大きくなりました。

しかし、今や皆さんはあまりに大きくなって、この地球上には皆さんの存在、安全を脅かす強国はいなくなりました。皆さんが入り込んだのは、政治的存在の二番目の「競技場」(原文強調)という状況で、その行く先は皆さんが自分だけで存在するだけでなく、国々の大家族の一員として存在するということです。(中略)

日本と中国のような国家は弱さからか選択からか政策からか、現在の状況になっています。あるいはフランシア博士(José Gaspar Rodríguez de Francia: 1766-1840)下のパラグアイのように、これら両方の動機によって、世界から自ら隔離し、人類の教義に無関心な人生を送ることは、進歩と文明の分け前を得ることもできないし、国同士の交流からも除外されることになると覚悟しなければなりません。このような国は「世界のいかなる国の運命がどうなろうと構わない」と言っているに等しいのです。

しかし、合衆国の市民で、この国がパラグアイのように腐りきった植物状態に堕落したり、日本や中国のようなミイラの存在に退化したりしたいと思う人はいないはずです![原文強調] 自尊心と進取の気性の拡張性は自由な人間にふさわしく、下劣な国家の監禁という考えそのものに反します。もし、そのようなミイラ人生を生きたいという「意志」(原文強調)があったとしても、実現できる可能性はないのです!(原文強調)

注

| 注1 | ”Desultory Notes about Japan”, The New York Daily Times, Feb. 7, 1852, o, p.2 https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1852/02/07/issue.html |

|---|---|

| 注2 | 松方冬子「オランダ国王ウィレム二世の新書再考:一八四四年における『開国勧告』の真意」『史学雑誌』114巻9号、2005年 https://www.jstage.jst.go.jp/article/shigaku/114/9/114_KJ00003653824/_article/-char/ja/ |

| 注3 | The Illustrated London News, vol.19, July-December, 1851, Hathi Trust Digital Library https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015027902801 |

| 注4 | ”The Kossuth Dinner.—Magnificent Banquet.—Kossuth’s Great Speech—Doctrine of Non-interference”, The New York Daily Times, Dec. 12, 1851, p.4. https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1851/12/12/issue.html |