「シャーロック・ホームズ」の作者コナン・ドイルが日清戦争直前に、生麦事件当時(1862年)の横浜居留地のイギリス人を描いた短編小説を発表しています。「攘夷の時代」の日本を英米ではどう報じ、論じたかみます。

コナン・ドイルが幕末のヨコハマ外国人居留地を舞台にした短編小説を発表した意味

「シャーロック・ホームズ」の作者コナン・ドイル(Arthur Conan Doyle: 1859-1930)の短編小説「ジェランドの航海」(”Jelland’s Voyage”)が『ハーパーズ・ウィークリー』1892(明治25)年11月12日号((注1), p.1087)に掲載されました。”our Anglo-Jap said”という文章で始まり、日英混血と想定されるこの”Anglo-Jap”がロンドンのクラブで仲間のイギリス人に語る設定です。内容は、幕末のヨコハマ外国人居留地のイギリス人青年2人がギャンブルに明け暮れ、会社の金を横領して、発覚しそうになるとヨットでカリフォルニアに逃げようとしますが、追手に捕まりそうになり、ピストル自殺するストーリーです。

時代設定は”Daimio affair”(大名事件)の前、下関戦争(1863年7月, 64年9月)の直後と語られています。「大名事件」というのは生麦事件(1862年9月14日)を指していると思われますから、生麦事件と薩英戦争、下関戦争の時系列の混乱があります。この青年たちが刹那的な生き方に走った理由が、外国人が次々と暗殺される危険な国だからとされています。ちなみに、「シャーロック・ホームズ」は『ハーパーズ・ウィークリー』に1893年1月から連載されています。

日清戦争で文明国扱いされる日本はついこの間まで封建領主たちの危険な遊び場だった

この短編小説発表のわずか30年前に、日本がサムライ暗殺者たちの横行する国だったという思いの強さは本サイトで度々引用してきた『ハーパーズ・ウィークリー』特派員のジュリアン・ラルフも共有しています。「中国の大平原で」(”On the Great Plain of China”, 1895: 明治28年1月19日号、(注2))で、ラルフは中国の地方を旅して農民の暮らしを描き、その後、太平天国の乱で廃墟になった町を描写し、さらに日清戦争で日本軍に荒らされた中国に想いが及びます。

嘉興(Ka-shing)は昔は金持ちと貴族と知識階級が集まる誇り高き美しい都市だった。しかし我々がその郊外と思われる場所を一晩中、そして翌日4時間近く船で探し回ったが、両岸にあったはずの、店と家々と邸宅が並ぶ通りの跡は雑草に覆われた瓦礫だけだった。今でも残っているパゴダ(仏塔)が示すのは、そこがいかに人口の多い、立派な場所だったかだ。太平天国軍と政府軍が焼き払い、徹底的に破壊してしまい、今では月のような荒涼とした場所になってしまった。昔の通りの古い石畳、水場に続く花崗岩の石段、橋、石の堤防などが、今やこの地方全体を一掃した大虐殺、火炎、疫病という地獄の力を思い出す役割を果たしているだけだ。我々が突然文明国として扱うようになった日本が封建領主たちの激しい遊び場だったのはついこの前のことで、この記事の中年読者が生きている間のことだ。(p.38)

ラルフが「中年読者」と書いた時、ラルフ自身は42歳でした。太平天国の乱で中国内部が荒廃したことを目の当たりにして、突然、日本の幕末に思いが移ったのは、荒廃した中国を襲う日本に対する怒りでしょうか。そして、大国中国に勝利したから「文明国」の仲間入りをさせた欧米の対応と、その日本はついこの前まで欧米人を襲った野蛮国じゃないかという思いの表出でしょうか。太平天国の乱の問題は21世紀の現在まで影を落としているという分析があります(注3)。

『ジャパン・エクスプレス』(1862年9月17日)が伝えた生麦事件の第一報

[1862年]9月14日(日)午後3時頃、マーシャル氏・リチャードソン氏・クラーク氏・ボロデール夫人が東海道を川崎に向かって静かに馬で向かっている時、神奈川から4マイルあたりで、薩摩藩主の制服をまとった従者の行列に遭遇した。日本人は東海道の道全体に広がり、何の警告もなしにヨーロッパ人一行に致命的な攻撃をした。不運なリチャードソン氏は致命傷を受けたが、しばらく馬にしがみついた後、地上に落ちて死んだ。マーシャル氏も傷を受けたが、しばらく屍体のそばにいた。ボロデール夫人以外、全員負傷した。不運なリチャードソン氏は頭を体から切り離され、数カ所斬られていた。彼は一人以上の人間に攻撃されたようだ。マーシャル氏の傷は見たところ槍によるものだった。しかし、彼は致命傷ではなかった。左肺に入るほどの力で刺されたに違いない。しかし、クラーク氏はもっと不安定な状態だ。左肩を斬られ、命は助かったとしても腕を失うだろう。ボロデール夫人は負傷せずに逃げられたが、ひどい精神状態だ。男性たちは彼女を庇うために暗殺者たちの攻撃にさらされた。

日本人の少年が一部始終を見ていたと言い、リチャードソンは道路に座って水を乞うた。この時、乗り物(norimon)が止められ、中から「何事か」と声がした。答えは「外国人にすぎない」(「異人ばかり」”R’yozin bakara”)だった。男は乗り物から出てくると、[リチャードソンに]数カ所切りつけた。この時の傷が致命傷になった可能性がある。(ILN, 1862年12月6日, (注4), p.607))

64年後の検証

生麦事件に関してはよく知られていながら、イギリス人一行が薩摩藩・島津久光の行列を横切ったから殺害されたという誤解が広まっているようです。司法官・歴史学者だった尾佐竹猛(おさたけ たけき:1880-1946)が64年後に様々な証言を検証し、横切ったという説を論破しています。それを太平洋戦争の敗戦が濃厚になった頃に出版された『幕末外交秘史考』(1944:昭和19年7月、(注5))に掲載しています。この本の内容の多くは『国際法上より観たる幕末外交物語』(1926:大正15年12月)からの再掲ですが、大正15年刊の本では付録扱いだった「生麦事件の真相」を昭和19年7月刊では第1章にしています。太平洋戦争の後半、「鬼畜米英」と叫ばれていた頃(注6)にこれを出版したのは意味深いです。

尾佐竹は23年間ほど地方裁判所や控訴院の判事を経て、大審院の判事に就任して3年目に「生麦事件の真相」を発表したことになります。裁判官としての長いキャリアを彷彿とさせる考察で、現場に足を運び、傷の様子から、上記の『ジャパン・エクスプレス』が推測している槍ではないこと、薩摩藩の複数の届出その他の証言から、リチャードソン一行が薩摩藩の行列を横切ったとは考えにくいこと、最後にとどめをさした海江田信義子爵の後年の証言に信憑性がないことなどを検証しました。尾佐竹の論の主要点を要約します。事件からまもない時期の現場をベアトが撮影し、長崎大学のサイトから見られます(注7)。

- 外国人の一行は島津の行列の左側を徐行し、薩藩士の引返せとの合図により、馬首を転んじて将に帰ろうとするとき、島津の従士供目付奈良原喜左衛門が刀を抜いて、リチャードソンに斬り付け、左肩胛より左上膊に亙り長さ約四寸の切創並びに左腹部に横走せる切創各一個を負わした。

- 外国人一行の逃れんとするや、約一町余前方にいた島津の従士鉄砲組久木村利休は、刀を振ってリチャードソンに斬り付け、左腹部に横走せる長さ十六インチ深さ肋骨を切断せる切創、左手甲に長さ二寸余の切創各一個を負わしめ、ついでマーシャルの左腹部に斬り付け、一個の切創を負わしめたり。

- 負傷せる外国人一行は猶逃れんとて、馬上約八町余を駈りて同村桐屋源四郎(現戸主川端久吉)方面に至りしとき、リチャードソンは右腹部の傷口より滲出せる腸部脱落し、気力殆んど尽き、約二町余を隔てる同村字並木(中略)付近に於て落馬し、また起つ能わざるに至りし。

- 追い来たりし島津の従士海江田武次(信義子爵)、奈良原幸五郎(繁男爵)等六名は、リチャードソンを付近の畑に引摺り行き、各刀を振いて同人の右腕首を殆ど切り落とし、左顎より胸部にかけ長さ八寸の切創一個、咽喉部に刺創一個を負わしめ、是を惨殺せり。

- この殺傷の原因は不明なれども、島津の一行は平素外人を憎悪すること甚だしく、機会あらば之を斬殺せんとするの意図あり。

- 一説にこの殺傷は島津三郎[久光]のそそのかしによるというものあり、猶考うべし。(pp.43-44)

- 久木村利休は「其時分は異国人となると誰も切って見たい見たいと焦って居る時で、俺も切って見度くて腕が鳴って仕様がなかった、切って見たいもんじゃナァとは思ったが、無闇に切る訳にも行かず指を咬えて遣り過ごして行くと、(中略)一人の英人が片腹を押えて懸命に駆けて来る、愈々御馳走がやって来る此処こそはと思ったから其の近寄るのを待って居る」というて居る正直に告白である。(p.15)

- 当時の思想としては百姓町人の乗馬は禁じられてあったのに、異人共は素町人の分際で乗馬してあるく、甚だ怪しからぬとは屢々聞く不平であった、日本人同志でも単なる一人の士の通行に対して百姓町人が馬乗の儘通ったら、是丈けでも無礼打に会うのは当然である、況んや大名行列に対しては勿論の事である、(中略)見れば馬乗の儘なる冠物(帽子)さえ取らぬ、特に女の癖に馬上で冠物の儘威張って居るのは癪に触るという感情もあったろう、極端なる男尊女卑で、百姓町人を奴隷のごとく思って居る薩藩と、女尊男卑で商業を重んずる英国人と出会ったのが双方の不幸であった、(中略)被害の外人中男子は皆傷を受けたのに女子のみ傷が無く、帽子と髪とに切り付けたのを見ても薩人の感情は窺われる。(pp.15-16)

- これだけでは「理由薄弱」なので、外国人が大名行列を横切ったから、重大な侮辱として切り捨てた、「外国だとて国王の行列を切ったら捨てて置かないだろうという理由を考えたものと推測される」(p.19)

以下の挿絵は生麦事件の大分後の挿絵ですが、高位の役人の行列に遭遇した人々がひざまづく様子が描かれています。

The Governor of Kanagawa and Suite, going to fire.

神奈川奉行一行が火事場に向かう(ILN, 1864年3月19日, (注8))

攘夷の志士たちが作った明治政府

尾佐竹は、これらの攘夷の志士たちが明治政府に君臨すると、途端に欧米崇拝者になってしまったと、皮肉に述べています。

攘夷説の勢いの良い時代には薩藩士中にも誇張的に盛んに手柄話をした様であるが、時運一変して薩藩の有力者が廟堂に立ち、今度はあべこべに外人崇拝時代となっては、我邦にも左様な野蛮未開な時代が御座ったかなどという顔をする時勢となっては、益々事件の真相は解らなくなり、漸く史学独立の気運が向いた頃になると、実歴者も概ね地下の人となり史料も散佚(さんいつ)するという有様であるから、愈々真相を捕捉することが出来無くなったのである。(pp.2-3)

イギリス外務省内で認識されていたリチャードソンは「ごろつき」観

北京駐在のイギリス公使ブルース(Frederick Bruce: 1814-67) の報告は薩英戦争の8ヶ月後で、まるでこの情報を先に知らせると賠償金を取り、戦争を仕掛けにくくなると思っていたかのようです。

リチャードソン氏は慰みに遠乗りに出かけて、大名の行列に行きあった。大名というものは子供のときから他人に敬意を表せられつけている。もしリチャードソン氏が敬意を表することに反対であったならば、何故に彼よりも分別のある同行の人々から強く言われたようにして、引き返すか、道路のわきによけるかしなかったのであろうか。私はこの気の毒な男を知っていた。というのは、彼が自分の雇っていた罪のない苦力(クーリー)に対して何の理由もないのに極めて残酷なる暴行を加えた科(かど)で、重い罰金刑を科した上海領事の措置を支持しなければならなかったことがあるからである。彼はスウィフトの時代ならばモウホーク(Mohwks 17世紀に、夜ロンドンの街を荒らした貴族のごろつき)であったような連中の一人である。わが国のミドル・クラスの中にきわめてしばしばあるタイプで、騎士道的な本能によって些かも抑制されることのない、プロ・ボクサーにみられるような蛮勇の持主である。」(一八六四年四月十五日付。坂野正高「駐清英国公使ブルースのみた生麦事件のリチャードソン」『学士会報』一九七四年、第七二三号)((注9), pp.181-182)

鹿児島砲撃に反対表明したイギリス議会下院議員

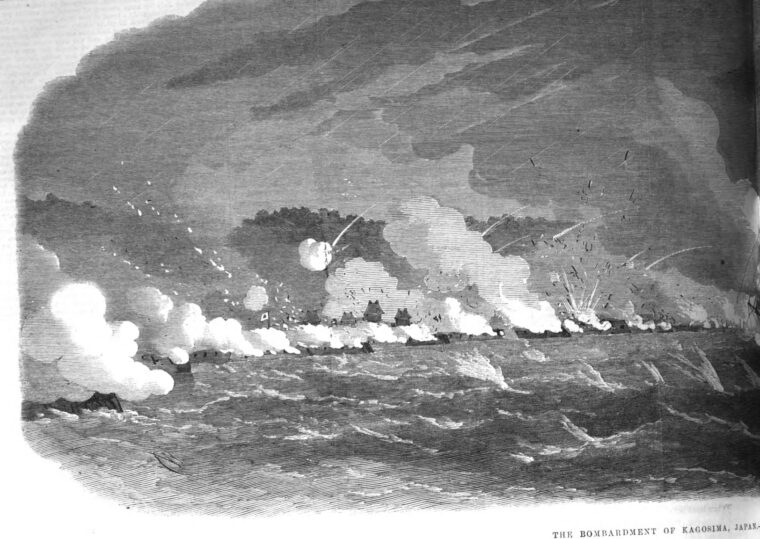

イギリスは生麦事件の賠償金を幕府に要求し、その支払い後に薩摩藩にも賠償金と犯人の引き渡し・処刑を要求します。そして、大艦隊を鹿児島に送り、鹿児島砲撃を実行します。1863年8月に鹿児島湾に到着し、停泊した艦隊は薩摩藩との交渉が進まないと判断したため、最初に8月15日に湾内の3隻の汽船を拿捕しました。そのうちの1隻の船長は「後年の実業家五代友厚、通訳は「後年の外務卿寺島宗則」((注10), p.40)でした。薩摩藩はその日のうちに艦隊に対する砲撃を開始しました。薩摩藩の砲台からの爆撃で、イギリス艦隊の旗艦ユーリアラス号の艦長、副長を含め、戦死者9名を出しました。艦隊6隻の戦艦からの一斉射撃と新兵器アームストロング砲の砲弾は薩摩藩の砲台を破壊しただけでなく、鹿児島の町を火の海と化し、その様子を同行した医師ウィリスは「陸上の大火災の壮観さ、すばらしい壮麗さ」と兄への手紙で記し、アーネスト・サトウは日記に「町の炎上は、夜みるとすばらしい眺めであった」と記しています(p.49)。

鹿児島砲撃の報を受けて、1864年2月9日のイギリス議会下院で大議論が起こります。バクストン議員(Charles Buxton: 1822-1871)が反対決議案の動議を出し、動議をめぐる議論の議事録がイギリス議会議事録(注11)に掲載されています。議事録の見出しは「日本・鹿児島—鹿児島の砲撃、決議」です。この動議と議論については萩原延壽著『薩英戦争 遠い崖—アーネスト・サトウ日記抄2』(2007)に簡単に紹介されていますが、議論の詳細には触れられていないので、興味深い内容を抄訳します。1世紀半以上後の現代にも当てはまる議論だと思わされます。

鹿児島砲撃は欧米諸国で非難されている

外国の目には、人道に関するイギリスの性質がこの行為[鹿児島砲撃]によって大きく損なわれた。外国で非常に大きなセンセーションを起こし、特に日本との関係が長いオランダで大騒ぎになっている。アメリカ人紳士が彼の友人にこう言ったという。「イギリスが他国の非人道性について非難したら、『鹿児島』という一言でイギリスの口を止めなければならない」。(中略)

欧米が開国を迫る前、日本は平和で人々は満足していた

日本人は300年以上も最も平和的、繁栄的、うまく統治された、満足している人々だった。彼らが要求していることは放っておいて欲しい—彼ら独自の方法で幸せでいることを認めて欲しいということだけだった。その昔、日本は外国人を喜んで、礼儀正しいもてなしで受け入れた。しかし、その結果、日本の宗教、制度がめちゃめちゃになり、自衛のために鎖国せざるを得なかった。(中略)

イギリスは武力の恐怖で日本を開国させた

ラザフォード・オールコック卿(Sir Rutherford Alcock: 1809-97)が示したように、イギリスは武力の恐怖によって(by the terror of arms)日本に迫り、日本人が自国のことは自分たちでし、自分たちの安全と幸福のためにベストだと思うことをする生得の権利を侵略した。ここでもまたイギリス人は国際法の規則に逆らって行動していたのだ。ハレック(Henry Halleck: 1815-72, アメリカの軍人・弁護士)はこう言っている。「中国と日本は長い間他国との通商を断ってきて、今でも非常に限られた貿易しか認めていない。問題は、これらの国が外国に開港するよう強制させられないかだが、国際裁判の問題としては考慮する価値はほとんどない」。ハレックは我々が日本に行ったことに苦情を言っているのではない。他国が日本に押しかけ、[幕府に]よく受け入れられたようなので、イギリスは超然としているわけにはいかないが、首都に押し入るのは無謀で残酷だと考えた。賢い政策は2,3の港に限り、今でも威厳を持ってできるなら、江戸から退却することだと彼は考えた。イギリスは江戸にいる権利はない。この条約は御門(Mikado)や日本の大名が署名していないので、日本の法律では法的に結ばれたものではない。

幕府は巨額の賠償金を払い、十分に謝罪した

リチャードソン氏の殺害は非常に恥ずべき犯罪であることは間違いない。同時に、フォーチュン氏が知らせてくれたように、大君の政府は300年の古代法[祖法]を廃止することができておらず、それによって外国人を見たら殺害することが認められている。[香港の]ヴィクトリア教区司教も、リチャードソン氏殺害前に書かれた本の中で、この帝国の偉大な大名が通行する間、現地人全員がひざまづく時に、もしイギリス人が道で棒立ちする—さらに道で馬に乗ったままでいる—ほど、この国の慣習を逸脱したらどんな結果になるか警告していた。これは恥ずべき慣習かもしれないが、それが日本の慣習であり法であれば、我が国の人間がこの国の大名の感情を侮辱し、[国の]慣習を踏みにじる向こう見ずの犠牲になったとしても、我々は怒りの侮蔑で燃え上がるべきではない。

日本当局がこの偉大な大名君主の通行中はイギリス人に道路に出ないようにと一生懸命に懇願したと理解している。バクストン氏は議会に誤解してほしくないと言った。彼は殺害は酷い犯罪だと思っている。イギリス人の殺害に対する賠償を得ることは、正当で政治的だけでなく、必要不可欠だと認める。しかし、この事件の奇妙な特徴において、暴虐を立証するための戦争使用を極端に超えた手段を採る正当性はないと考える。思い出すべきは、我々は既に大君から10万ポンドという巨額を現金で得ていることだ。そればかりか、大君は十分に謝罪し、いくつかの重要な譲歩をした。

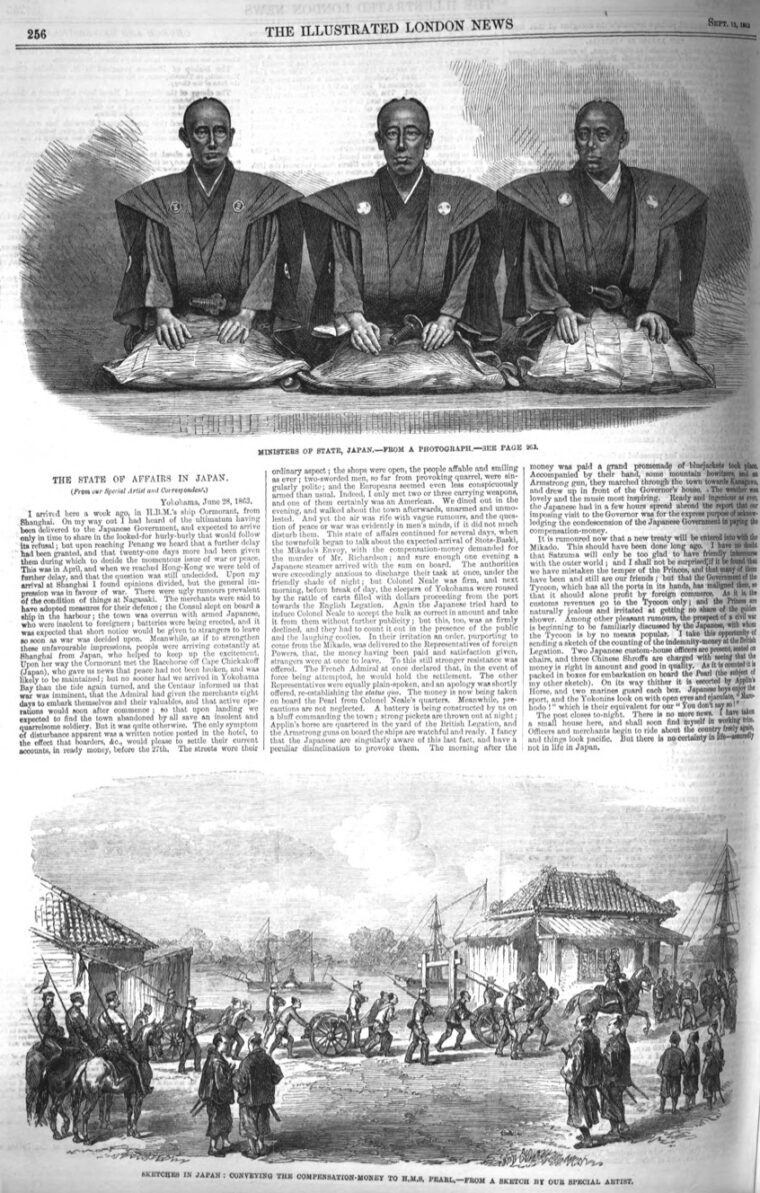

以下は『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』(1863年9月12日号)に掲載された幕府の賠償金支払いの光景と、それをヨコハマ港停泊中のイギリス軍艦に運ぶ光景、幕府の老中たちの肖像です。解説は次のように説明しています。「イギリス公使館で賠償金を数える日本の税関役人2人で、彼らは椅子に座り、3人の中国人硬貨鑑定人(Chinese Shroffs)が硬貨の額が正確で品質が良いことを確かめている。数え終わると、箱に詰められパール号に載せる。船に行くまでは馬が護衛し、各箱には海兵隊員が2人ずつついた」。

COUNTING THE COMPENSATION-MONEY FOR THE MURDER OF MR. RICHARDSON

リチャードソン氏殺害の賠償金を数える

(上):JAPANESE MINISTERS OF STATE

日本の国務大臣(ご老中):水野和泉守、板倉周防守、小笠原図書頭(p.262)

キャプション(下):CONVEYING THE COMPENSATION-MONEY TO H.M.S. PEARL

賠償金をイギリス海軍パール号に運ぶ(出典:ILN 1863年9月12日, (注12), p.256)

バクストン議員が引用したヴィクトリア教区司教の本というのは、George Smith, Bishop of Victoria (Hong Kong), Ten Weeks in Japan, 1861)です。日本語訳は宮永孝訳『スミス日本における十週間』(新異国叢書、雄松堂出版、2003)があります。この本は出版当時ベスト・セラーになったそうです((注13), p.106)、

イギリス議会下院・バクストン議員の議論(続き)

イギリス政府は薩摩藩主の父親を処刑するから引き渡せと要求するために鹿児島砲撃をしたのか?

さらに、薩摩藩主に対する我々の要求の1つは藩主が絶対に認めることのできないものだ。ニール中佐自身が述べているように、この暴行の主犯は藩主の父親だ。ニール中佐が言うには、「彼の家来たちは彼の指示に従っただけだ。藩主に妥当な処罰のために父親を引き渡せと強制する権力者はいない」。バクストン氏はそうすべきではないと思うし、そうならないよう希望すると言うのを恥ない。バクストン氏は間違っているかもしれないが、いかにイギリスの知恵と威厳をもって振る舞っても、主権のある藩主に対して父親を処刑するから引き渡せと要求しているように見える。そしてこの要求を実行させるために藩主の軍艦、鋳造所、砦、工場、藩民の店、そして藩主の城を破壊し、最後の仕上げに藩主の首都を焦土に化したたことがいかに正しいのか疑う。

THE BOMBARDMENT OF KAGOSIMA

鹿児島の爆撃(ILN, 1863年11月7日、p.476)

注

| 注1 | Harper’s Weekly, vol.36, 1892, Hathi Trust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015014126026 |

|---|---|

| 注2 | Harper’s Weekly, vol.39, 1895. Hathi Trust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015023105938 |

| 注3 | 菊池秀明「『死者2000万人超は人類史上最大』いまの中国にも残る”太平天国の乱”という未解決問題」PRESIDENT Online, 2020年12月19日 https://president.jp/articles/-/41120 |

| 注4 | The Illustrated London News , vol.41, 1862, July-Dec. Hathi Trust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006998697 |

| 注5 | 尾佐竹猛『幕末外交秘史考』邦光堂書店、1944. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1908674 |

| 注6 | 半藤一利「『鬼畜米英』の始まりは」『朝日新聞DIGITAL』2019年8月3日 https://digital.asahi.com/articles/DA3S14122674.html |

| 注7 | 「1439生麦事件の現場」長崎大学[幕末・明治期日本古写真超高精度細画像] http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/zoom/jp/record.php?id=1439 |

| 注8 | The Illustrated London News, vol.44, 1864, Jan-June. Hathi Trust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006993201 |

| 注9 | 萩原延壽『旅立ち—遠い崖—アーネスト・サトウ日記抄』朝日文庫, 2007. |

| 注10 | 萩原延壽『薩英戦争 遠い崖—アーネスト・サトウ日記抄2』朝日文庫、2007. |

| 注11 | ”Kagosima-Japan—Bombardment of Kagosima, Resolution”, House of Commons, 9 February, 1864. イギリス議会議事録 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1864/feb/09/kagosima-japan-bombardment-of-kagosima |

| 注12 | The Illustrated London News, vol.43, 1863, July-Dec. Hathi Trust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006993037 |

| 注13 | Harold S. Williams, Foreigners in Mikadoland, Charles E. Tuttle, 1963. |