咸臨丸のサンフランシスコ到着を伝える『ニューヨーク・タイムズ』(1860年4月17日)には中国人を奴隷として欧米の植民地に送る「クーリー貿易」も伝えられ、日本からの使節団を迎える時にアメリカの恥だという趣旨の社説が掲載されます。

咸臨丸のサンフランシスコ入港とクーリー貿易

『ニューヨーク・タイムズ』の1860年4月17日版に「日本の蒸気船の到着」(Arrival of a Japanese Steamer, p.2, (注1))と題した記事で、咸臨丸(Candinmarruh)が3月17日にサンフランシスコに到着したこと、勝麟太郎(Katslintarro: 1823-1899)が船酔いで航海中ほとんど船室にいたこと、ジョン万次郎の経歴の詳細を含めた航海の様子を伝えています。

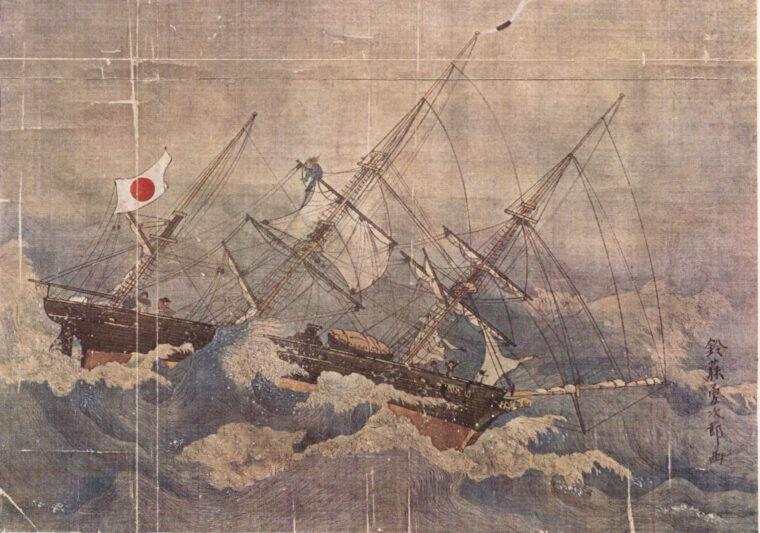

「咸臨丸烈風航行の図」『万延元年遣米使節図録』(1920)所収、(注2))

同じ第二面の最初の記事は「クーリー(苦力)貿易」(The Coolie Trade)と題した長い記事で、4月16日のアメリカ議会下院での報告の詳細です。アメリカの奴隷問題といえばアフリカ奴隷を連想しますが、「クーリー貿易」というのは欧米列強が中国人を奴隷として売買し、西インド諸島、南米、アルジェリアなどの英米仏の植民地に労働力として送った密貿易です。イギリスが1856年に始めた中国への侵略戦争(アロー号事件、または第二次アヘン戦争: 6-1〜6-4-4参照)の延長線で英仏同盟軍が北京での条約批准を強行するために北京を占領し、天津条約に天津港開港、賠償金増額などを追加しました。その目的の一つがアフリカ奴隷に代わる中国人奴隷の調達にあることが後に報道されます。

NYTの報道では「第三次中国戦争」と表現していますが、アヘン戦争の延長線上にあるので、第三次中国侵略戦争という名称が分かりやすいように思います。中国皇帝が首都での批准を拒否したために英仏軍が北京まで進軍して、皇帝の宮殿を破壊・略奪し、開港と賠償金を増やすなど、横暴の限りを尽くしている一方で、参戦しなかったアメリカは中国人を奴隷とする「クーリー貿易」で巨額の富を得ていました。そのアメリカに同時期に日本が条約批准のために使節を送ったことは、NYTの報道を見る限り、アメリカでも賛否両論があったことがわかります。

初期のインド人・クーリー貿易

マサチューセッツ州選出エリオット議員が、アメリカの船がクーリー貿易に携わることを禁じる法案議決のための報告書を提出。

- 20年ほど前[1840年]に西インド諸島で奴隷が解放されてすぐに、イギリスの東インド植民地からイギリス領ギアナ(Guiana南米)への移民が開始された。初期のインド人クーリーは過酷な労働、気候、非情な扱いによって病死が続き、イギリスと東インドで大問題となった。

- ギアナのプランテーションでは労働力を必要としていたため、条件を改善して、強制でない移民を望むインド人が増えた。

中国人クーリー貿易

- 「中国人クーリー貿易」は全く違う。アフリカ奴隷よりも酷い扱いを受けている。イギリスが中国と最近かわした条約によって、開港都市が増え、クーリー貿易がやりやすくなった。クーリー貿易のブローカーが中国人を拉致したり、「外国人の家の召使に推薦する」などと騙して船長に売る。1856年4月にカントンの知事がクーリー貿易禁止の布告を出し、誘拐者の逮捕に懸賞金をかけた。

- 1857年に6000人のクーリーがマカオからハバナに密輸された。クーリー密輸は以前より組織化され、スペイン当局は全ての制限を撤廃し、フランス政府は西インド諸島とアルジェリアへの大規模な中国人移民を組織している。スペイン総領事はクーリー1人につき5ドルもらっているから制限などしない。

- 1847年から1859年までに5万人強が船に載せられ、8000人程度が船中で死亡。この数字に含まれない死者数も多数で、そのうち、Flora Temple号事件(1859年10月14日)は有名。850人の中国人クーリーを載せてマカオを出航したが、真実を知ったクーリーが警備員を殺し、船長たちが反乱者を殺害した後、残りの者たちを船倉に監禁した。その後、船が座礁し、船長たちはクーリーの反乱を恐れてそのまま逃げたため、850人が閉じ込められたまま死んだ事件。他にも数百人が窒息死した事件が報告されている。

- 中国人クーリーがアフリカ奴隷より過酷な扱いを受けるというのは、名目上8年間の雇用期間(月4ドルの給料)で酷使された者は捨てられ、死ぬから給料を払う必要もないし、生き残った者は遠くのプランテーションに売られる現実による。

この記事の後には、ネイティブ・アメリカンのショーニー族(Shawnee Indians)に対する白人の略奪行為に賠償金が認められたというニュースが続きます。白人市民や商人・軍人が国内の先住民族を襲い、外国の異人種を拉致して死ぬまで酷使することが横行していた時代です。この最中に万延元年遣米使節がアメリカに脅されて締結した開国・通商条約批准のために渡米し、アメリカでは未開国・野蛮国の日本にキリスト教文明を教えてやるという論調が目立ちます。

灯り=アメリカ文明を借りにきた日本使節団

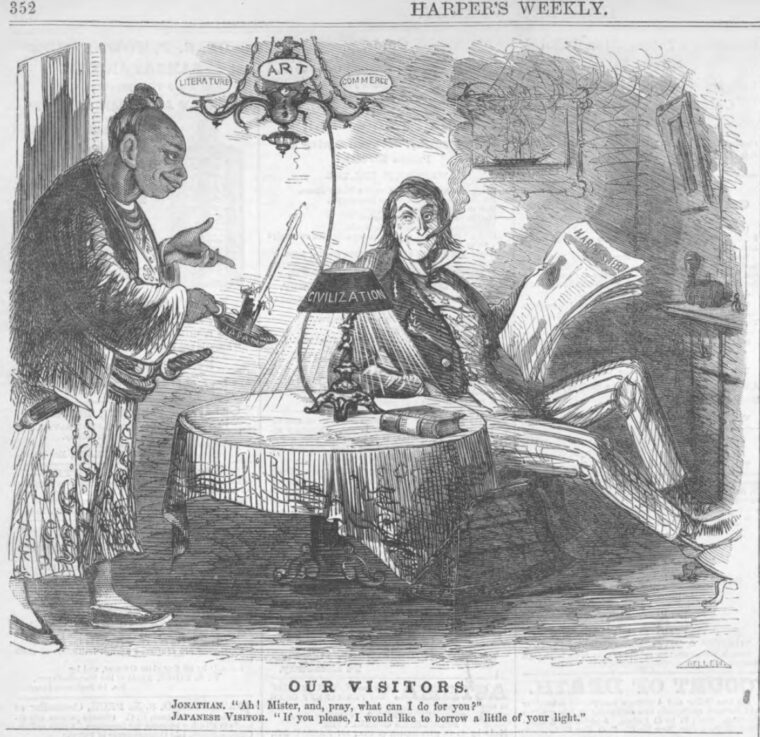

1860年6月2日号の『ハーパーズ・ウィークリー』に「我々の客人」(注3)と題した以下の戯画が掲載されました。日本使節の服装が女みたいだという論調を反映し、船旅で日焼けした侍たちを黒人に見立て、半野蛮国からアメリカ文明という灯りを借りに来た日本人という設定のようです。

テーブル上のランプ・シェードに「文明」と書かれ、上から吊り下がっているランプには、中心に「芸術」、左に「文学」、右に「商業」と書かれています。HWの雑誌名副題は「文明の雑誌」(Journal of Civilization)ですから、野蛮な日本人が「あかりをお借りできませんか」というのは、「文明・芸術・文学・商業」のノウハウを借りたいと言っている戯画です。ここに欠けているのは、アメリカが日本に印象付けようとした文明、日本が一番学びたかった文明が「近代戦の方法」だという点です。

キャプション:OUR VISITORS. (我々の客人)

Jonathan. “Ah! Mister, and, pray, what can I do for you?”

Japanese Visitor. “If you please, I would like to borrow a little of your light.”

(ジョナサン:あ、お客さん、どんなご用ですかな?)

(日本の客人:できれば、あなたの明かりをちょっとお借りできませんか。HW, 1860年6月2日, p.352)

ブラザー・ジョナサンについて

この戯画の「ジョナサン」はアメリカを擬人化したもので、「アンクル・トム」の前身とされています。「行儀が悪く、評判が悪く、粗野で自慢屋でならず者、偏屈、田舎者、トリックスター」(注4)とその性格が描かれ、赤と青の縞模様のズボンが特徴です。一方、イギリスは尊大なジョン・ブルとして擬人化され、旧世界の尊大さ対新世界の抜け目なさを描いていることが多いと指摘されています。

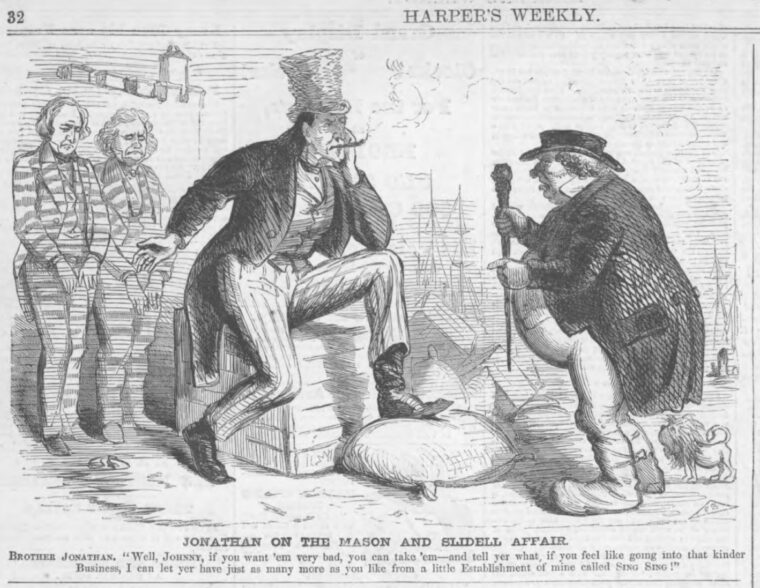

たとえば、南北戦争中に起こった英米の衝突を、HWの1862年1月11日号には、「メイソンとスリデル事件についてジョナサンが交渉」(Jonathan on the Mason and Slidell Affair, (注4))という題名の戯画で、ジョン・ブル(イギリス)と交渉するアメリカを描いています。

この事件は、160年後の日本を考える上で参考になるので、アメリカ政府のサイトで紹介されている解説(注5)から引用します。

「メイソンとスリデル事件」または「トレント号事件」として知られているこの事件は、1861年11月8日にアメリカ海軍の士官がイギリスの郵便船トレント号に乗っていたアメリカ南部連合国の使節2人を逮捕したことから始まりました。南部連合国の大統領ジェファーソン・デイヴィス(Jefferson Davis: 1889-1889)は元アメリカ上院外交委員会議長のジェームズ・メイソンとニューオーリンズの著名な弁護士ジョン・スリデルをイギリスとフランスに送って、南部連合国を主権国家として認めるよう働きかけるよう指示しました。

イギリスとフランスは南北戦争が始まった後もアメリカとの外交関係を維持し、1861年初頭には、南部連合国を交戦国と認めていましたが、主権国家とは認めていませんでした。デイヴィスはこの状況を変え、主権国家として認められれば、ヨーロッパとの貿易交渉も優位に進められると考えたのです。

二人はイギリスに向かうトレント号に乗船しましたが、米海軍のキャプテンがワシントンの許可なく、部下をトレント号に乗船させて捜索させました。二人と秘書たちが捕虜として捕らえられ、トレント号はイギリスに向かうことを許されました。アメリカ側はこれを南部連合国の外交の敗北と捉え、イギリスはこの事件をイギリスの中立を犯したとして南部連合国使節の解放とイギリスへの謝罪を求めました。イギリスは中立政策を維持する一方で、カナダにイギリス軍を送り、西大西洋に追加の軍艦を送りました。イギリスもアメリカも戦争を望んでいませんでしたが、トレント号事件は武力衝突に発展する危機でした。

幸いなことに電報の故障で、両国の初期の厳しい対応の通信が遅れ、両者とも冷静になる時間を得ました。それでもイギリスはリンカーン大統領の回答を要求しました。リンカーンは外国との武力衝突を避け、外交で友好関係を維持する必要性を認識しました。駐英大使チャールズ・フランシス・アダムス(Charles Francis Adams: 1807-1886)はアメリカが戦争を望んでいないことをイギリスに強調し、リンカーン大統領と国務長官にはイギリスの要求に従うよう提言しました。

1861年12月26日に国務長官は駐米イギリス大使にリンカーン内閣の立場を説明し、捕虜を開放しました。イギリス大使はロンドンからの命令で、アメリカの説明を受け入れ、外交危機は免れました。リンカーン大統領と国務長官はこの結果に満足しました。

JONATHAN ON THE MASON AND SLIDELL AFFAIR(注6)

Brother Jonathan, “Well, Johnny, if you want ‘em very bad, you can take ‘em—and tell yer what, if you feel like going into that kinder Business, I can let yer have just as many more as you like from a little Establishment of mine called SING SING !”

「メイソンとスリデル事件についてジョナサンが交渉」

ブラザー・ジョナサン「そうさな、ジョニー、君があいつらをそんなに欲しいというなら、返してやってもいいぜ—それにな、ああいうビジネスをしたいっていうんなら、俺んとこのシング・シング刑務所から好きなだけ連れて行っていいぜ!」

「SING SING」というのはニューヨークの州立刑務所の名称(注7)、「ジョニー」はイギリスの擬人化名称ジョン・ブル(John Bull)の愛称です。

英米議会で同時にクーリー貿易の非人道性を議論

1860年4月21日のNYT社説には、中国人クーリー貿易で最も活動しているのがアメリカの船だという指摘があること、それは国家の名誉の問題であると同時に共通の人間性の問題だと言った上で、こんな時に日本の使節を迎えなければならないと述べています。NYTの社説「アメリカのクーリー貿易」(The American Coolie-Trade, p.4)の主要点を抄訳します。

奇妙な偶然の一致によって、イギリスとアメリカの議会がほとんど同時に東洋におけるクーリー貿易を検討するよう求めたことは人類のために決して無益ではないと信ずる。この貿易のことはマサチューセッツ選出のエリオット議員の報告が議会下院に提示され、メディアによって国民の前に提示された。(中略)アフリカの中間航路(middle-passage:アフリカ大陸から西インド諸島などへの奴隷運搬航路)の恐怖が再現され、実際、アメリカの旗のもとに中国の港とインド洋でずっと再現され続けている。(中略)

中国沿岸で残忍なクーリー貿易を行っているのはアメリカ人だ

アメリカの商人と船長は中国帝国の海岸で最も残忍な貿易であるクーリー貿易に次第に引き込まれている。伝統的なアフリカの奴隷航路が再現され、アメリカ国旗のもと中国の港で絶えず再現され続けている。アメリカ商社のエージェントが[中国人]男性を拉致し、アメリカの大型帆船の換気のない貨物室に入れ、武器で脅して自由を奪って、外国に連れて行く。中国人奴隷は着くと言葉のわからないまま労働させられ、10件のうち9件は死亡する。死が望ましい解放とみなされた。

(中略)イギリス議会が中国クーリー貿易について審議中だ。(中略)イギリス議会の委員会の前に、中国海域の英仏同盟軍司令官によって、中国人クーリー貿易の残虐性の首謀者はアメリカ人だという証拠が示された。この証拠の詳細はまだ我々のもとに届いていないが、エリオット氏の報告が下院議会の前に示された以上、我々がこの件について対応することを遅らせる言い訳はない。これは国の名誉の問題であると同時に共通の人間性の問題だ。

残忍なクーリー貿易は欧米間のアジア市場争奪戦でアメリカに不利だ

これだけではない。ルイ14世の宮廷に当時の強大なシャム帝国が使節を送って以来、初めて東アジアの強国がキリスト教国に最初の使節を送ってくるので、我々は目下めったにない壮麗さで迎える準備をしている。海洋アジアと合衆国との交際における素晴らしい拡張の先駆者として日本の大使たちは歓迎されなければならない;そして東洋との豊富な貿易という点では、ヨーロッパが我々のライバルだ。このライバルに対し将来大きく優位に立ち、巨大な利益を得るために、我々がすでに自信を持って中国と日本国家に対する我々の増大する影響力に頼っている。

最低限の能力の者にも明らかなことは、もし我々の旗が、現在東洋の海で犯されている暴力と過度な行為のほぼ全部が同じ星の旗のもとに行われ傷ついたら、世界のその場所での我々の地位が深刻に損なわれるということだ。キリスト教と文明についてのあらゆる考慮を別にして、半ダースの無謀な船主たちが毎年2000〜3000人のモンゴル人の肉体と魂をキューバの砂糖農園主やペルーのグアノ労働者(guano: 糞化石)に売って得る利益で、この国家的リスクを補うことができるか疑わしい。

1860年を通して、中国人クーリー貿易の問題は報道され続けていますが、同時にアフリカの奴隷問題も紙面を騒がせています。

キューバにおける中国人奴隷の供給は無限

7年後の1868年2月20日のNYTに、アフリカ奴隷が廃止されたためにキューバでは中国人とインド人を拉致して奴隷として売買する問題が起こっているというニュースが掲載されました。

キューバには4万人の中国人奴隷がいる。そのうえ、新たに次々と輸入されて、数が増強されている。彼らの奴隷身分は8年間だけで、この点ではアフリカ人種の近代奴隷とは違うが、本当の奴隷で厳しい状況だ。彼らの労働、扱い、主人への完全な服従などの点で、彼らを自由労働者とみなすことはできない。キューバの労働を担っていたアフリカ奴隷制度が最近廃止されたため、農園主はアフリカ奴隷が手に入らなくなり、別の場所で奴隷を獲得しなければならなかった。キューバが砂糖・コーヒー・タバコを奴隷に栽培させて市場に出すのは巨額の利益があるからだ。

アフリカが閉ざされた後、中国が開かれ、すぐに奴隷の輸出が開始された。供給は無限で、アフリカの奴隷貿易商が場所を変えて、新たな中国奴隷ビジネスに入った。何百万の中国人がキューバの島々に着くと、瞬く間に奴隷を求める奴隷主が集まる。中国人奴隷がいかにして生地を去るよう説得されたのか、キューバに着いてから彼らがいかに扱われたか、死が苦しみから逃れさせるまで彼らがいかに働かされたか、そして最後にいかに彼らが塹壕に放り込まれ、堆肥にさせられたかは、歴史の暗黒部分を形作るだろう。

キューバにおける中国人奴隷に関して、農園の重労働ではアフリカ奴隷よりずっと劣っていたが、大工場での労働者として、また器用さや技術や忍耐を求められる労働では遥に優っている。したがって、中国人の大多数がハバナ市の大工場に雇われている。労働者は惨めな様子だが、彼らの驚くべき性能の良さは雇主に十分理解されている。

20年後には中国人奴隷がこの島々の住民数より上回ったとしても驚くにあたらない。もし奴隷輸入に女性も認めら、男性奴隷の大多数が奴隷任期が切れた時に母国に帰らなければ、中国人の人口の方が現地人より上回ることは確かだろう。しかし、運ばれてくるのは男だけで、この島の中国人と他の人種との混じり合いはほとんどない。しかし、それでも彼らの数は急速に増えており、彼らの状態とキャリアは将来解決できない問題になるに違いない。(NYT, 1868年2月20日、p.4)

「日本と中国」

万延元年遣米使節を歓待する一方で、中国に対しては戦争をしかけ、賠償金を巻き上げ、クーリー貿易という非人道的なビジネスを行っていた欧米列強の市民たち、特にアメリカ人は、なぜ日本使節に巨額をかけてもてなさなければならないかと疑問に感じ、NYT紙上では賛否両論が展開されます。そして「日本と中国」という見出しの社説(1860年6月13日、p.4)が掲載されます。

中国は英仏同盟の脅威に屈している。中国政府は同盟に賠償金を払うこと、海河[この時代は海河全体を西洋では白河Pei-hoと呼んでいた]への道を譲渡することに同意したと主張されている。ヨーロッパの残虐な国(brute power)が敗北しつつある北京の支配者たちから絞り取った「文明」に対するこの利益が、文明に対する損失の可能性に釣り合うかどうか、その損失の後に続くのは日本国内で西洋人の傲慢と強欲と無謀さに反対する暴力的な反動かもしれない。これは今後をみなければならないし、疑いもかなりある。

我が客人、日本使節に関する限り、思慮深く思いやりのある人なら誰しも、日本の現在の不安定な状態で彼らのためにできることは一つしかない。彼らをできる限り早く母国に返せれば、彼らの心情は安心だ。必要なく彼らを1日でも長く止めおけば、彼らが帰った時に深刻な災難を被らせることになる。一方、彼らがすぐに日本に到着できれば、彼らの影響力は、日本の中でリベラルを大義名分にする側に及ぼし、一定の実用性があるかもしれない。彼らの物見遊山とパレードを決定的に終わらせ、彼らを帰国させる準備を直ちに始めようではないか。今帰国したら、彼らが収監させられるか、墓場に行かされるかもしれないが、起こると恐れられている衝突で何か決定的な段階が来る前に日本に戻らなければ、彼らのために、この使命がどんなに[この事態に]陥れるのに果たしたか。

使節の帰国後の運命を心配している箇所は、大君暗殺という不確かなニュースが届いたことからの推測のようです。NYTで報じられた中国対英仏同盟軍についてのニュースを時系列で紹介します。

1860年6月16日:

「中国と大英帝国—中国皇帝が英国の最後通牒を拒否」(p.2)

1860年6月22日:

社説「東洋における英仏同盟軍」(p.4)

中国皇帝はフランス・イギリス政府の要求に同意しなかったことで、この強国と中国との衝突が避けられなくなった。4月中旬に同盟国軍2万人は中国に上陸し、北京と皇帝を捕らえ、中国王朝を廃止することはイギリスとフランスが実行しようとした条約を守ることにならない。ロシアの雑誌Abeille du Nordは既に、北京の同盟国占領が求めている唯一の実際的効果は厳密にタタール人(モンゴル系)の県を支配する王朝当局の無力化だ。この地域では中国本来の社会的行政的システムが存在しない。西中国は海岸の県よりはるかに中央政府に秩序と安全の面で頼っている。したがって、北京陥落はロシアと中国の陸を通した交際に害を及ぼせるが、海岸国境上の商業的天津条約の完遂を保証しない。(中略)

極東での我々独自の外交には、フランスやイギリス政府が感じるよりも、ずっと満足できる権利がある。国民精神を放棄することなく、国家としての自尊心を犠牲にすることなく、我々は中国で武力なしにあの国との関係で安全で望ましい地位を築くに必要なもの全てを達成した。

同様に、長い間アクセスできなかった日本の門をキリスト教国の文明に対して開かせた。合衆国が現在江戸で賢く有能なハリス氏を代表者として駐在させているのは日本にとってもヨーロッパにとっても最も幸運なことだと証明されるだろう。東洋におけるヨーロッパの昔のストーリーが日本で再び始まったことは明らかだ。自分たちより劣っているとみなす人種の権利を侵略し、その慣習を踏みにじる外国人が再び登場する。再び東洋の保守派、日本(Niphon)の「無知派=外国人排斥派」(”Know-Nothings”)が外国人の侵略を恨み、外国人に反対するよう国民の情熱を奮い立たせる。アメリカの政策が鼓舞してきたた自信に対し、アメリカ総領事の判断に対し、そのドラマが今や中国でその結末・大円団へと最高潮に達しつつあり、日本でその第1幕目のカーテンが落ちる前に注目を浴びるだろう。

1860年7月19日:

「中国に対する戦争—英国政府の公式宣戦布告」(フランス政府からも宣戦布告)

1860年7月27日:

「第三次中国戦争」

1860年10月30日:

「中国戦争開始」

1860年11月2日:

「同盟軍の上陸—ペイホー[北河]における中国の位置—攻撃作戦」

1860年11月14日:

「中国戦争」

1860年11月16日:

「中国における同盟軍の作戦」

1860年11月17日:

「反乱軍の上海訪問—彼らの攻撃なし—英仏軍の不当な行為」「第三次中国戦争」

中国人のような排他的で野蛮な人々に彼らの政策、習慣、本能さえも、商業と文明の利益のために捨てるよう強制するためには武力を使用するという英知を疑わない。平和外交を支持する論は、現在同盟国によって始められた戦争が3000万ポンドかかるように見えた時、終結する。(中略)

我々みんな経験から知っているように、中国人は条約の規定を守らないことにおいて不誠実で、彼らは気分次第で国際法を完全に無視する。(中略)しかし、帝国1国を文明化するためとか、政策を武力で変える努力のためにその国に戦争を仕掛けるのは全く別問題だ。

1860年11月28日:

「同盟軍、北京まで1日の距離」

1860年11月30日:

「北京における『野蛮人』」

1860年12月21日:

「同盟軍、北京を占領」

1860年12月22日:

「北京陥落の確認」「北京の同盟軍」

1860年12月28日:

「北京陥落と皇帝の逃亡」「皇帝の宮殿の略奪」

イギリス軍が北京近郊にある中国皇帝の素晴らしい頤和園(いわえん、Summer Palace)に同盟軍の中で最初に到着し、全ての高価で移動可能な宝物を素早く乱暴に略奪したことで、同盟国を裏切った。

1861年1月26日:

「クーリーとコットン」

フランスのアフリカ植民地におけるコットン生産の問題は、労働力不足と流通の困難さだった。最近の中国戦で勝利し、中国との条約でこれらの問題が解決される。[近代の鉄道と蒸気船の発達;天津条約で天津港の開港、移民阻止の撤廃などを即時実行すること]

1861年2月12日:香港港は北中国からの英仏部隊を載せた船で混んでいた。香港は蜂の巣のように忙しく、母国に帰る兵士たちで賑やかだ。近くの岸に4000人がキャンプしている。カントン市の寺にはさらに2000人いる。兵卒たちは皇帝の宮殿を略奪したものでポケットをいっぱいにしている。一番幸運な奴はパンジャブ砲兵隊の士官だった。彼はフランス軍が略奪した後の皇帝の夏の宮殿に入り、真鍮みたいな偶像を見つけ、その外観と重さからフランス軍に拒否されたものを肩にかついて運び出した。香港に着いて彼は33,000ドルの純金で売った。金の花瓶を35,000ドルで売ったものがいた。香港は兵士で溢れ、オークションが毎日開かれ、「盗品」を売るのは非常にエクサイティングだ。全てがとんでもない値段になっている。この「略奪」は莫大だったに違いない

注

| 注1 | The New York Times, 17 April, 1860. https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1860/04/17/issue.html |

|---|---|

| 注2 | 田中一貞(編)『万延元年遣米使節図録』田中一貞(出版者)、1920. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1920856 |

| 注3 | Harper’s Weekly, Vol. 4, 1860. Hathitrust Digital Library, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006963360 ) |

| 注4 | Adee Braun, “Before America Got Uncle Sam, It Had to Endure Brother Jonathan2, Atlas Obscura, July 4, 2019 https://www.atlasobscura.com/articles/brother-jonathan-uncle-sam ) |

| 注5 | “The Trent Affair”: Office of the Historian. https://history.state.gov/milestones/1861-1865/trent-affair |

| 注6 | Harper’s Weekly, Vol. 6, 1862. Hathitrust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015021016210 |

| 注7 | ”Sing Sing”, Britannica Online Encyclopedia, https://www.britannica.com/topic/Sing-Sing |