神戸事件(1868年2月)当時、24歳だったアーネスト・サトウと30歳のミットフォードが欧米の「傍若無人の行動」を主導した立役者だったことを見ます。

欧米列強の死刑要求から執行まで

砲撃命令を出した責任者を処刑せよというサトウの要求から切腹執行までの流れを、サトウの日記から時系列で追います。

1868年2月4日(慶応4年1月11日):

神戸事件勃発。パークス英公使にサトウが進言:

もし備前(岡山)側がかれらの行動を納得のゆくかたちで釈明しないならば、諸外国はこの問題を日本全体との紛争と見なす、という趣旨の声明を出すこと((注1), p.193)。

2月8日(陰暦1月15日):

「東久世通禧(ひがしくぜみちとみ:1834-1912)が運上所に来て、すべての外国公使と会見し、御門の国書を渡した(p.204)。

2月9日(陰暦1月16日):

御門の政府は今後神戸の外国人の生命と財産を保護することと、備前の処罰を主張する諸外国の代表の要求を受け入れることを約束した。このことを条件にして、神戸からの外国軍隊の撤退と、拿捕した汽船の解放とが決まった(p.205)。伊藤(後の博文)は、備前の家老にハラキリをやらせることには、政府も同意すると考えていたようだった(p.215)。

2月14日(陰暦1月21日):

東久世からの書状に、諸外国の代表の要求を、御門の政府の名において受諾する旨の指令が入っていた。諸外国の代表は、約束の期限よりも二十四時間早く到着した回答の迅速さに満足の意を表明した。五代(友厚:1836-1885)と寺島(宗則:1832-1893)は、もし備前が士官の引き渡しを拒むような場合、御門の部隊が実力でこれに服従させると述べた(pp.236-237)。

3月1日(陰暦2月8日):

備前事件(神戸事件)は、明日の責任者の斬首によって決着がつけられることになった(p.285)。「今朝早くパークスがわたしのところに来て、刑の執行延期がのぞましいかどうかについて、わたしの意見を求めた。(中略)パークスはボルスブルック(オランダ総領事)を動かして、寛大な処分を提案させようとしているとのことであった。しかし、ミットフォードとわたしは、寛大な処分はまちがいであるという点で意見が一致していたので[引用者強調]、その旨をパークスにつたえた(p.286)。

外国事務総督伊達宗城(むねなり:1818-1892, 宇和島藩主)は諸外国の代表と会見し、神戸事件にたいする「御門の政府」の陳謝の意をあらためてつたえるとともに、発砲を命令した備前藩士滝善三郎(馬廻士、知行高百石、三十一歳)に切腹を命じ、同藩家老日置帯刀に謹慎を申し付ける旨を通告した。

諸外国の代表はこれに満足の意を表明し、滝の刑の執行の日時と場所を伊達に一任すると述べるとともに、かかる処罰にしばしば付随する犯人の財産の没収を、今回はおこなわないように要望した(パークスよりスタンレー外相への報告、1868年3月11日付)(p.288)。

3月2日(陰暦2月9日):

午後、(中略)滝善三郎の助命嘆願に、五代(才助)と伊藤(俊輔)がやって来た。諸外国の代表のあいだで、約三時間におよぶ長い討論があった。すくなくともパークスは刑の執行延期を主張したが、大多数の代表は刑の執行を支持した。午後八時半、五代と伊藤が部屋に呼びもどされ、法を執行する以外に方法はないと簡潔に告げられた(p.289)。

パークスは天皇に減刑請願することを主張し、理由として、新政権の対応に誠意が感じられること、滝の行為は外国人への特定の悪意にもとづくというよりも、現在も日本に存在する攘夷的風潮に起因すると思われること、諸外国の代表が減刑を請願することは、かかる風潮に好ましい影響をあたえると想像されること、発砲をうけた外国人の側に死者が出ていないこと[引用者強調]などである。オランダ総領事は支持したが、アメリカ公使は、減刑の請願は、日本人によって、弱さ、恐怖の表明と受け取られ、暴力行為を再発させると反対し、フランス・イタリア・プロシアも反対した。

午後十時半に永福寺で滝善三郎の切腹が行われた。

ミットフォードの本音:日本が内乱と物価の高騰で苦しんでいるのは「外国人の降臨」のせい

鳥羽伏見の戦い勃発の前日、1868年1月26日(慶応4年1月2日)にミットフォードが父親に宛てて、日本が不幸のどん底に陥っている原因は外国人が到来したからだと書いていたことは前節で紹介しました((注2), p.99)。この翌日、大阪にいたミットフォードは京都方面で火の手が上がるのを見、幕府軍と薩長軍の戦が起こったことを聞きました。ミットフォードは1月28日付けの父親宛書簡に以下のように書いています。

この悲惨さ全てが、単に2,3人のヨーロッパの商人を裕福にする為に、この国に降りかかっているのです!なぜなら、外国人の降臨(the advent of foreigners)がこの問題の始まりだというのが隠しようもない事実だからです。(中略)彼ら[日本人]は今や貧困と飢餓に喘ぎ、あらゆるものに破滅的な値段を払っています。そして今、内戦に直面するという恐怖がある一方で、日本人が得たものは全く何もありません。彼等はこれから[同胞同士]殺し合おうとする武器に払った金のためにも、この武器を見せなければならないだけなのです。私は中国でも日本でも、いわゆる西洋文明の行進を見てきました。そしてこの両国にとって西洋文明が呪いだということも見てきました[訳者強調]。((注3), p.87)

日本人を処刑し殺すことは良い見せしめだと主張するアーネスト・サトウとミットフォード

日本の不幸の原因が欧米列強にあると自覚していたにもかかわらず、大英帝国に仕える若い英国公使館二等書記官と通訳官サトウの2人は神戸事件への対応として、日本への宣戦布告を示唆し、外国人の殺害などしていない備前藩士の処刑を強硬に主張しました。

神戸事件でサトウが起草した欧米列強から維新政府への通告書にある「発砲を命じた士官の死刑という項目がどういう経緯で決まったのか、はっきりしない」と、サトウの日記を翻訳紹介した萩原延寿は述べています((注1), p.214)。しかし、大坂訪問時のサトウの発言やパークスの外務省宛報告書から、見せしめとした日本人の処刑や殺害は正当だという態度が明白です。

1868年2月1日(慶応4年1月8日)に徳川慶喜が大阪城を脱出した2日後に、フランス兵の1隊が「群衆から石を投げられたので発砲し、8人から9人の日本人を殺してきた」[引用者強調]ことを聞き、サトウが「外国人を馬鹿にしてはならないという良い見せしめである」[引用者強調](p.172)と日記に書いたことは、神戸事件で備前藩の威嚇射撃で死者がなくても、欧米人に発砲を命じた者は処刑されなければならないというサトウらの駐日外交官の価値観を示しています。

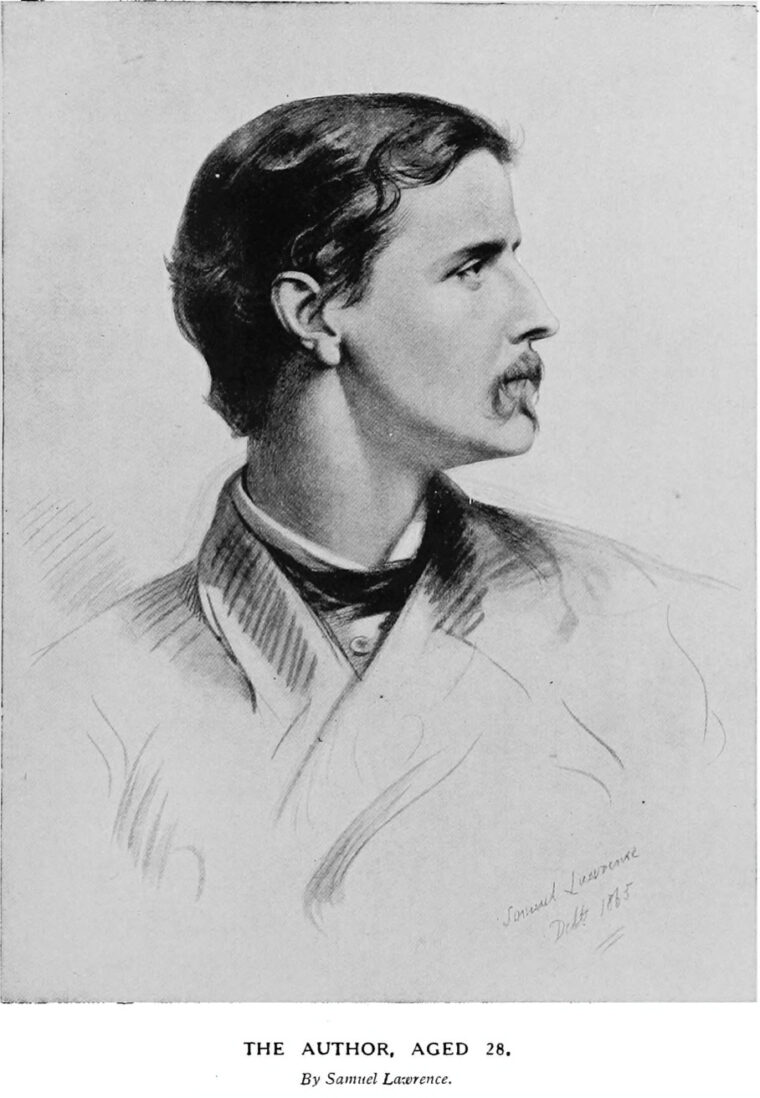

28歳のミットフォード(出典:Memories, Vol.2, (注4), p.398)

維新政府の備前藩に対する「御沙汰書」の変遷

徳富蘇峰は、 神戸事件から4日後の1868年2月8日(慶応4年1月15日)に維新政府が攘夷から「対外和親」に「若し一大転向と言うを得ずんば、一大宣告と言うに余りあるものだ」((注5), p.258)と指摘しています。その翌日、1868年2月9日付の通告書で仏・英・伊・亜[アメリカ]・孛[プロイセン]・和蘭[オランダ]公使連名で「外国公使共並在留諸外国人に対し、発砲する様下知致せし士官は、死罪の事。尤各国公使館付属士官立合にて仕置すべき事」(p.332)と要求し、その評定を2月12日(慶応4年1月19日)の午後から13日の午前1時まで長時間行ったと中根雪江(1807-1877:福江藩士)の「戊辰日記」から引用しています。出席者の意見が「大同小異」だったから「万国之公法」[国際法]に任せる外ないという結論になったということで、蘇峰は次のコメントをしています。「万国の公法とは何事である乎。喧嘩は両成敗である可き筈だ。如何に万国の公法たりとも、片手落の沙汰はある可きでない。(中略)此の如くして愈よ外国公使の要求通りに、施行することとなった」(pp.334-335)。

『神戸事件』(1983)で内山は、非が外国にあることを知っている備前藩をいかに処罰すべきかという問題に直面した維新政府の対応が、備前藩に対する通知内容の変遷に現れていると指摘しています。最初の通知内容が「備前藩兵が外国人、英国人に兵刃を加えたり、公使へ発砲したから処罰するというのであったのに、今度は、各国公使館へ向って発砲するよう命令したことに変わっている。(中略)もし、殺傷を理由にして備前藩に責任者を出せといった場合は拒否される恐れがあるが、この発砲命令ならば文句なく責任者を出してくるだろうと思われたからであろう」((注6), pp.148-149)と指摘しています。

ミットフォードの意見:日本人は未開人だから慈悲・寛容を示すのは危険

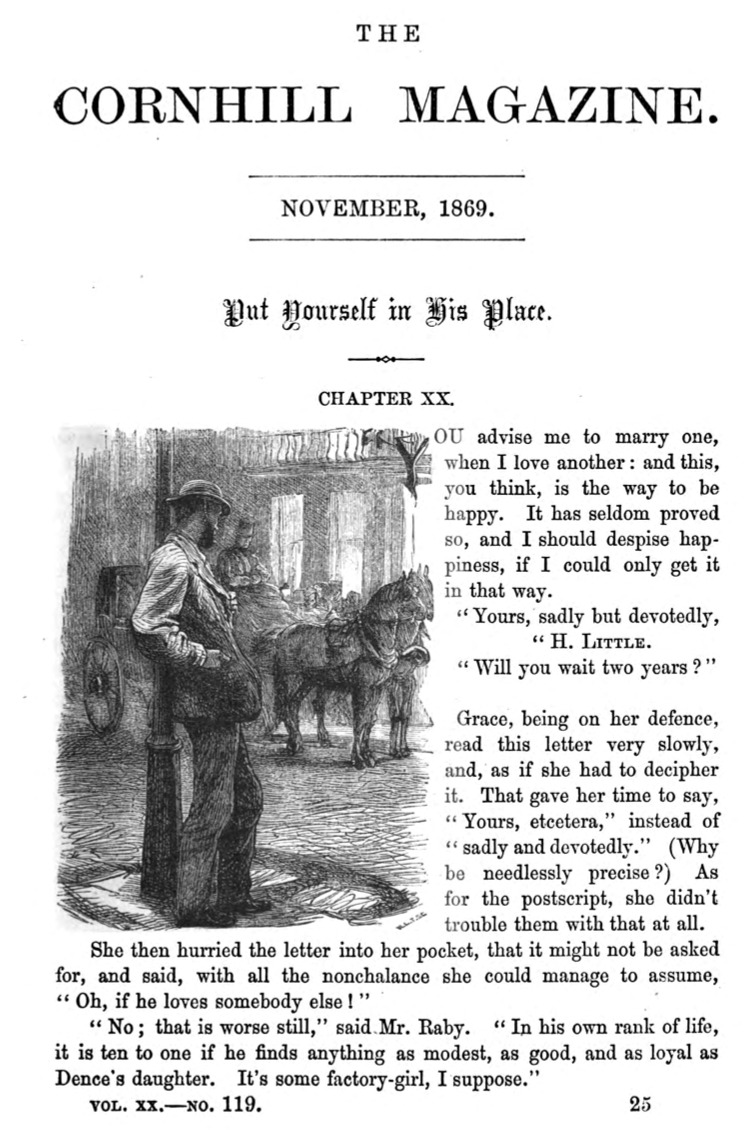

日本側が最後の命乞いを訴えた時に、サトウとミットフォードは強硬に処刑を主張し続けました。ミットフォード自身が、自分が立ち会った瀧善三郎の切腹の詳細をヴィクトリア朝の著名な月刊文芸誌『コーンヒル・マガジン』(The Cornhill Magazine)の1869年11月号に寄稿した「ハラキリによる処刑」で述べていますので、拙訳します。

外国代表者たちが最後の瞬間に瀧善三郎の命を助ける仲裁をするのが政治的だという意見が表明された。この問題は外国代表者たちの間で議論された。私自身の考えは、慈悲はより文明度の高い部族には期待される効果があるかもしれないが、外国人を直接知らない野蛮な人々の間では、慈悲は間違って弱さと恐怖と受け取られる。全条約列強国の国旗と国民に対する攻撃は意志の欠如ではなく、技術の欠如であり、それに対する罰のみが大規模な虐殺に発展することを止めた。これは外国人が日本に住み始めて以来、外国人に対して犯された最も深刻なものだった。疑いもなく死が妥当であり、その手段は日本人の目からは慈悲深く公正だった。この犯罪は戦争を引き起こす可能性があり、数百人の命がかかったものだった。それが1人の死で済んだのだ。我々のためにも日本のためにも、この道をとったのは賢明だったと信じる。私がこの問題を話し合った日本の大臣で最も有能な人物、後藤象二郎(1838-1897)も私と同意見だったと知って非常に満足した。((注7), p.552)

「ハラキリによる処刑」と『昔の日本の物語』第2巻所収「ハラキリの説明」

ミットフォードのこの文章は2年後に出版された『昔の日本の物語』第2巻((注8), Tales of Old Japan , 1871)所収の「ハラキリの説明」(An Account of The Hara-Kiri, pp.231-243)の一部(pp.231-239)の原型です。『昔の日本の物語』が初出と理解されることが多いようで、『コーンヒル・マガジン』の「ハラキリによる処刑」については言及されませんが、ミットフォードは『昔の日本の物語』の序に初出誌を明記しています。

「ハラキリによる処刑」(The Execution by Hara-kiri, (注7), pp.549-554)

[アルジャーノン・バートラム・ミットフォード、在日本英国公使館書記官]

以下は最初の段落の拙訳です。

私は備前藩士・瀧善三郎の「ハラキリ」(内臓を取り出すことによる自殺)による処刑に公式に立ち会うために派遣された。彼が兵庫の外国人居留地を砲撃するよう命じた人物だった。「ハラキリ」はヨーロッパで最大の好奇心を掻き立てた日本の習慣だが、いまだかつて外国人が立ち会ったことがなく、作り話に毛が生えたようなものだったので、起こったことをお話しする。

この儀式はミカド自身によって命じられ、兵庫の薩摩藩部隊の本部である、泉岳寺[ママ]で夜の10時30分に行われた。各外国公使館から1人立会人が派遣され、外国人は全部で7人だった。

第一段落で、切腹が行われた寺の「永福寺」をミットフォードはSeigukujiと誤ったスペルで紹介していますが、赤穂義士の墓所である泉岳寺と混同していたのかもしれません。彼は来日当初は泉岳寺の下にある古家にサトウと住んでおり、その後イギリス公使館が泉岳寺の近くに引越し、「四十七士」に深い関心を持って、後に紹介するように『昔の日本の物語』第1巻の1章で「四十七士」(The Forty-Seven Rōnins)として翻訳紹介しました。

公務として立ち会った「ハラキリによる処刑」の詳細を一般誌に寄稿することは許されるのか?

『コーンヒル・マガジン』の「ハラキリによる処刑」の最初の段落から気になる記述があります。「『ハラキリ』はヨーロッパで最大の好奇心を掻き立てた日本の習慣だが、いまだかつて外国人が立ち会ったことがなく、作り話に毛が生えたようなものだったので」と、自分が欧米世界で初めてハラキリの現場を見て公表するという宣言です。この雑誌掲載時はまだ英国外務省に在籍中ですから、当時の英国の職業倫理では許されたのでしょうか。殺人も犯していない人の処刑を強硬に求めたのも、ハラキリが見たかったからのように思えます。西欧人が「未開人」の処刑を要求して、一部始終を公表することは「西欧文明人」の権利とみなしているようです。『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』は雑誌記事を紹介するコラム「マガジン」の『コーンヒル・マガジン』の欄で次のように紹介しています。「日本の英国公使館の書記官であるミットフォード氏は日本の貴人の「ハラキリ」または内臓を取り出すことによる自殺の儀式を実際に目撃する特権を得た。彼のこの記事は興味を持って読まれるだろう」(1869年11月6日、p.471、(注9))。

ミットフォードは「各外国公使館から1人立会人が派遣され、外国人は全部で7人だった」と述べていますから、英国公使館からは彼1人だったと読者は理解するでしょうが、実は英国公使館からはサトウとミットフォードの2人が立会人だったのです。この事実からも、瀧善三郎の切腹は若いイギリス外交官の好奇心を満たすために要求されたと理解できます。彼の好奇心と公開欲求は未開人の墓を暴いて、その人骨を博物館に展示する人類学・博物学の慣行に通じるように思います。この3年前に箱館でイギリス人3人(イギリス領事館付巡査、同領事館留置所の看守、箱館訪問中の博物学者)がアイヌの墓をあばき、頭蓋骨などをイギリスに送った事件に、イギリス人のヴァイス横浜領事が教唆役として関与していました。大英博物館に売ることを計画していたというので、イギリス外務省から永久追放されたとのことです((注10), pp.227-228)が、追放された理由は「未開人」の墓を暴いて人骨を略奪したからではなく、それで金儲けをしようとしたことではないかと思えます。「未開人」の墓を暴いて博物館に展示する「文明人」の行為は続き、これほどの非人道的行為によって冒涜された先祖の遺骨を返却するよう要望しても、21世紀になっても応じない大学・学者が欧米にも日本にも存在し続けています。

『昔の日本の物語』は一部の御伽噺以外は邦訳されていないようですが、瀧善三郎の切腹についてのミットフォードの文章は新渡戸稲造が『武士道』((注11), Bushido: The Soul of Japan, 1900)の中で引用していることを大岡昇平が指摘しています。桜井鴎村(おうそん:1872-1929)訳の『武士道』(1908, (注12))の当該部分を引用紹介しています((注13), pp.45-46)。

「ハラキリによる処刑」と「ハラキリ」の違い

『コーンヒル・マガジン』の「ハラキリによる処刑」の内容と『昔の日本の物語』第2巻所収の「ハラキリ」の瀧善三郎の切腹に関する文章を比較すると、大きな違いは『昔の日本の物語』版では1869年の公議所(衆議院の前身)における切腹廃止論を紹介した段落です。それ以外では、「ハラキリによる処刑」には後藤象二郎の名前が記されていますが、『昔の日本の物語』では削除されています。サトウは1868年2月20日(陰暦1月27日)の日記に次のように記しています。「後藤象二郎を訪ね、備前事件(神戸事件)について聞いてみた。後藤も西郷もほとんどおなじことを言ったが、その言い方は西郷ほどはっきりしていなかった。後藤は、発砲がはじまる前に槍を使った男も処刑すべきだと言った」((注1), p.255) 。

瀧善三郎が最後に述べたことの事実・真実は何?

備前藩にとっては、藩兵の行進中の行列に「みだりに割り込み」「理不尽に押通」った欧米人に注意をし、聞かなかったから威嚇射撃をしただけで、死者も出ていないのに、欧米列強を満足させるために藩士の首を差し出せと維新政府に言われたわけです。維新政府の参与だった岩倉具視(1825-1883)から備前藩主へ「朝廷のため、国のため、備前のため、日置のためを思って、怨まずに死んでくれ」という要請があり、それが家老の日置帯刀(へき たてわき:1829-1918)に伝えられ、瀧の兄らに「発砲命令を下した者に責任をとって割腹するよう説諭を託しました((注6), pp.151-152)。

瀧善三郎(1837-1868)の最後の言葉も捏造されたようです。死に立ち会った篠岡正言(介添人)が聞いた言葉が記されています。

去月十一日神戸に於て行列へ外国人共理不尽に衝突したるに付吾が国法に違うを以て兵刃を加え続いて発砲を号令せしは即拙者なり、吾は遠国の者にて、朝廷如斯外国人を鄭重に御取扱に相成ること全く承知せず、今過日の罪科を償う為め此に割腹して死す、御見証を乞う。(pp.158-160)

徳富蘇峰は瀧善三郎の最後の言葉を以下のように記しています。

式場に就くや、「去月十一日神戸通行の節、異国人より無法の所業に及ばれ、據(よんどこ)ろなく兵匁(へいじん)を加え、その挙に乗じ、発砲号令致したる者は、拙者に相違之れなく、然る處今般復古御一新の折柄、宇内の公法を以て、御処置遊ばされ、割腹仰付けられたるにより、割腹仕る間、篤と御検証下されたし。((注14), p.102)

文言に違いはありますが、主旨は同じで、瀧善三郎が外国人の「無法」で「理不尽」の行為により発砲の号令を出したこと;御一新で朝廷の外国人に対する対応が変わり、自分は遠国の者で知らなかったが、「国際法(万国公法)」を採用して処置するとのことで、割腹を命じられたという宣言です。維新政府に対する抗議と読めます。

ところが、実際に瀧善三郎の最後の言葉を聞いたサトウもミットフォードも、「逃げんとする外国人に対し不法にも発砲を命じた者はこの自分にほかならぬ、この罪によって、自分は切腹する」(『一外交官の見た明治維新(下)』(注15), p.164)、「私一人が神戸で外国人に対する発砲を不当に命じ、また、外国人が逃げようとした時にも命じました。この犯罪のゆえに私は切腹しますから、ここにおいでの皆さんにこの行為を見届けていただくことをお願いいたします」(「ハラキリによる処刑」(注5), pp.550-551)と述べたと記しています。サトウとミットフォードに代表される欧米列強の耳には心地よく聞こえた台詞です。

昨日まで攘夷を叫んでいた維新政府が突然外国人を「鄭重に御取扱」うように豹変したことを知らなかったために死ななければならない備前藩士の無念の言葉を信じるか、「無法」で「理不尽」な行為をした欧米人に発砲を命じたのは「不法」「不当」な犯罪だと瀧自身が認めたと公表した大英帝国を代表する若い外交官たちの言葉の選択のようでもあります。薩長率いる維新政府の豹変ぶりは、英国公使館焼打ち事件(1863)の首謀者の一人だった伊藤俊輔(博文)がこの頃はサトウの言いなりのようだったことにも現れています。

維新政府はなぜ備前藩に残酷な仕打ちをしたのか?

神戸事件の対応に関して、英米、特にイギリス側の異様とも言える残酷な要求と、それに抗議もせずに言いなりになった維新政府、罪もない備前藩士の処刑の要求を受け入れた直後に、命乞いをした維新政府(伊藤・五代)、拒絶したサトウとミットフォード等々、神戸事件の欧米と維新政府の対応は「異様」です。維新政府が欧米に対する土下座外交である点以外、なぜここまで備前藩に対して残酷なのか不思議に思います。

その理由を示唆しているのは大岡昇平です。備前藩主と幕府・朝廷の関係が解説され、複雑な時代背景が理解できます。「備前藩三十一万五千二百石は中国の外様大藩で藩祖池田光政[1609-1682]以来、名君の伝統のある家である」((注13), p.26)と述べた後、当時の備前藩主・池田茂政(もちまさ:1839-1899)が慶喜の弟で、「朝廷でもその動きに注目していた」ため、慶応三年十二月二十八日(1868年1月22日)に備前藩に西宮警備の命令を出したのは「打診の意味があった」(p.26)と解説されます。そして、『岡山県史研究』所収の論文「幕末期岡山藩の政治史的考察—神戸事件を中心として—」(春木尚美著、1985)を引用して、「正月末から病気と称して、殆ど政務を取っていない。(中略)二月十五日[1868年3月8日]、病気を理由に隠居願いを提出し、十九日受理、支藩池田政詮[まさのり:1836-1903](章政と改名)が藩主となった」(p.43)と解説しています。維新政府の中心であった薩長の慶喜憎しが「理不尽な」備前藩いじめの原動力だったような気さえします。

47年後にミットフォードが神戸事件について言い訳をした

ミットフォードは1886年に従兄弟のリーズデイル伯爵の遺産を受け継ぎ、1902年にリーズデイル男爵に叙され、それ以降の名前は「リーズデイル卿」ですが、ここでは便宜上、ミットフォードを踏襲します。

ミットフォードはサトウの回顧録の5年前に自伝『回想録』(Memories, Vol.1, II, 1915)を出版しました。その第1巻の「謝辞」に、「私がアーネスト・サトウ氏と共に日本で過ごした冒険に満ちた数年について書いたことをサトウ氏の日記と記録で確かめさせてくれ、お礼申し上げる」(注16)と述べています。その第2巻で備前事件について、以下のように述べています。

[1868年]二月四日の午後二時頃、公使たちが外国人居留地として割りあてられた土地を検分していたところ、兵庫側の道から行進してきた備前藩兵の一連隊が、不意の命令によって停止し、外国人のほうに残忍な銃火を浴びせてきたのだ[引用者強調]。(中略)備前兵の一斉射撃が何度か行なわれた。パークス公使やスタンホープ艦長も、ちょうどその騒ぎのまっただなかにいた。他の公使たちや大勢の外国人も銃火にさらされた。しかし、幸いにもオナイダ号の若いアメリカ水兵が軽傷を受けただけだった。((注2), pp.105-106)

この後、ミットフォードは自己弁護的な不思議な記述を延々と続けます。

さて、この備前兵の暴力を正当化するようないわゆる挑発行為が行われたのかどうかである。われわれが得たかぎりの証拠では、攘夷思想の旺盛なことで有名な備前兵は、兵庫を通過する際、機会があるたびに行きずりの外国人を侮辱したことを示していた。彼らが定められた外国人居留地の北側の道を行進していた時、ロッシュ公使の護衛の一人であるキャリエールというフランス人が、酒屋から出てくると、藩兵から荒々しい罵声を浴びせられたので、どうしたのだと問い返した。これにたいして、日本人は答えるかわりに威嚇するような身振りをした。そこでがやがやと騒ぎが起こった。その時、藩兵の一人が槍の覆いをとってキャリエールをかるく突いたので、彼は道路の片側にすばやく身をひるがえして一軒の家のなかに逃げ込んだ。この振舞いを見て、指揮官の滝善三郎が馬を下り、集まっていた外国人を射撃するように命令したのである。(p.107)

ここまではヒュー・コータッツィ編『ある英国外交官の明治維新』から引用しましたが、原書のこの後をコータッツィは不都合だと思ったのか省略していますので、長岡祥三訳『英国外交官の見た幕末維新』(1985)から引用します。

私はロングフォード氏の『日本の歴史』を立派な著作であるとかねがね思っているので、この事件の説明について彼と意見を異にせざるをえないのは残念である。彼は、この事件の重要性をなぜか見逃している。現場に居合わせなかった何人かの新聞記者が、何らかの理由で、この襲撃事件の重要性を過小評価しようとし、ロングフォード氏もそれに同調しているのである。実際問題として、この事件はどう見ても明らかに合法的な慣習の破壊であり、人道上の掟を破ったものである。ロングフォード氏は、この事件について、その後の調査のことを彼一流の言い方で、「それはヨーロッパ人が今では誇らしく思えないようなやり方であった」と述べている。

彼は事件のことを、こう書いている。「備前藩の武士の一隊が家老を護衛しながら、藩主の一行に加わるべく、神戸を通って京都へ行く途中であった。一人のフランス水兵が行列を横切ろうとし、それは日本人の武士たちの目から見ればはなはだしい侮辱と映ったので、阻止しようとしたが、水兵は強引に渡ろうとした。そのかいもなく、槍で小突かれたので、彼は仲間と一緒に逃げ出したが、その中の一人はかすり傷を負っていた。武士たちは彼らの後ろから散発的に銃撃したが、弾丸は当たらなかった。銃撃が行われた方向にある、新しい外国人居留地の居住者全体に恐慌(パニック)が起きたようだ。各国の大きな軍艦から大勢の軍隊がただちに上陸を開始した」。

事件についてのこの記述は、最初から最後まで誤りである。ロングフォード氏は、備前兵の指揮をした士官の処刑は不当であったことを暗示しようとしている。私は断言するが、ロングフォード氏の説明は、全く誤解を招くもので、事実に反している。彼は当時、神戸にいなかったが(原注=彼は当時まだ日本に来ていなかった。翌年に見習通訳生に任命されたのである)、私はいたのだ。((注17), pp.86-87)

ミットフォードが引用したロングフォードの『日本の歴史』(”History of Japan”)というのは『昔の日本の物語』(The Story of Old Japan, 1910)ですから、ミットフォードの記憶違いです。ロングフォード(Joseph Henry Longford: 1849-1925)はその後、長崎のイギリス領事となり、引退後はキングス・カレッジ・ロンドンの日本史の教授となったことが1910年刊『昔の日本の物語』の表紙からわかります。サトウとトマス・グラバー(Thomas Glover: 1838-1911)と親しく、「この三人は、当時の日英の文化的仲介者として主要な人物になっていた」((注18), p.247)と評されています。

ミットフォードがこの文章を『回想録』の出版年(1915)近くに書いたとしたら、70歳代に入ってから30歳の時の判断について弁解する必要性を感じたのかもしれません。これほど激しい反論をするのは自分の誤りを指摘されたからだと思わされます。ロングフォードはミットフォードが引用した箇所に続いて、次のように述べています。「海兵隊は陸上に残り、神戸はその歴史の最初の日々に全西洋列強の海兵隊に護衛された武装駐屯地になった」((注19), pp.341-342)。この見解は神戸事件を伝えた『ニューヨーク・タイムズ』の特派員の見解(本サイト8-2-6-2-1参照)と似ています。

半世紀後のサトウの主張

ミットフォードが頼ったサトウの日記をもとに、サトウ自身がミットフォードの自伝の6年後に回想記『一外交官の見た明治維新』(原著1921)を出版しました。ミットフォードは既に亡くなっていました。『一外交官 下』に26章「備前事件」、28章「ハラキリ、京都におけるミカド謁見の交渉」という章を設けて、彼の言い分を述べています。その冒頭の部分の邦訳を引用します。

二月四日(中略)、この日早朝から備前の兵士が神戸を行進しつつあったが、午後二時ごろ、その家老某の家来が、行列のすぐ前方を横ぎった一名のアメリカ人水兵を射殺した。日本人の考えからすれば、これは死の懲罰に値する無礼な行為だったのである。

そのあとで、彼らは出会った外国人を片っぱしから殺害しようとしたが、幸いにも大事には至らなかった。(中略)一名のオランダ人が、日本人が襲撃して来るという警報をわれわれに伝えた(これは一般の考えによれば、充分にありそうなことだった)(坂田精一訳、(注15), pp.130-133)

この坂田訳ではアメリカ人水兵を「射殺した」とされていますが、原文では”the retinue of one of their karo shot an American sailor” ((注20), p.319)となっていて、”shot”はただ「撃った」であり、殺していないと理解できます。この記述の基になったであろうサトウの日記を翻訳した萩原延寿は「一名のアメリカ水兵を射撃した」((注1), p.191)としています。サトウの表現に狡猾な意図を感じます。「死の懲罰に値する無礼な行為だった」と付け加えることによって、備前藩側が殺したと受け取れる”shot”だったので、その責任者を処刑しても当然と読者に思わせることに成功しています。

この「射殺」という訳語は、その後も繰り返されています。28章でも「五代と伊藤の両名が、外国人射殺を兵士に命じた刑罰して腹切を宣告された日置帯刀の家臣滝善三郎の命乞いにやって来た」(p.163)と、あたかも滝が「射殺」の意図を持っていたと示しています。ところが、原文では”ordering his soldiers to fire on foreigners” (p.344)と記されていて、「発砲を命じた」という意味ですから、繰り返しこの訳語を読んだ日本の読者には「備前兵が殺したのか、じゃあ処刑されても仕方ないか」と思わせますから、翻訳は訂正するか、注を付け加えてほしいです。

サトウの記述、「外国人を片っぱしから殺害しようとした」というのも主観的な印象です。これ以外には、サトウは死者がいなかったこと、負傷者も損害も少なかったことに意図的にか言及していません。一方で、20代前半の翻訳官だった自分が、上司のパークス公使や維新政府の命乞いに反対して瀧の切腹を実行させたことを、70代後半になっても誇らしく思ったようで、以下のように述べた上で、瀧の切腹場面を詳細に可視化した描写をしています。

腹切(ハラキリ)がいやな見世物だという理由で、それに臨席したのは恥だというのだが、私はむしろ自分が全力をつくして実行させたこの刑罰の立会いに尻ごみしなかったことを、かえって誇りに思っている。((注15), p.166)

21世紀の日本人にとって興味深いのは、サトウのA Diplomat in Japanを昭和13(1938)年に『英使サトウ滞日見聞記維新日本外交秘録日本外交秘録』(注21)として翻訳した「維新史料編纂事務局」は第12章「バードとボールドウィンの殺害」を全部削除しているほか、全体にわたって多くの伏字を施しています。昭和13年当時に何を一般読者に読ませたくなかったかがわかり、興味深いです。主な伏字は天皇に関する記述、孝明天皇や徳川家茂の毒殺の噂などです。瀧の切腹場面の描写のうち、「動脈から血がどっと流れ出して」以降の生々しい描写も伏字にされています。

ミットフォードとサトウの回想録の想定された読者は欧米人で、出版当時の価値観を以てして、自分たちの行動に批判されるべきものはなかったと読者を納得させる意思が働いたのでしょう。「野蛮な日本人を懲らしめた自分たち」というイメージ作りに大きく寄与したようです。

脚色されたサトウの回想記

サトウが回想記執筆にあたり、事実をねじ曲げていた証拠は上記の引用部分の「一名のオランダ人が、日本人が襲撃して来るという警報をわれわれに伝えた(これは一般の考えによれば、充分にありそうなことだった)」という記述も脚色/捏造の1例です。1868年2月5日の日記には以下のように書かれています。

午後一時頃、ひとりのオランダ人—このオランダ人奴(め)ら—が、日本人がこちらへ向かってくるという警報を出し、このうわさは運上所にいる諸外国の公使のところまでつたわった。出かけてみると、すくなくとも三百名の武装した日本人が、居留地の北側の丘陵地帯から神戸を狙っていると、ブラントが大騒ぎをしている最中であった。彼の望遠鏡を借りてのぞいてみると、たしかに人間の姿は見えたが、かりにかれらが武装していたとしても、それは長州兵以外に考えられないとわたしは思った。((注1), p.198)

注

| 注1 | 萩原延壽『大政奉還 遠い崖—アーネスト・サトウの日記抄6』朝日文庫、2007. |

|---|---|

| 注2 | ヒュー・コータッツィ(編)、中須賀哲朗(訳)『ある英国外交官の明治維新—ミットフォードの回想』、中央公論社、昭和61(1986)年 |

| 注3 | Robert Morton, A.B. Mitford and the Birth of Japan as a Modern State: Letters Home, Renaissance Books, Kent, 2017. |

| 注4 | Lord Redesdale (Algernon Freeman-Mitford, 1st Baron Redesdale), Memories by Lord Redesdale, Vol. II, New York, E.P. Dutton and Company, 1915. Hathitrust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo1.ark:/13960/t2r506h1k |

| 注5 | 蘇峰 徳富猪一郎『近世日本国民史 明治天皇御宇史 第六册[官軍東軍交戦篇]』(通巻67)明治書院、昭和16(1941)11月15日発行, 第11章「戦争直後の対外問題」第66節「対外和親の国是」 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1220643 |

| 注6 | 内山正熊『神戸事件—明治外交の出発点』中公新書、昭和58(1983)年 |

| 注7 | The Cornhill Magazine, Vol.20, July-Dec. 1869, Hathitrust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000066682417 |

| 注8 | A.B. Mitford (Second Secretary), Tales of Old Japan Vol.2 with illustrations drawn and cut on wood by Japanese artist, London, MacMillan and Co., 1871. Hathitrust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015004766179 |

| 注9 | The Illustrated London News, Vol55, July Dec. 1869. Hathitrust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101059280998 |

| 注10 | 萩原延壽『旅立ち 遠い崖—アーネスト・サトウの日記抄1』朝日文庫、2007 |

| 注11 | Inazo Nitobé, Bushido: The Soul of Japan, The Leeds & Biddle Co., Philadelphia, 1900 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044024582074 |

| 注12 | 新渡戸稲造著桜井鴎村(1872-1929)訳、『武士道』、丁未出版社、明治41年、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/758905/ |

| 注13 | 大岡昇平『堺港攘夷始末』(1989)中公文庫、2004. |

| 注14 | 徳富猪一郎著、第69冊『近世日本国民史 明治天皇御宇史 第8冊 {新政内外篇}』明治書院、昭和18(1943)8月30日 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1139511 |

| 注15 | アーネスト・サトウ、坂田精一訳『一外交官の見た明治維新(下)』岩波文庫(1960)2015 |

| 注16 | Lord Redesdale (Algernon Freeman-Mitford, 1st Baron Redesdale), Memories by Lord Redesdale, Vol. I, New York, E.P. Dutton and Company, 1915. Hathitrust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo.31924088055672 |

| 注17 | A・B・ミットフォード著 長岡祥三訳『英国外交官の見た幕末維新』新人物往来社、昭和60(1985) |

| 注18 | マイケル・ガーデナ著、村里好俊・杉浦裕子(訳)『トーマス・グラバーの生涯—大英帝国の周縁にて』岩波書店、(原書2007)、2012. |

| 注19 | Joseph H. Longford, The Story of Old Japan, New York, Longmans Green & Co., 1910, pp.341-342. Hathitrust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015012908532 |

| 注20 | Earnest Satow, A Diplomat in Japan, Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1921. Hathitrust Digital Library. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo.31924008572897 |

| 注21 | 維新史料編纂事務局訳編『英使サトウ滞日見聞記維新日本外交秘録』維新史料編纂事務局、昭和13(1938)年、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1921021 |